近日,南京农业大学植物保护学院高聪芬/吴顺凡教授团队在知名期刊PLOS Genetics上发表题为“A novel male accessory gland peptide reduces female post-mating receptivity in the brown planthopper”的研究论文。该研究鉴定到了一种仅在雄性附腺中表达的褐飞虱属特异性的精液蛋白Maccessin,并将其命名为褐腺肽,该蛋白可诱导雌性拒绝交配从而保证雄性的父权,为褐飞虱交配后反应的分子机制提供了见解,可为害虫的生殖行为调控剂研发提供帮助。

昆虫交配引发的雌性行为和生理的长期变化,称为交配后反应(Post mating response, PMR)。这不仅是生殖进化关键机制,更是雄性保障父权的核心策略。褐飞虱作为东南亚地区重要的水稻害虫,通过吸食汁液、产卵损伤及传播水稻病毒病三重为害模式,年均造成我国水稻减产120万吨(经济损失约24亿元)。当前化学防治面临抗药性加剧困境,开发靶向PMR的行为调控剂成为破局新方向。该策略通过特异性阻断害虫生殖行为,既可规避传统杀虫剂抗性问题,又能维持田间生态平衡,为水稻绿色防控提供创新解决方案。

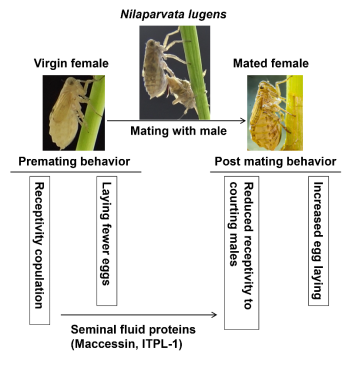

褐飞虱交配行为(A-H)和交配后反应(I-J)示意图

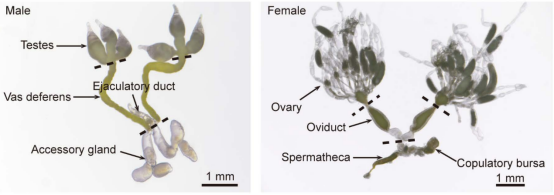

雌性褐飞虱在交配后会出现明显的交配后反应,即主动拒绝雄性求偶和产卵量增加。研究团队进一步发现,从褐飞虱雄性附腺提取的精浆注入处女雌性体内,同样可产生PMR。然而对于褐飞虱交配后反应的分子机制仍不清楚。研究团队利用转录组和蛋白组联合分析对褐飞虱精液蛋白进行了重鉴定,结果发现:

1. 鉴定到一种由51个氨基酸构成的褐飞虱属特异性分泌蛋白Maccessin,该肽是导致PMR中接受性降低的原因,但不影响产卵;

2. 精液蛋白离子转运肽ITPL-1同样能够诱导雌性交配接受性降低,但不影响产卵;

3. 黑腹果蝇的交配后反应开关性肽(Sex peptide, SP)的刺激及其受体在雌性褐飞虱中的沉默对褐飞虱交配后反应没有显著影响。

褐飞虱雄性(左)和雌性(右)生殖系统

该研究的创新突破在于:一、全新靶点的发现:不同于果蝇等昆虫中已知的"性肽",Maccessin是首个在稻飞虱近缘种中特有的生殖调控因子,其基因序列与现有数据库无匹配,展现完全新颖的分子机制;二、物种特异性强:基因分析表明该物质仅存于褐飞虱及其近缘种,大幅降低对其他益虫的误伤风险。

尽管前景光明,但实验室通过注射或基因沉默实现效果,田间需开发安全、低成本、可规模化应用的递送方式。

精液蛋白Maccessin和ITPL-1调控褐飞虱交配后反应的模型

吴顺凡教授团队长期从事昆虫生殖行为与害虫遗传控制以及杀虫剂毒理与害虫抗药性机理的研究工作,团队前期研究发现神经肽硫激肽抑制昆虫求偶行为(Nature communications, 2019),并可降低甜味感知从而抑制昆虫的取食行为(PLoS Genetics, 2021),解析了甜味感知抑制昆虫产卵时对产卵介质硬度区分的分子和神经机制(eLife, 2019),发现了β2-tubulin调控鳞翅目昆虫有核精子的发育与迁移从而调控雄性生育能力的机制(CMLS, 2025),研究成果可为开发害虫生殖行为抑制剂及遗传控制技术提供帮助。

南京农业大学植物保护学院高聪芬教授和吴顺凡教授为论文共同通讯作者,博士研究生张伊杰为论文第一作者,博士生张宁和硕士生卜若彤,斯德哥尔摩大学Dick R. Nässel名誉教授对本研究给予了重要帮助。本研究得到了国家重点研发计划项目(2022YFD1700200)、国家自然科学基金(32022011&32472542)、南京农业大学三亚研究院引导项目(NAUSYMS15)资助和中央高校基本科研业务费专项资金项目(KJJQ2024016)的支持。