害虫对农业生产构成了全球性挑战,是导致作物减产的主要因素之一,随着害虫抗药性问题的日益严峻,传统杀虫剂在控制害虫方面的效果逐渐减弱,因此迫切需要开发新型、高效的杀虫剂来应对这一问题。尤其是,由于长期不合理使用传统杀虫剂,许多鳞翅目害虫和同翅目害虫已对有机磷类、氨基甲酸酯类和菊酯类化学杀虫剂产生了显著的抗药性。

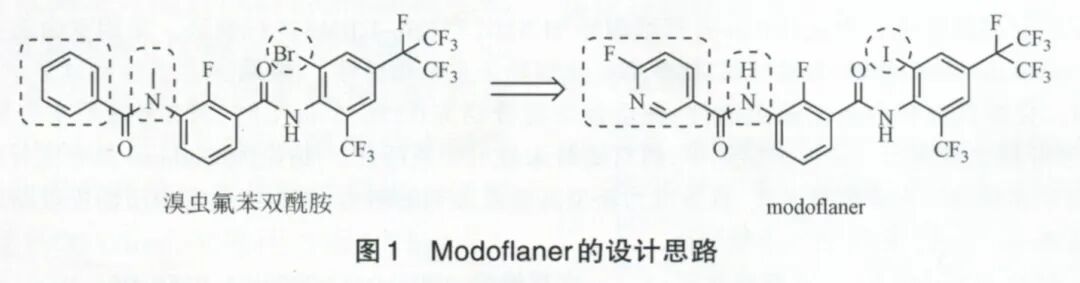

为解决害虫抗药性问题,间苯二酰胺类杀虫剂作为一类新型双酰胺化合物,凭借其独特的作用机制,展现了巨大的应用潜力。这些化合物通过变构调节昆虫γ-氨基丁酸(GABA)门控氯离子通道,能够精确结合昆虫GABA受体的亚基间别构位点,有效抑制神经传递过程。这一机制不仅阻断了昆虫的抑制信号,还破坏了其神经系统的平衡,最终导致昆虫的痉挛死亡,展现出与传统杀虫剂截然不同的作用方式。因此,间苯二酰胺类杀虫剂在防治抗性害虫方面具有显著的优势,其代表性产品包括溴虫氟苯双酰胺(broflanilide)、环丙氟虫胺(cyproflanilide)、多氟虫双酰胺(flufenoxuron)以及modoflaner等。Modoflaner是由日本三井化学农业公司于2018年研制成功的一种间苯二酰胺类杀虫剂,其分子设计理念借鉴了溴虫氟苯双酰胺的结构,重点引入了碘原子和6-氟吡啶基团、并将氨基上的甲基变为氢原子(见图1),以增强与昆虫GABA受体的结合力,从而提高杀虫活性。该化合物的分子式为C23H10F12IN3O2,CAS号为1331922-53-2。

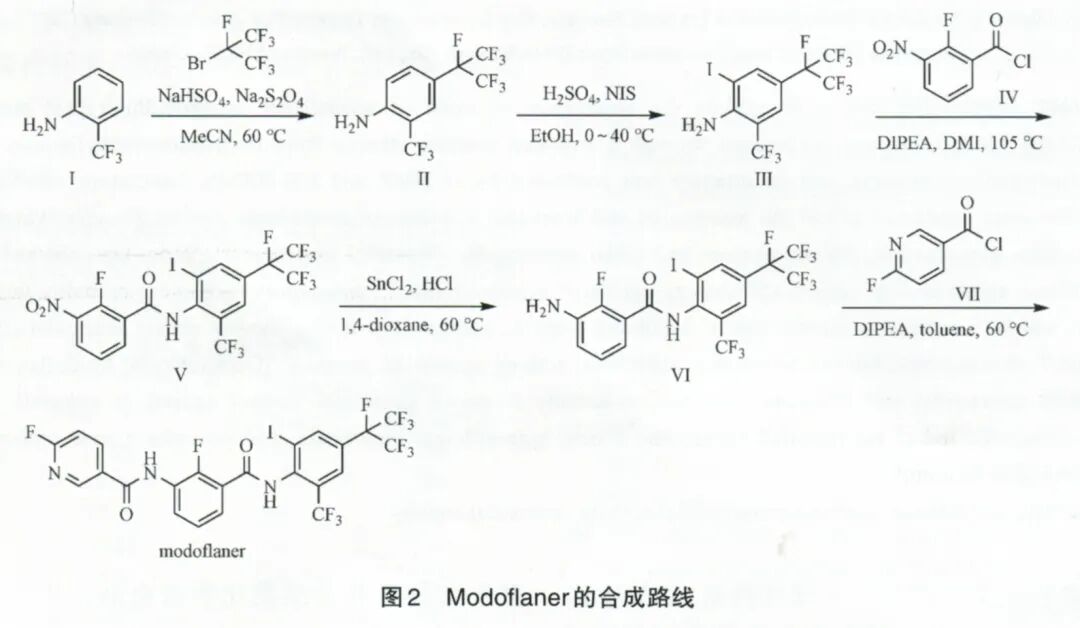

本实验通过5步反应合成了目标化合物modoflaner,合成路线见图2。首先,以邻三氟甲基苯胺(Ⅰ)和2-溴七氟丙烷为起始原料,通过亲电取代反应得到2-三氟甲基-4-七氟异丙基苯胺(Ⅱ);接着,通过碘化反应制得2-碘-4-七氟异丙基-6-三氟甲基苯胺(Ⅲ)。中间体Ⅲ与2-氟-3-硝基苯甲酰氯(IV)缩合生成酰胺中间体V,将中间体V的硝基还原得到中间体VI;中间体VI与6-氟烟酰氯(VII)缩合,合成最终目标化合物modoflaner。

同时,本研究测试了modoflaner对4种农业害虫(小菜蛾、朱砂叶螨、桃蚜和二化螟)的杀虫杀螨活性,旨在评估其在农业害虫防治领域的应用前景,为未来间苯二酰胺类杀虫剂的研发提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 实验材料

2-三氟甲基苯胺、氢氧化钠、1,3-二甲基-2-咪唑啉酮、6-氟烟酸,分析纯,上海麦克林生化科技股份有限公司;2-氟-3-硝基苯甲酸、氯化亚砜(SOCl2),化学纯,上海皓鸿生物医药科技有限公司;乙醇、乙腈(MeCN)、甲苯,分析纯,上海泰坦科技股份有限公司;浓硫酸、浓盐酸、无水硫酸镁、无水硫酸钠、硫酸氢钠,化学纯,天津市恒兴化学试剂制造有限公司;N-碘代丁二酰亚胺,分析纯,安徽泽升科技有限公司;1,4-二氧六环,分析纯,天津市富宇精细化工有限公司;无水氯化亚锡,N,N-二异丙基乙胺(DIPEA),连二亚硫酸钠,2-溴七氟丙烷,分析纯.上海阿拉丁生化科技股份有限公司。

1.2 分析测试仪器

AVANCE Ⅲ 600MHz核磁共振波谱仪,德国布鲁克公司;Accurate-Mass Q-TOF LC-MS液质联用仪,美国安捷伦公司;CHEETAH中压快速纯化制备色谱,天津博纳艾杰尔科技有限公司;R-100旋转蒸发仪,瑞士步琦公司;MP-450全自动熔点仪,济南海能仪器股份有限公司。

1.3 化合物的合成

1.3.1 4-(1,1,1,2,3,3,3-七氟丙-2-基)-2-(三氟甲基)苯胺(Ⅱ)的合成

在装有温度计的250 mL三颈圆底烧瓶中,加入邻三氟甲基苯胺(10.00g,62.06 mmol)、硫酸氢钠(1.71 g,14.24 mmol)、乙腈(50 mL)、连二亚硫酸钠(15.25 g,74.43 mmol)。搅拌均匀后加入2-溴七氟丙烷(30.77 g,124.12 mmol),升温至60℃,搅拌反应16 h:待TLC监测反应完毕后,饱和食盐水(50 mL)稀释反应液后缓慢加入碳酸钠(40.33 g,38.05 mmol),充分搅拌后加入饱和食盐水(100 mL)和乙酸乙酯(100 mLx3)萃取,分离、收集有机层,用无水硫酸镁去除残余水分后抽滤,随后经旋转蒸发仪减压浓缩,经柱色谱法纯化,得到红褐色油状物15.29g,产率74.84%。1H NMR(600 MHz, DMSO-d6)δ:7.50(dd,J=9.2, 2.4 Hz, 1H), 7.43(d, J=2.4 Hz, 1H), 7.01(d,J:8.9 Hz, 1H),6.37(s,2H)。 ESI-HRMS m/z:【M-H]-理论值328.0190,测试值328.0185。

1.3.2 2-碘-4-(1,1,1,2,3,3,3-七氟丙-2-基)-6-(三氟甲基)苯胺(Ⅲ)的合成

向100 mL反应瓶中加人中间体Ⅱ(5.00 g,15.20 mmol),乙醇(25 mL),冷却至0~5℃后加入浓硫酸(1.64 g,16.72 mmol)和NIS(4.10 g,18.24 mmol);室温搅拌反应90 min后再升至40℃反应4h。待TLC监测反应完毕后,加入4 mol/L氢氧化钠水溶液(50 mL)和乙酸乙酯(50 mLx3)萃取,分离、收集有机层,用无水硫酸镁去除残余水分后抽滤,随后经旋转蒸发仪减压浓缩,经柱色谱法纯化,得到棕红色油状物5.63g,产率67.83%。1H NMR(600 MHz,DMSO-d6)δ:7.98(d, J=2.3 Hz, lH), 7.49(d, J=2.4 Hz,1H).6.17(s,2H)。ESI-HRMS m/z:【M-H]-理论值453.9156,测试值453.9155。

1.3.3 2-氟-N-(2-碘-4-(1,1,1,2,3,3,3-七氟丙-2-基)-6-(三氟甲基)苯基)-3-硝基苯甲酰胺(V)的合成

向100 mL反应瓶中加入2-氟-3-硝基苯甲酸(4.5 g,24.31 mmol)及氯化亚砜(3.47 g,29.17 mmol),升温回流反应3h。减压下完全蒸除氯化亚砜后得到中间体IV。向100 mL反应瓶中依次加入中间体Ⅲ(5.00g,11.00 mmol)、DIPEA(2.84 g,21.98 mmol)、1,3-二甲基-2-咪唑啉酮(DMI,25 mL)及中间体IV(4.46 g,21.98 mmol),升温至85℃反应6h。待TLC监测反应完毕后,加入饱和食盐水(50 mL)和乙酸乙酯(50 mLx3)萃取,分离、收集有机层,用无水硫酸镁去除残余水分后抽滤,随后经旋转蒸发仪减压浓缩,经柱色谱法纯化,得到白色固体4.71g,产率68.86%,熔点158.6-159.2℃.1H NMR(600 MHz, DMSO-d6)δ: 11.08(s, 1H), 8.53(d, J=2.2 Hz, 1H), 8.39-8.36(m,1H), 8.06~8.03(m, 1H), 7.97(d, J=2.2 Hz, 1H), 7.68-7.64(m,1H)。ESI - HRMS m/z:[M+H]+理论值622.9320,测试值622.9331。

1.3.4 3-氨基-2-氟一N-(2-碘-4-(1,1,1,2,3,3,3-七氟丙-2-基)-6-(三氟甲基)苯基)苯甲酰胺(VI)的合成

向100 mL反应瓶中依次加入中间体V(10.00g,22.82 mmol)、1,4-二氧六环(80 mL)及无水氯化亚锡(21.63 g,114.08 mmol)。加入适量浓盐酸,升温至60℃反应6h。待TLC监测反应完毕后,减压蒸馏浓缩。加入适量乙酸乙酯和水,充分溶解后加适量饱和NaOH水溶液直至溶液pH值为10左右,充分摇匀,硅藻土过滤。分出有机层,水层用饱和食盐水(100 mL)和乙酸乙酯(100 mLx3)萃取,分离、收集有机层,用无水硫酸镁去除残余水分后抽滤,随后经旋转蒸发仪减压浓缩,经柱色谱法纯化,得到白色固体7.96g,产率85.5%,熔点135.6-136.3℃。1H NMR(600 MHz, DMSO - d6))δ:10.49(s, 1H), 8.49(d, J=2.2 Hz, 1H), 7.94(d, J=2.2 Hz, 1H), 7.05-6.98(m, 1H),6.97-6.92(m, 1H), 6.87-6.84(m, 1H), 5.42(s,2H)。ESI-HRMS mlz:[M+H]+理论值592.9578,测试值592.9589。

1.3.5 Modoflaner的合成

向25 mL反应瓶中加入6-氟烟酸(0.2 g,1.42 mmol)及氯化亚砜(0.2 g,1.70 mmol),升温回流反应3h,减压脱溶得中间体Ⅶ。向反应瓶中加人中间体Ⅵ(0.75 g,1.26 mmol)和DIPEA(0.16 g,1.26 mmol)及甲苯(10 mL),搅拌下加人中间体VII(0.2 g,1.26 mmol),升温至100℃回流反应3h。待TLC监测反应完毕后,加入饱和食盐水(50 mL)和乙酸乙酯(50 mLx3)萃取,分离、收集有机层,用无水硫酸镁去除残余水分后抽滤,随后经旋转蒸发仪减压浓缩,经柱色谱法纯化,得到白色固体0.76 g,产率85.40%,熔点178.5-179.1℃.1H NMR(600 MHz, DMSO-d6)δ:10.78(s,1H), 10.56(s, 1H), 8.86(d,J=2.5 Hz, 1H), 8.56-8.50(m,2H), 7.96(s,1H), 7.89~7.85(m,1H),7.64~7.60(m,1H),7.45~7.41(m, 1H),7.41~7.38(m, 1H)。ESI-HRMS m/z:【M+H】+理论值715.9699,测试值715.9704。

1.4 杀虫活性测试方法

取3 mg待测化合物加入到盛有丙酮(1.5 mL)和甲醇(1.5 mL)的混合溶液中,完全溶解后加入含吐温80(0.2%)的自来水稀释制得杀虫活性测试所需的质量浓度。

1.4.1 小菜蛾

用打孔器制得直径为3 cm的叶碟,采用Airbrush喷雾器117-191对叶碟正反两面均匀喷雾,待叶碟完全干燥后,将其叶背朝上轻置于垫有滤纸并注入适量水分的培养皿中。接人10头3龄小菜蛾幼虫,在培养箱中模拟适宜的温度和湿度条件饲养48 h后,记录小菜蛾存活数,致死率按式(1)进行计算,设置3次重复,结果取平均值。采用溴虫氟苯双酰胺作为对照药剂。

1.4.2 朱砂叶螨

选取2片健康的真叶菜豆苗,对其接种朱砂叶螨成螨,记录螨虫初始数量。全株喷雾处理后,在培养箱中模拟适宜的温度和湿度条件饲养48 h后,记录螨虫存活数,致死率按式(1)进行计算,设置3次重复,结果取平均值。采用乙唑螨腈(cyetpyrafen)作为对照药剂。

1.4.3 桃蚜

用打孔器制得直径为3 cm、含15~30头蚜虫的甘蓝叶碟,采用Airbrush喷雾器对叶碟正反两面均匀喷雾,待叶碟完全干燥后,将其叶背朝上轻置于垫有滤纸并注入适量水分的培养皿中。在培养箱中模拟适宜的温度和湿度条件饲养48 h后,记录桃蚜存活数,致死率按式(1)进行计算,设置3次重复,结果取平均值。采用indazapyroxamet作为对照药剂。

1.4.4 二化螟

在恒温室中精选出充分生长的4-5叶期水稻幼苗,用手特喷雾器对其进行全株均匀的喷雾处理,静置阴凉处自然干燥。剪取茎基部上方5 cm的茎秆置于垫有滤纸并注入适量水分的培养皿中,接入10头二化螟幼虫。在培养箱中模拟设定适宜的温湿度条件饲养48 h后,记录二化螟存活数,致死率按式(1)进行计算,设置3次重复,结果取平均值。采用溴虫氟苯双酰胺作为对照药剂。

2 结果与讨论

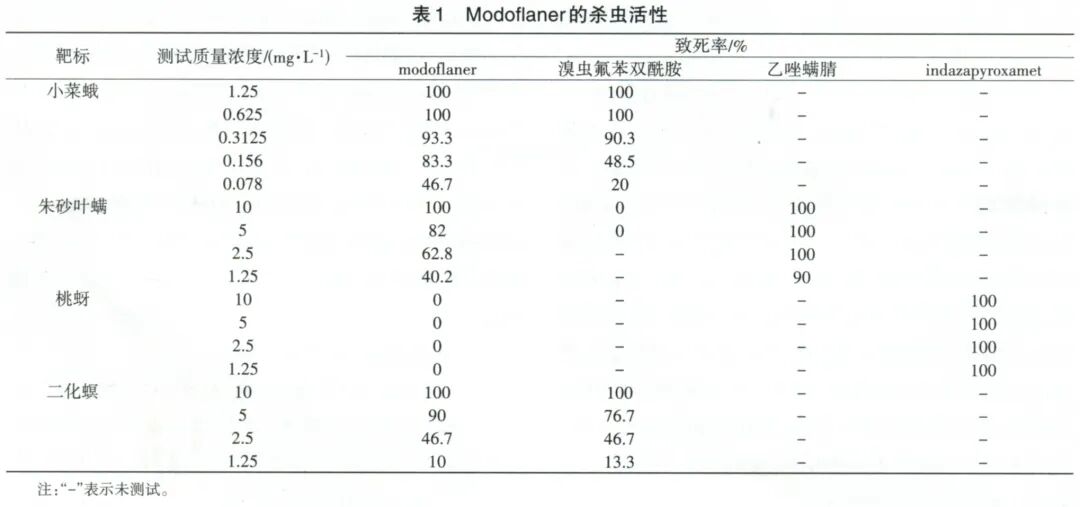

Modoflaner的杀虫活性结果如表1所示。

由表中数据可知:对小菜蛾的测试中,在1.25 mg/L和0.625 mg/L质量浓度时,modoflaner对小菜蛾的致死率均达到了100%;在0.3125 mg/L和0.156 mg/L质量浓度时,对小菜蛾的致死率分别达到了93.3%和83.3%。在所有测试浓度下,modoflaner的杀虫活性均优于对照药剂溴虫氟苯双酰胺。当测试靶标为朱砂叶螨时,在10 mg/L,对照药剂溴虫氟苯双酰胺几乎没有杀螨活性,而modoflaner的杀螨活性高达100%;进一步降低测试浓度至5、2.5 mg/L时,modoflaner的杀螨活性仍能达到82%和62.8%。然而,与对照药剂乙唑螨腈相比,modoflaner的杀螨活性稍显逊色。在对二化螟的测试中,在10 mg/L质量浓度时,modoflaner和对照药剂溴虫氟苯双酰胺对二化螟的致死率均达到了100%。进一步降低测试浓度至5 mg/L时,modoflaner和溴虫氟苯双酰胺对二化螟的致死率分别为90%和76.7%,modoflaner对二化螟的杀虫活性略高于溴虫氟苯双酰胺。

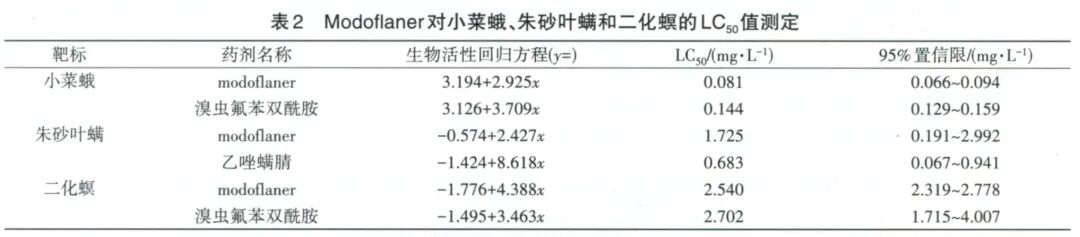

另外,在所供测试浓度范围内,modoflaner对桃蚜未表现出杀虫活性,表明modoflaner的杀虫谱可能不包括蚜虫类害虫。根据表l的杀虫活性数据,进一步使用数据分析处理软件DPS 20.05计算了modoflaner和对照药剂溴虫氟苯双酰胺、乙唑螨腈对小菜蛾、朱砂叶螨和二化螟的杀虫活性回归方程LC50值及95%置信限等,见表2。

由表2结果可知,modoflaner对小菜蛾和二化螟的LC50值分别为0.081、2.540 mg/L,低于溴虫氟苯双酰胺对小菜蛾和二化螟的LC50值(0.144、2.702 mg/L)。而modoflaner对朱砂叶螨的LC50值高于乙唑螨腈对朱砂叶螨的LC50值,2者分别为1.725、0.683 mg/L。由modoflaner和溴虫氟苯双酰胺的室内杀虫、杀螨活性对比可知,modoflaner在溴虫氟苯双酰胺的结构基础上,去掉氨基上的甲基、引入了6-氟吡啶-3-基和碘基团,显著提高了对小菜蛾和二化螟的杀虫活性:N-H键和吡啶环的引入可能增强了分子与受体蛋白的结合力,碘基团可能改善了化合物的理化性质,从而提高了生物活性。这种结构改造为新型杀虫剂的设计提供了有益的思路。

3 结论

本实验以邻三氟甲基苯胺和2一溴七氟丙烷为起始原料,经过5步反应成功地合成了目标化合物modoflaner。通过1H NMR和ESI-HRMS等分析手段对其结构进行了确证。合成原料易得,实验条件温和,适用于实验室操作。

杀虫活性测试结果显示,modoflaner对小菜蛾和二化螟等农业害虫表现出显著的杀虫活性。在低质量浓度下即可达到高致死率,其对小菜蛾和二化螟的LC50值均低于对照药剂溴虫氟苯双酰胺,表明其杀虫效果更为显著。对于朱砂叶螨,modoflaner也表现出一定的杀螨活性,在质量浓度为10 mg/L时,致死率达到100%;然而,其LC50值高于对照药剂乙唑螨腈,说明modoflaner的杀螨效果不如乙唑螨腈。这提示我们在未来的研究中,需进一步优化其结构以提高对螨类的活性。Modoflaner在分子结构上通过将氨基上的甲基变为H、引入6-氟吡啶-3-基和碘基团,显著提高了对小菜蛾和二化螟的杀虫活性。此种结构改造策略为新型杀虫剂的设计提供了有益的借鉴,体现了结构优化在提升化合物生物活性方面的重要性。综合以上研究结果,modoflaner具有高效的杀虫特性和良好的合成可行性,具备广阔的市场应用前景。未来可进一步开展其作用机制研究和田间试验,为其在农业害虫防治领域的应用提供科学依据。

作者:黄宇鑫,刘元东,叶家麟,裴鸿艳,张静,张立新

(1.沈阳化工大学功能分子研究所,辽宁省绿色功能分子设计与开发重点实验室,沈阳市靶向农药重点实验室2.广西思钺生物科技有限责任公司)