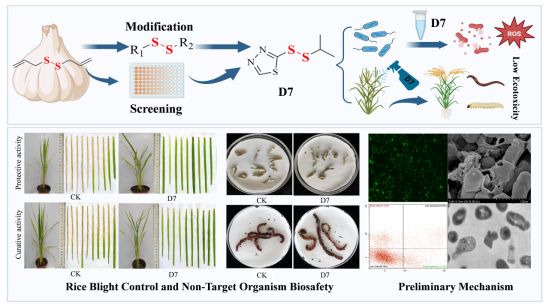

近日,华南农业大学群体微生物研究中心崔紫宁团队在《Pest Management Science》上发表题为《Design, synthesis, and biological evaluation of disulfides based on garlic extract against rice bacterial leaf blight caused byPantoea ananatis》的研究论文,该论文报道了一种基于大蒜提取物设计合成的二硫醚化合物抑制剂,可有效防控由菠萝泛菌 (Pantoea ananatis)引起的水稻细菌性叶枯病,并初步揭示了其作用机制。

研究背景与目的

菠萝泛菌(Pantoea ananatis)引起的水稻细菌性叶枯病,正严重威胁着全球半数人口赖以生存的主要粮食作物。该病原菌通过侵染水稻叶片组织,引发典型的叶枯症状,导致水稻产量和品质显著下降,对全球粮食安全构成严峻挑战。该病原菌宿主范围广泛,可侵染水稻、菠萝和甘蔗等多种重要经济作物。不同于水稻白叶枯病菌 (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) 或青枯菌 (Ralstonia solanacearum) 等植物病原菌,菠萝泛菌缺乏典型的III型分泌系统 (T3SS)——这是大多数病原细菌用于输送效应蛋白和建立致病性的关键毒力机制。菠萝泛菌关键致病机制有待于进一步研究,可能依赖于替代途径,如毒素合成、生物膜形成或破坏宿主防御反应等。

源自大蒜的天然二硫醚化合物,因含二硫键活性骨架而表现出广谱抗菌活性,但其本身的不稳定性限制了实际应用。本研究旨在设计合成具有高稳定性的二硫醚衍生物,并评估其对P. ananatis的抑制潜力。

研究结果

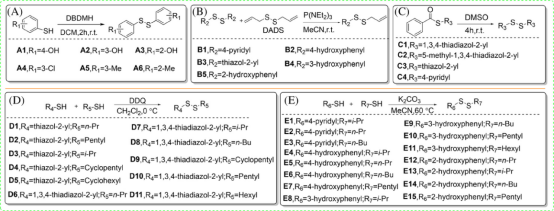

二硫醚化合物合成及活性评价:本研究首次系统评估了二硫醚化合物对P. ananatis的体外抑菌活性。通过多路径合成策略,成功合成了41种二硫醚衍生物,并对其抑菌效能进行了系统性筛选。活性测试结果表明,化合物D7对该病原菌表现出显著抑制作用,其半最大效应浓度其EC50为0.87 μg/mL。

机制研究:化合物D7诱导P. ananatis的浓度依赖性细胞凋亡并提高细胞内ROS水平。此外,D7抑制细菌中SOD和CAT的活性,破坏氧化防御系统,引起ROS代谢紊乱。电子显微镜观察表明,D7会损害P. ananatis的细胞膜,导致膜塌陷和细胞质渗漏。

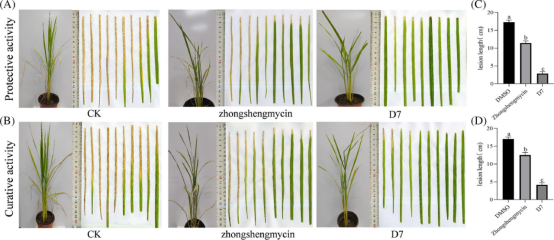

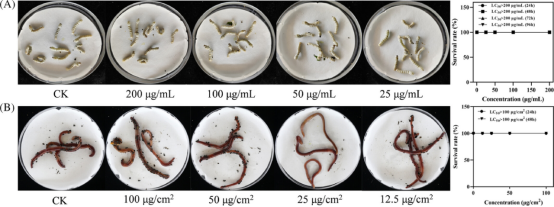

活体防效以及毒性评价:化合物D7能有效防治P. ananatis引起的水稻细菌性叶枯病,具有显著的疗效和保护作用。此外,化合物D7在毒性测试中对非目标生物(蚯蚓和蚕)表现出低毒性。基于AquaticTox和BeeTox模型预测结果进一步表明,D7对水生生物(Oncorhynchus mykiss、Pimephales promelas、Daphnia magna、Pseudokirchneriella subcapitata)和蜜蜂均表现出低毒性。

研究结论:二硫醚化合物D7通过诱导氧化应激并协同破坏病原菌细胞膜的双重作用,对P. ananatis引起的水稻细菌性叶枯病表现出显著的防治效果。同时,毒性评估证实其对非靶标生物具有较低风险。

华南农业大学群体微生物研究中心2023级硕士研究生陈良业、2023级博士研究生位俊杰、2024级本科生徐锐涛和2020级博士研究生张昭圣为论文共同第一作者,崔紫宁教授、张炼辉教授和河南师范大学史瑜副教授为该论文共同通讯作者。本研究得到国家自然科学基金(U22A20480,32472589)、广东省现代农业产业技术体系创新团队项目(2024CXTD21)、广州市科技计划项目(2024A04J6582)、绿色农药全国重点实验室开放基金(GPLSCAU202404),以及河南省自然科学基金(252300421671)的资助。