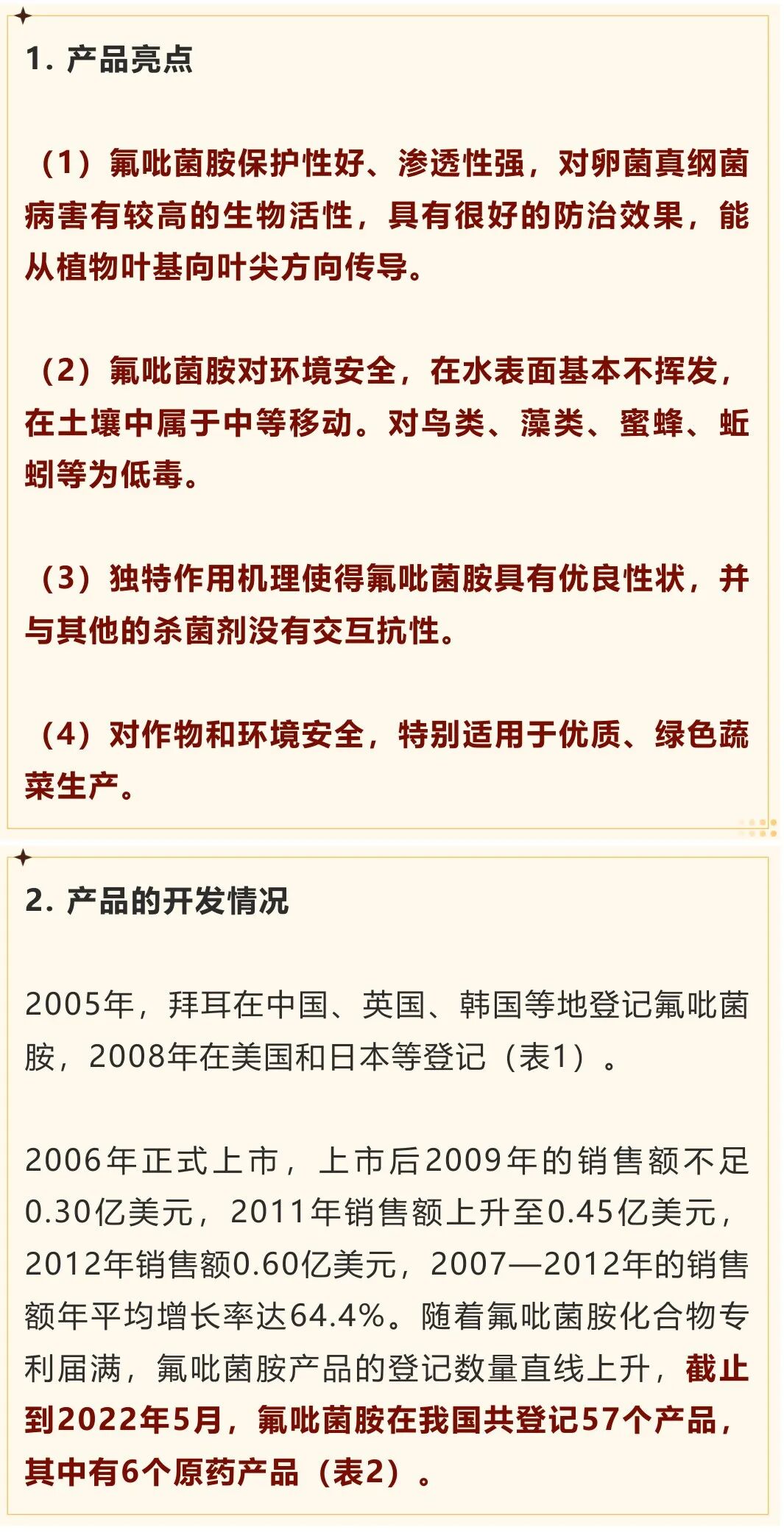

氟吡菌胺是由德国拜耳公司开发的一种结构新颖的吡啶酰胺类杀菌剂,英文通用名为Fluopicolide,其作用机理独特,主要是干扰类似血影蛋白的蛋白与其他组分的结合,破坏细胞骨架,从而影响有丝分裂。广泛登记用于蔬菜、果树等作物,用于防治卵菌门真菌引起的霜霉病、疫病、晚疫病、猝倒病等的重要病害。

图1 氟吡菌胺结构式

氟吡菌胺(fluopicolide)是拜耳公司开发的新型酰胺类杀菌剂,且在其基础上进一步优化开发出了氟吡菌酰胺(fluopyram)。两者都是以2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶为起始原料。

氟吡菌胺对哺乳动物毒性为:大鼠急性经口、经皮LD50>5000mg/kg;对兔皮肤无刺激性,兔眼睛有轻度刺激性;豚鼠皮肤无致敏性;对兔、大鼠无潜在致畸性,对大鼠无致癌作用。

氟吡菌胺对环境生物急性毒性为:

山齿鹑急性经口LD50>2250mg/kg;

鸭急性经口LD50>2250mg/kg;

虹鳟鱼LC50=0.36mg/L(96h);

斑马鱼,仔鱼LC50值=0.204mg/L(48h),

成鱼LC50=0.286mg/L(96h),

幼鱼LC50=1.489mg/L(96h);

蓝鳃太阳鱼LC50=0.75mg/L(96h);

大型溞EC50>1.8mg/L(48h);

水藻EC50>4.3mg/L(72h);

蚯蚓LC50>1000mg/kg(14d);

蜜蜂触杀LD50>100mg/只。

氟吡菌胺对蜜蜂、鸟和水藻的急性毒性均为低毒,对大型溞为中毒,而对两种鱼的急性毒性则为高毒。

目前,氟吡菌胺对水生生物的研究主要集中在急性毒性方面,其对鱼类繁殖和生长发育的影响尚未见报道。

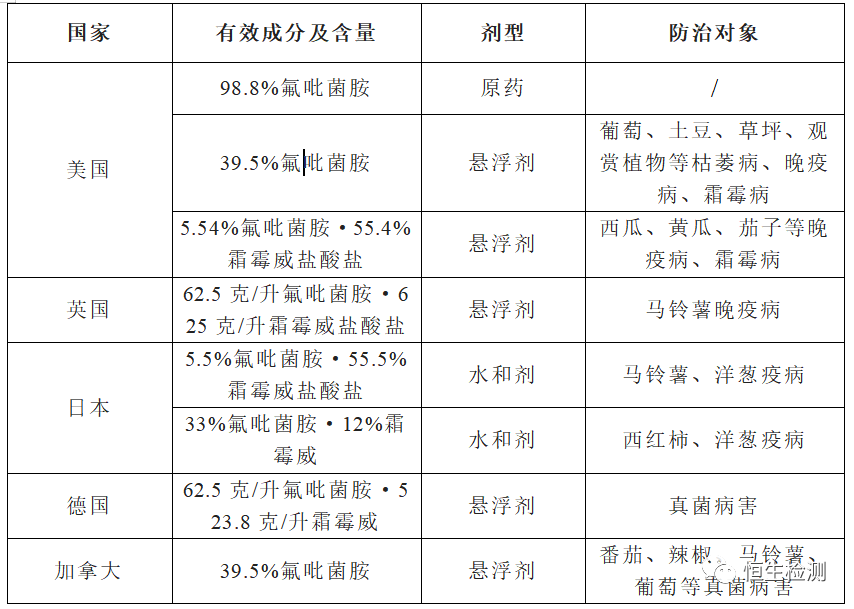

该有效成分由阿方蒂农科英国有限公司研发,并由该公司于1999年在中国申请专利,2003年授权,后因该公司被拜耳收购,氟吡菌胺产品专利权人变更为拜耳公司,该专利在国内已于2019年2月到期。

经中国农药信息网查询,截止到2022年5月,氟吡菌胺共登记57个产品,其中混剂50条,其中2021年之后登记产品达30余个,可见氟吡菌胺是近年热门登记产品。

那么,如何找到氟吡菌胺的引爆点,这或许是企业更加关心的问题。本文就此简要分析氟吡菌胺相关产品或技术的空白点,进而为企业寻求研发上的突破提供参考。

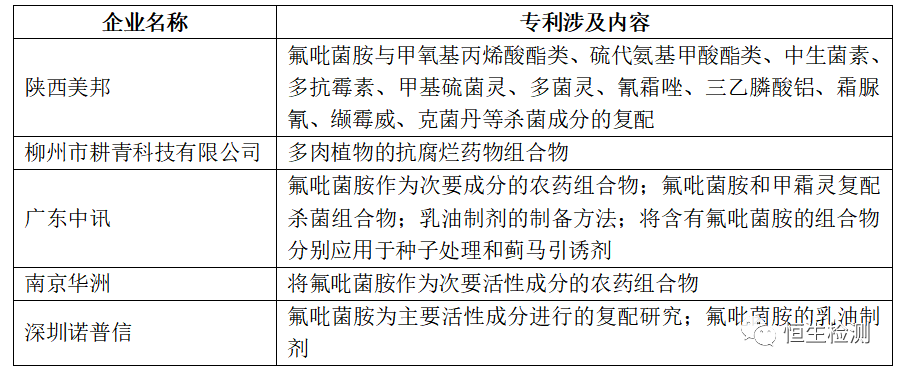

表1 国外部分氟吡菌胺登记产品

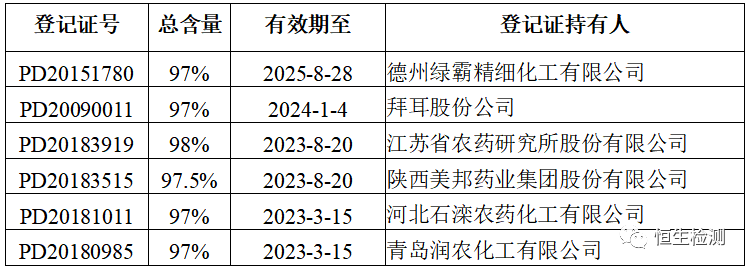

表2 国内氟吡菌胺原药登记产品

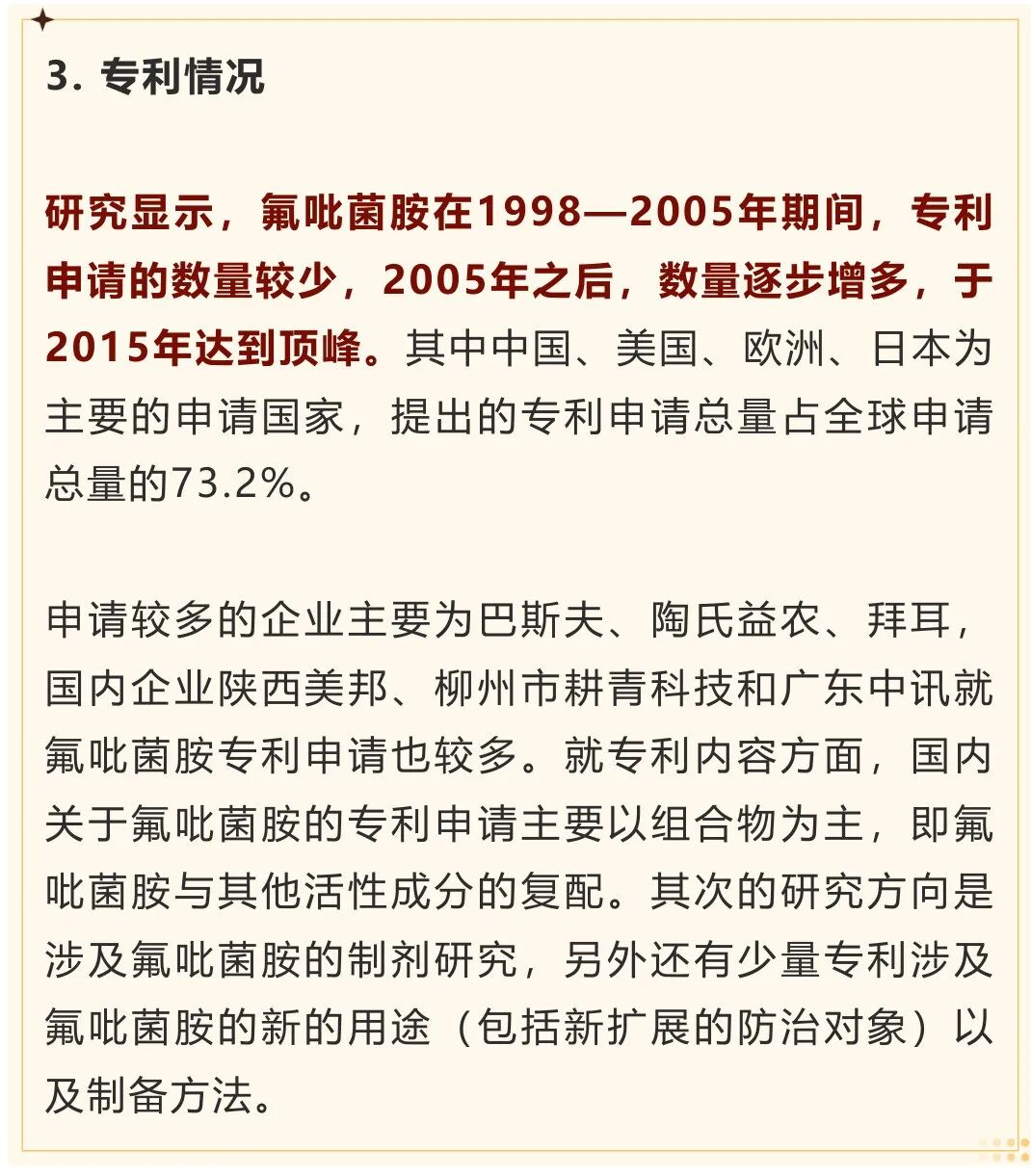

图2 专利申请情况(来源:杨凌云等,2019)

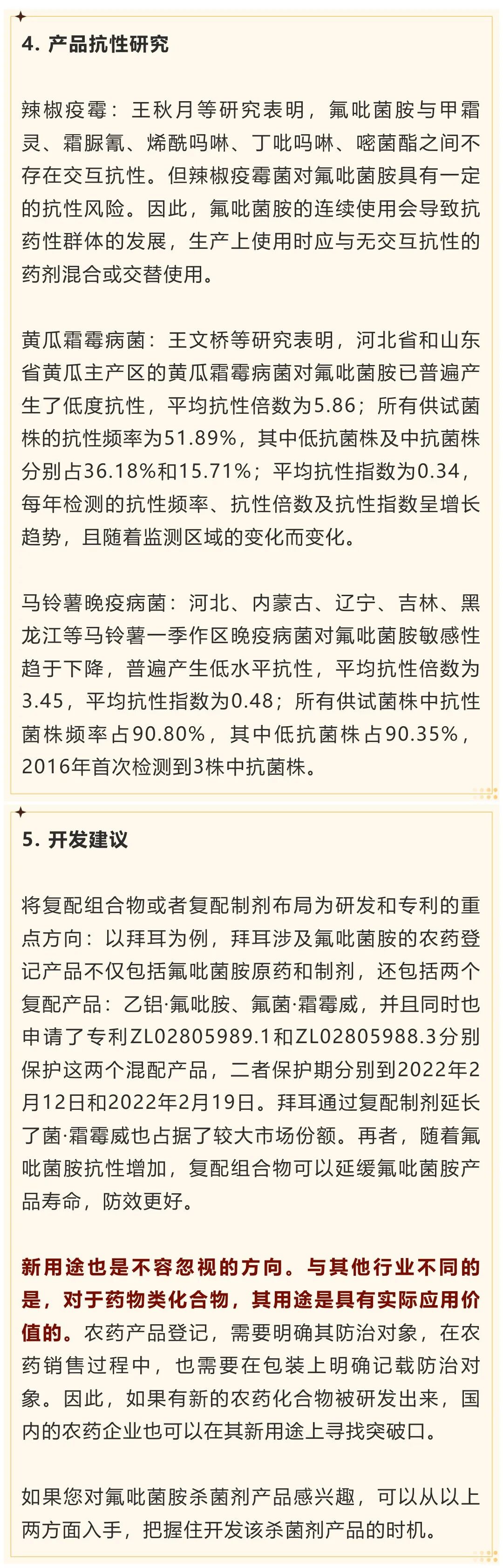

表3 国内主要企业专利情况