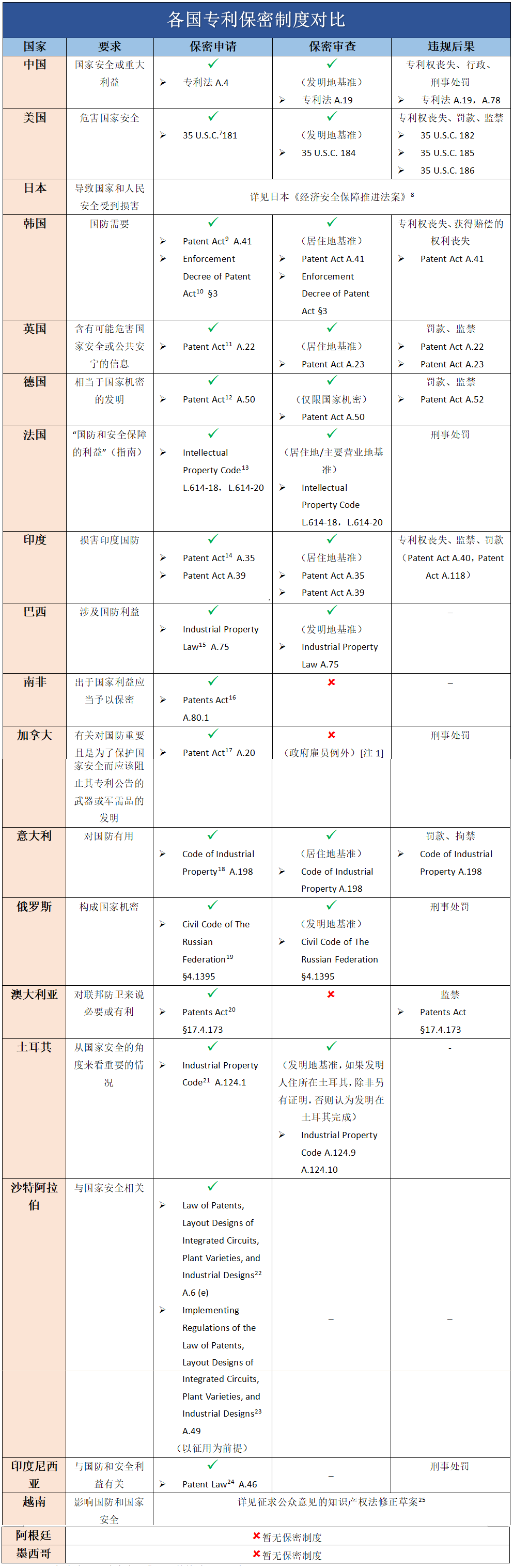

下面参考表1,对世界主要国家在专利保密制度方面的信息进行了收集和横向比较。表1 各国专利保密制度对比

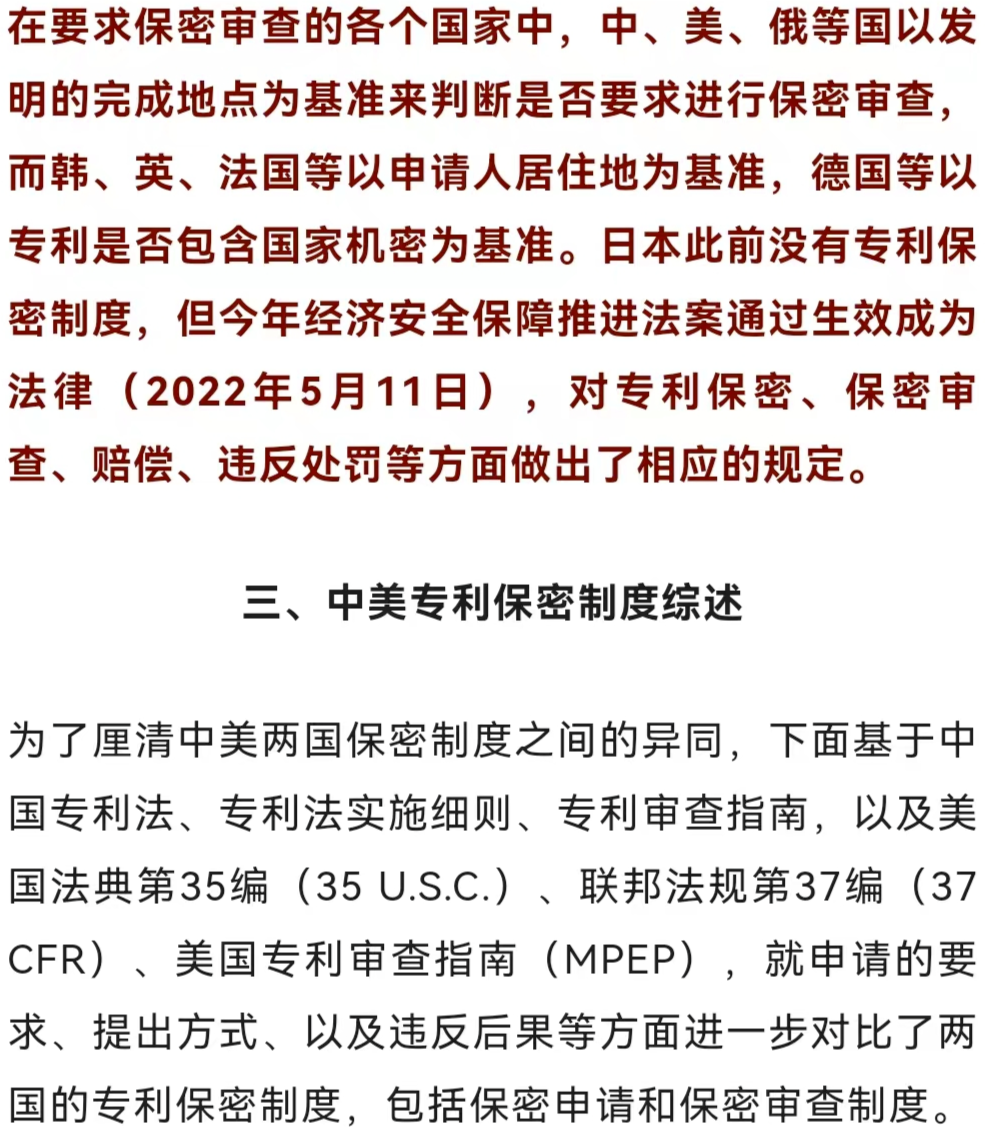

表2 中美保密申请(保密命令)制度对比

在违反保密命令之时视为放弃,并且相关人员(参见35 U.S.C. 186)将面临罚款、监禁、或者罚款并监禁处罚。

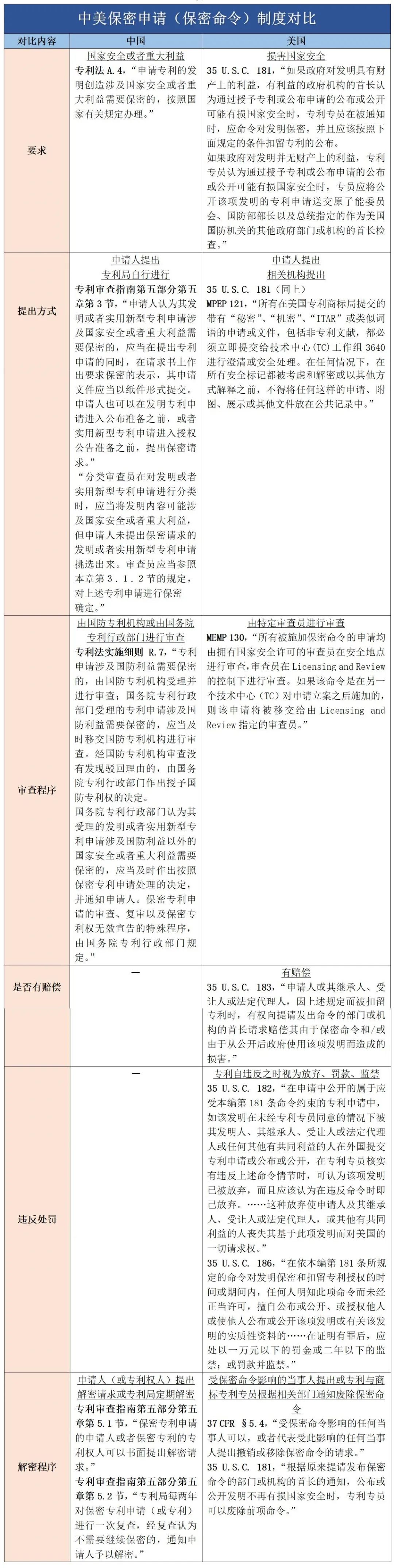

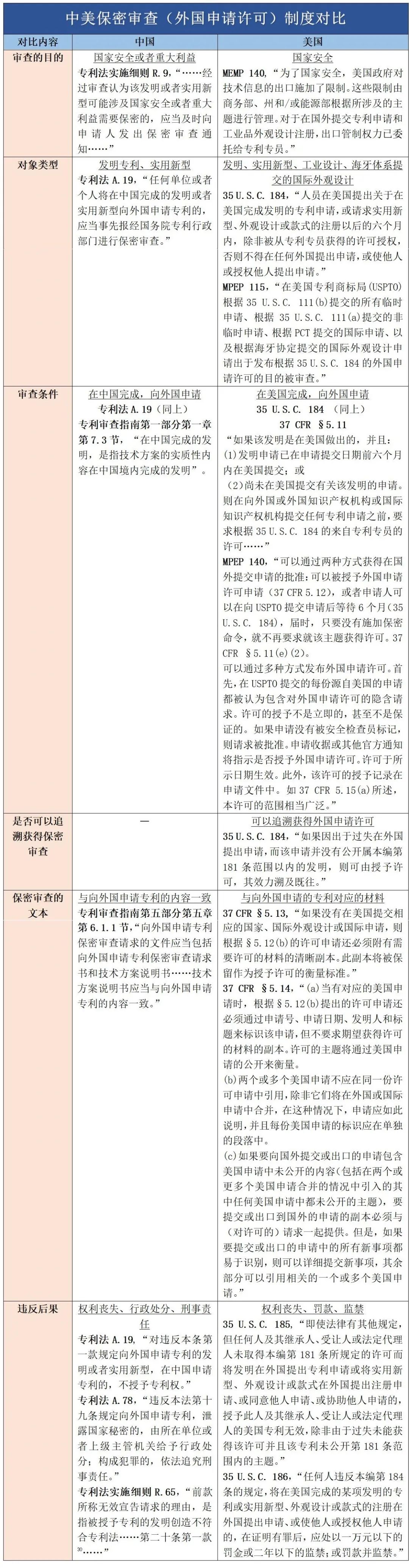

表3 中美保密审查(外国申请许可)制度对比

对于哪些专利申请需要申请保密审查,中美两国均采用了属地原则,即,对于在本国做出的发明创造,在向外国申请专利时,必须首先进行保密审查,获得外国申请许可。中国专利法第19条规定,将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当进行保密审查。而美国35 U.S.C. 184规定美国提出关于在美国完成发明以后的六个月内,除非被从专利专员获得的许可授权,否则不得在任何外国提出申请。同时MPEP 140规定,在USPTO提交的每份源自美国的申请都被认为包含对外国申请许可的隐含请求。根据中国专利法实施细则R.8规定,“向国务院专利行政部门提交专利国际申请的,视为同时提出了保密审查请求”。除上述情况外,申请人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当单独提出保密审查。在美国,根据35 U.S.C. 184,37 CFR §5.11,MPEP 140规定,获得外国申请许可的时间节点大致分为以下情况:(1)发明申请已在申请提交(向外国或者向外国知识产权机构或国际知识产权机构)日期前六个月内在美国提交;(3)对应的美国申请不受37 CFR §5.2中的保密命令的约束,并且在向外国提交申请之日至少六个月以前已经提交对应的美国申请。申请人如果希望将在美国做出的专利向外国申请专利,在情况(1)(2)中,需要单独提出外国申请许可的请求;而在情况(3)中,由于在USPTO提交的每份源自美国的申请都被认为包含对外国申请许可的隐含请求,并且申请收据或其他官方通知将指示是否授予外国申请许可,因此不再需要单独提出外国申请许可。另一方面,在美国35 U.S.C. 184以及37 CFR §5.25中规定,如果因过失而在国外提交申请,并且申请未公开35 U.S.C. 181范围(即,保密命令)内的发明,则可以追溯授予许可。目前中国专利法中并没有追溯进行保密审查的相关规定。对于不申请保密审查而将在中国完成的专利向外国提交申请的情况(无论过失或故意、无论专利申请是否涉及需要保密的技术),都需要承担相应后果,目前尚无补救措施。相对而言,中国对申请保密审查的时间节点要求更加严格,申请人在将中国做出的专利向外国申请时,必须注意对申请保密审查的时间节点的把握。虽然在实践中也采用简短的发明概要的形式,但在中国专利审查指南第五部分第五章第6.1.1节中规定,“向外国申请专利保密审查请求的文件应当包括向外国申请专利保密审查请求书和技术方案说明书。请求书和技术方案说明书应当使用中文,请求人可以同时提交相应的外文文本供审查员参考。技术方案说明书应当与向外国申请专利的内容一致。技术方案说明书可以参照专利法实施细则第十七条的规定撰写,并符合本部分第一章的其他规定。”而根据中国专利法实施细则第十七条的规定,发明或者实用新型专利申请的说明书应当写明发明或者实用新型的名称。说明书应当包括下列内容:(一)技术领域;(二)背景技术;(三)发明内容;(四)附图说明;(五)具体实施方式。美国37 CFR §5.13-37 CFR §5.14中也有相关规定:(1)如果没有对应的美国申请,则应该提交需要许可的材料的清晰副本(2)如果有对应的美国申请,则(a)必须通过申请号等信息来表标识该申请,但不要求需要许可的材料的副本,(b)两个或更多美国申请在外国/国际申请中结合的情况下,应该声明并在独立的段落中进行标识,(c)如果引入了未公开的主题,则应该提供要向国外提交的申请的副本,如果引入的新事项易于识别,可以详细提交新事项,其余部分通过引用。如果申请人已经获得了外国申请许可,但是在向外国提交申请时,其中有了新增的内容,则就新增部分的文本需要进行单独的保密审查。中美在保密审查的文本方面,都要求申请人提交包括与要向国外提交的申请相符的内容的文本。对于在中国完成向外国申请的专利,申请人应当注意所提交的用于进行保密审查的技术方案说明书的完整性以及与向外国申请的专利的一致性,以避免潜在的法律风险。对于违反保密审查的惩罚措施,中国专利法第19条、第78条、专利法实施细则第65条规定了违反保密审查相关规定将不授予专利权(驳回以及无效)、行政处分以及刑事责任。美国35 U.S.C. 185和35 U.S.C. 186规定了违反外国申请许可相关处罚,不但专利将无效,相关人员还将面临罚款、监禁或者罚款并监禁。中美两国对于违反保密审查(外国申请许可)相关规定的处罚措施都包括专利权的丧失。此外,对于发明创造的实质内容中的至少一部分在中国完成,而至少另一部分在美国完成的情况,在将发明首先向美国提交专利申请之前,则应该在中国进行保密审查;反之亦然,在将该发明首先向中国提交专利申请之前,则应该在美国提出外国申请许可(FFL)请求。

第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定,或者属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。

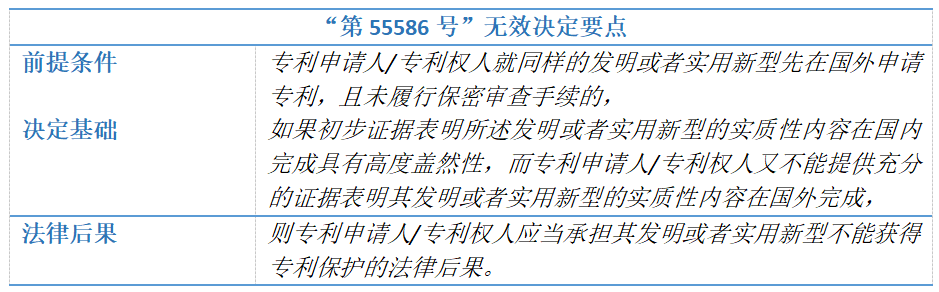

中国专利法第十九条是对专利申请人在国内完成的发明或者实用新型拟在国外申请专利的限制,不仅明确规定了在向国外申请专利之前应当提交保密审查的义务,亦规定了对不履行保密审查义务将不被授予专利权的后果。因此,专利申请人未按照专利法第十九条第一款的规定进行保密审查会承担相应的法律后果:1. 申请人在中国申请专利的,不授予专利权;以及2. 请求人可以以此为理由请求宣告专利权无效。作为宣告专利权无效的理由之一,如果专利申请人将在中国完成的发明或实用新型向外国申请专利而未经过保密审查的,无效请求人可以以此为理由请求宣告全部专利权无效。自92年成为无效理由之后,已经出现了多件无效请求,其中请求人以专利权人违反保密审查为由请求宣告专利权的无效。例如,“自平衡式两轮电动车”案(无效决定第“36667”号)。但是,均没有宣告专利权无效的成功案例,直至2022年5月9日。国家知识产权局第55586号无效决定就发明名称为“一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱”的发明专利做出了专利权全部无效的决定,其决定要点如下。

本案的关键在于专利的实质内容是在中国国内完成还是在国外完成的。首先,请求人在提出无效理由的同时,负有证明该专利的实质性内容是在中国国内完成的初步证明责任,其举证需要达到高度盖然性的要求。判断专利的实质性内容是否在国内完成可以从两个角度考察:专利权人住所地;和发明人国籍。具体来讲,专利权人的居住地和其研发机构是否在中国国内,以及对专利做出实质创造性贡献的人的国籍及其工作内容与专利的关联性。如果请求人提供证据证明上述两者,则认为请求人提供的证据能够初步证明专利实质性内容在中国国内完成具有高度盖然性。其次,如果专利权人不能提供充分的相反证据以推翻上述认定(表明专利的发明创造是在国外完成),则应当承担不利的法律后果。通常认为,专利权人在发明创造的研发过程当中,更容易掌握相关资料和证据,在提供发明创造在研发地进行研发和完成的直接证据方面占据有利地位。因此,在专利权人未能提供充分证据,未尽到举证义务的情况下,应当承担举证不利的相应法律后果。从这件无效案件中可以看出,无论是专利权人的住所地还是发明人的国籍均不能直接证明发明创造的实质性内容完成的地点。特别是由于现在便捷的人员流动和频繁的国际交流,简单地以专利权人和发明人的所属国来判断发明创造的完成地点是存在瑕疵的。本案中合议组基于请求人提供的初步证据,特别是在专利权人未能尽到举证责任的情况下,做出了高度盖然性的判定结果。在实践中,发明创造的发明人或专利申请人在完成发明创造的过程中,证明发明创造完成地的证据的保存难度大、收集成本高,其鉴定难度和鉴定成本也非常高。同时,在逻辑上毫无瑕疵地证明一项发明创造的完成地也是一件非常困难的事情。目前我国专利法还未规定有关签署宣誓书或诚信声明书的程序,专利权人只能在发明创造的完成过程中注重对发明创造研发过程中产生的相关信息的固化和保存。关于这一点可以参考美国以前的先发明制度的实际完成日的证明方法,该方法要求记录承载了发明构思的整个完成过程中所有信息的产生地,包括但不限于,发明创造立项地、研讨会议举办地、实验进行地、发明创造信息的产生地、信息的记录地/传递地等。知识产权,是人类智慧劳动成果的专有权利,也是社会财富的重要来源。保护知识产权就是保护创新,这其中也包括了对国际知识产权领域的统筹推进和维护知识产权领域的国家安全。为了保障专利权人的权益,同时也是出于保障国家安全和社会重大利益的目的,应当加强对专利保密制度的执行,为国家知识产权的总体建设做出贡献。