2024年6月11日,最高人民法院公布了一起专利行政二审判决书《杭州某公司、国家知识产权局行政二审行政判决书》,(2023)最高法知行终172号。

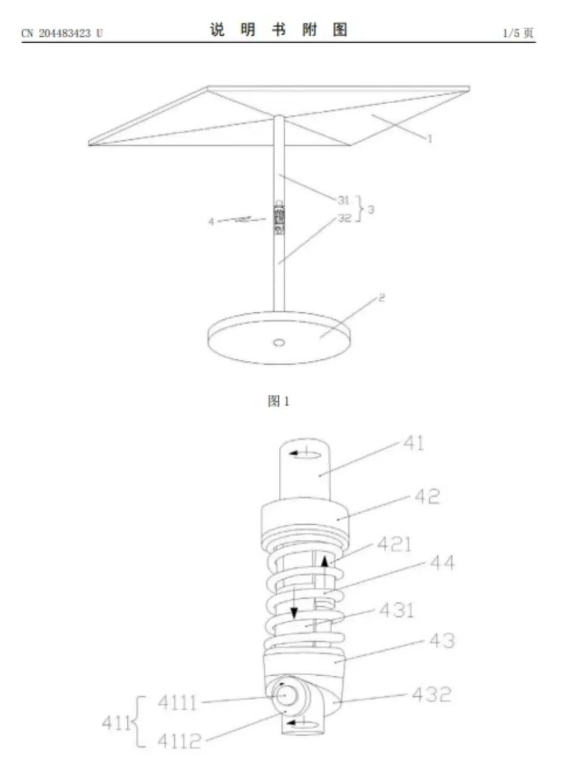

这起案件涉案专利是一个独立发明人的实用新型专利,主要涉及自动回复旋转桌椅,是一个很简单的结构类的小发明。

但是,围绕这件专利引发的行政和司法审理过程,却并不简单。

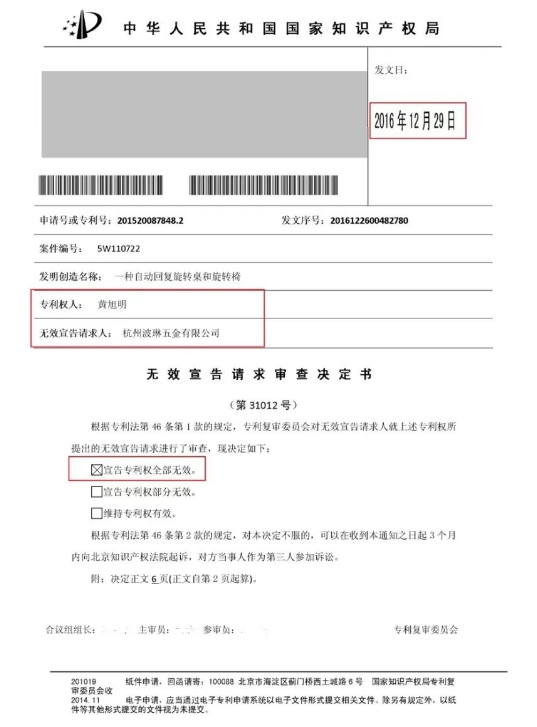

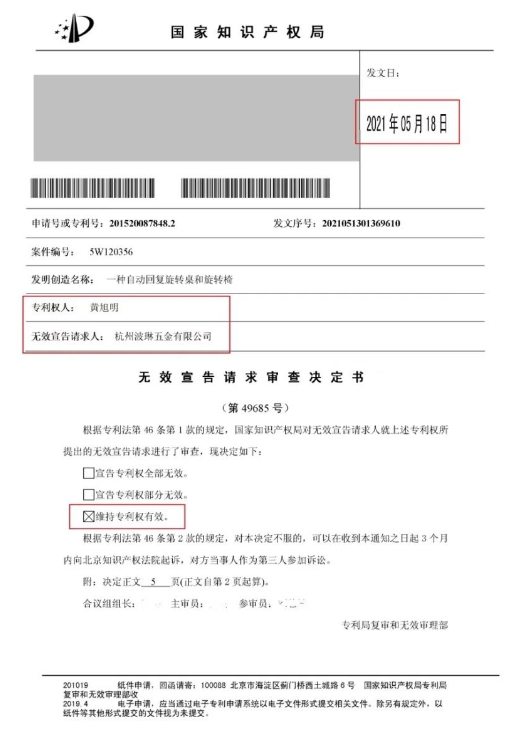

国家知识产权局在2016年和2021年先后两次做出无效决定,前一次(2016年)宣告全部无效,后一次(2021年)宣告维持有效。

仅从这一前一后两次不合乎常理的无效结果,就知道这件专利背后的故事必然不少。

的确,这件专利在2016年被国家知识产权局宣告全部无效之后,专利权人提起了行政诉讼。结果行政一审撤销了国家知识产权局的无效决定,关键点是改判了国家知识产权局对于该专利权利要求相对于现有技术区别技术特征部分,是否为公知常识的认定。

对于这一结果,无效请求人杭州这家公司又不服,于是上诉最高人民法院,行政二审维持了一审判决。杭州公司又继续提再审,还是被驳回。

最终,这件专利在国家知识产权局的第二次审理(2021年),获得了维持,其理由就是行政一审中给出的对公知常识的再认定。

对于这一结果,杭州公司又不服,于是再次提出行政诉讼。一审维持了国家知识产权局的裁决,于是该杭州公司再次向最高院提出上诉。

值得注意的是,在该杭州公司第二轮向北京知识产权法院及最高院提出行政诉讼时,在事实和理由部分,新增了对于独立发明人的专利是“非正常专利”的表述:

“事实和理由为:(一)本专利说明书的记载违反科学常识,黄旭明黄某系非正常专利申请人。1.黄旭明黄某名下拥有大量非正常申请专利,且均是抄袭国内外公开出版物,黄旭明黄某申请专利具有不正当性。2.本专利说明书的记载违反科学常识,导致相关程序对区别特征所起到的技术效果认定不一致。”

这是在双方第一轮无效及随后行政诉讼中没有出现过的新理由。

但是从第二轮行政诉讼的一审和二审公开的判决内容,却并没有涉及对于专利权人的专利是否属于非正常专利的描述和裁定,而是仅仅围绕双方一直争议的区别技术特征是否属于公知常识的裁定。

目前尚无法确认是公开的裁判文书版本中删除了与“非正常专利”上诉理由部分,还是本身就未就此进行评论。

实际上这是对的。

因为所谓的“非正常专利”仅仅是一个行政机关的认定,其和专利法本身之间是存在冲突和矛盾的,因此如果案件本身并不是与“非正常”行为引发的纠纷有关的,弱化处理或是无视,而将焦点放到专利核心的创造性认定上,反而是有利于制度健康发展的。

这其实也为更多的后来者,试图使用“非正常专利”为上诉理由,提供了一个鲜活的案例,就是除非证据确凿,否则仅凭怀疑而没有证据的情况下,仅凭一张嘴,恐怕别人取证证明清白就要跑断腿,这显然与专利法的立法本意已经相去甚远了。

这是本案中值得思考的第一个启示。

本案历经两轮的无效审理和行政上诉,两次的关键都是对区别技术特征是否属于公知常识的认定。

自从第一轮北京知识产权法院推翻国家知识产权局认定区别技术特征属于公知常识的裁决之后,一直到最后第二轮始终坚持杭州公司应该证明区别技术特征属于公知常识。

这体现了另外一个经常容易被忽视的启示:就是再小的发明,也有获得专利的权利。

这一点,在本案中体现的淋漓尽致。

本案涉及的技术并不复杂,就是一个旋转的桌子及其里面的旋转结构。

争议的区别技术特征就是两个:(1)所述滚轮的外圆周面上设有齿状凸起;(2)所述滚轮由塑料制成。

对于这一点,在国家知识产权局第一轮的无效决定中,认为是公知常识,因此宣告宣布无效。

但是北京知识产权法院在行政一审中认为:

“虽然用塑料树脂材料替换金属来增加摩擦力是能够想到的技术手段,但是在材料替换的基础上再进行结构改进是需要付出创造性劳动的。目前,没有证据表明本领域技术人员有动机采用本领域的公知手段对现有技术作出改进而得到本专利权利要求1。而且,上述区别特征(1)和(2)作为一个整体作用于本专利的自动回复旋转机构中,实现了降噪降速的效果。因此,本专利权利要求1及其从属权利要求2-5相对于证据1和公知常识的结合具备创造性。”

在此后的第一轮最高院二审和再审中,该杭州公司都未提供任何证据证明或者充分说明区别技术特征(1)(2)属于公知常识。因此认定具有创造性。

此后,在涉案专利第二轮的行政一审和二审中,对于该区别技术特征也都进行了非常详细的讨论,论证相关区别技术特征为何不能简单认为是公知常识。

从这一点来看,本案充分体现了在专利的创新性方面,对于独立发明人而言,并不会因为其发明点并不高,而随意以公知常识而将其无效掉。

因此,本案例是一个难得的值得推荐的在真正维护发明人和专利权人利益的点醒。

不仅将所谓的对于独立发明人专利的“非正常”指控置之不理,而且对发明人做出的哪怕是微小的贡献,也能从全面性上进行肯定和认定。

这或许才是专利制度,应有的样子。