苯嘧磺草胺(Saflufenacil)作为一款嘧啶二酮类(脲嘧啶)原卟啉原氧化酶(PPO)抑制剂除草剂,集灭生性、广谱性、高活性、作用快速、残效期长、低挥发性及环境友好等特性于一身,对抗性杂草防效显著,被誉为 “20 多年来开发最成功的新除草剂”,代表着阔叶杂草防除的新高度。其研发始于 20 世纪末,当时全球农业正面临杂草抗性危机与环保压力的双重挑战:传统除草剂因长期滥用导致抗性杂草肆虐,同时日益严苛的环保法规也迫切呼唤新型高效低毒产品的诞生。巴斯夫公司立足脲嘧啶类化合物结构创新,巧妙融合氟胺草酯的触杀活性与酰嘧磺隆的内吸特性,于 90 年代成功研发出该产品,并于 2009 年率先在南美上市,随后逐步进入全球主要农业市场,成为应对抗性杂草的重要突破。苯嘧磺草胺的作用机理清晰明确:通过分子模拟竞争结合 PPO 活性位点,阻断杂草叶绿素合成,引发活性氧积累并破坏细胞膜,最终导致杂草快速死亡。其产品特性尤为突出:除草速度仅次于百草枯,1-3 天即可显效;活性极高,亩用量仅需 1 克;与草甘膦复配能实现增效,且可减少 30%-50% 的用量;同时耐低温且兼具土壤封闭作用,对 100 多种阔叶杂草(包括抗性种群)防效显著,适用作物达 30 余种,涵盖农田、果园及非耕地等多种场景。在国内市场,苯嘧磺草胺已获多家企业登记,目前在有效期内的登记证件达 18 个(含 7 个原药登记),制剂类型包括可分散油悬浮剂等,广泛应用于大豆、玉米、小麦等作物田。2021 年该化合物专利到期后,国产化进程明显加速,复配制剂开发成为行业趋势。随着农业现代化进程的加快以及杂草抗性治理需求的持续升级,苯嘧磺草胺在特色作物种植、催枯市场中表现抢眼,其在绿色防控领域的应用潜力也将进一步释放。叠加环保政策的有力支撑,其市场规模有望持续扩大,进而成为推动我国除草剂产业升级的核心品种之一。

今年以来,我国已批准5 个苯嘧磺草胺原药登记。苯嘧磺草胺是一个非常值得关注的优秀除草剂产品,对苯嘧磺草胺原药登记感兴趣的企业可以多加关注。本文将从导读、产品简介、毒性及环境生物安全评价、作用机理与特点、登记情况、应用领域与市场前景和结论等多角度对苯嘧磺草胺农药产品进行详细概括的介绍,旨在为农药企业选择苯嘧磺草胺作为合适的原药产品登记提供参考依据。

在全球农业生产中,杂草始终是制约作物产量与质量的核心威胁。据联合国粮农组织(FAO)统计,全球每年因杂草导致的农作物减产达 10%-20%,部分地区甚至超 30%。20 世纪后半叶,化学除草剂的普及推动了规模化农业的跨越式发展,草甘膦、三嗪类、磺酰脲类等产品凭借高效除草能力主导市场,但长期单一使用也埋下了双重隐患:一方面,杂草抗性问题急剧恶化 —— 国际抗除草剂杂草调查数据显示,截至 20 世纪末,全球已发现超 500 种抗性杂草生物型,涉及 100 多种物种。例如北美大豆田的抗性长芒苋、澳大利亚麦田的抗性黑麦草,不仅导致除草效果锐减、用药成本翻倍,更加剧了土壤环境压力;另一方面,社会对环保与食品安全的关注度呈指数级增长,法规标准日益严苛。欧盟 2009 年《农药可持续使用指令》对农药半衰期、非靶标生物毒性提出严苛要求,美国环保署(EPA)也不断抬高登记门槛,传统高毒高残留除草剂(如有机氯类)逐渐被限制,研发新型高效、低毒环保的除草剂成为农业可持续发展的迫切需求。

在此背景下,全球农化企业加速创新,巴斯夫作为领军者,于上世纪 90 年代启动了新型除草剂研发。彼时科学家对脲嘧啶类化合物的除草活性已有深入认知,巴斯夫团队基于杜邦早期开发的脲嘧啶类除草剂除草定,结合氟胺草酯的触杀活性与酰嘧磺隆的内吸传导性,通过结构修饰与迭代优化,最终于 1999 年成功研发出具有 “双重遗传基因” 的苯嘧磺草胺(Saflufenacil)。为验证其性能,巴斯夫开展了系统性研究:室内生物测定精准绘制毒力曲线,明确浓度阈值与时间效应;田间试验覆盖全球多气候带(从美国玉米带到巴西大豆园,再到中国东北黑土地),累计数千次试验验证了其在复杂生态中的除草活性与作物安全性;环境评估则全面测试了对土壤微生物、水体降解及鸟类、蜜蜂等非靶标的影响。最终证实,这种含嘧啶二酮类(脲嘧啶)的原卟啉原氧化酶(PPO)抑制剂类除草剂,兼具灭生性、广谱性、高活性、作用快、残效期长、低挥发、环境友好等特性,对抗性杂草效果显著,被誉为 “20 多年来开发最成功的新除草剂”,代表了阔叶杂草防除的新水平。2009 年,苯嘧磺草胺率先在南美尼加拉瓜、智利、阿根廷登记,同年进入巴西市场;2010 年登陆美国与中国,商品名包括 Sharpen、Heat 等,迅速成为解决抗性杂草的核心方案。其适用作物达 30 多种(大豆、玉米、谷物、甘蔗、果蔬等),可防除 100 多种阔叶杂草,上市 4 年便成为销售额过亿美元的产品(2014 年达 1.63 亿美元),巴斯夫曾预计其年峰值销售额可达 3 亿欧元。

随着 2021 年化合物专利到期(中国专利于 2021 年 4 月 29 日到期),苯嘧磺草胺进入后专利时代,全球多家农化企业加速布局,推动其市场进一步扩张;其已在加拿大、澳大利亚等数十个国家完成登记,应用领域持续多元化。在我国,苯嘧磺草胺的价值尤为突出。草甘膦作为使用 40 余年的老产品,阔叶杂草抗性问题逐年加剧,而苯嘧磺草胺凭借 “快”(除草速度仅次于百草枯)与 “高活性”(1g 即可防除 1 亩地杂草)的特性,成为草甘膦复配配方的核心成分,是防治抗草甘膦杂草的重要工具,有效破解了抗性难题。如今,苯嘧磺草胺已成为全球农业应对杂草挑战、推动绿色可持续发展的关键力量。

中文名称:苯嘧磺草胺

英文名称:Saflufenacil

产品类型:除草剂/灭生性除草剂/禾本科作物阔叶草除草剂/含嘧啶二酮类(脲嘧啶)的原卟啉原氧化酶(PPO)抑制剂类除草剂

CAS登录号:372137–35–4

化学名称:N′-{2-氯-5-[3,6-二氢-3-甲基-2,6-二氧-4-(三氟甲基)嘧啶-1(2H)-基]-4-氟苯甲酰基}-N-异丙基-N-甲基磺酰胺

分子式:C17H17ClF4N4O5S

相对分子质量:500.852

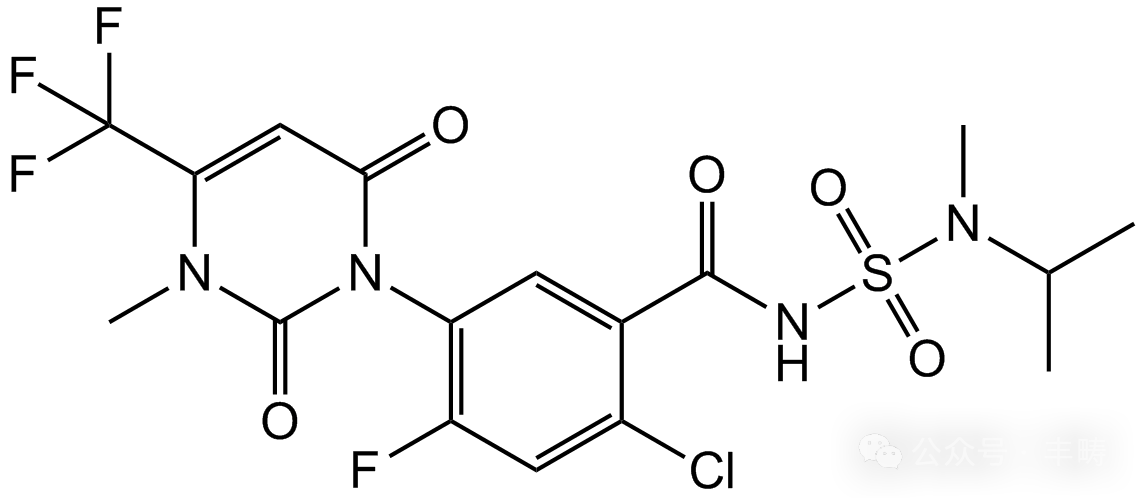

结构式:苯嘧磺草胺的结构由多个关键化学基团巧妙组合而成,嘧啶二酮基赋予其对杂草特定酶的亲和性,磺酰脲基则在调节分子活性与作用靶向性方面发挥关键作用。这种独特的结构设计是其具备卓越除草活性与选择性的化学基础,使其能够精准地干扰杂草的生理生化过程,而对农作物相对安全。

理化性质:苯嘧磺草胺原药外观呈白色至类白色结晶粉末状,工业品纯度>95%。其熔点在189.9-193.4℃之间,该熔点范围保证了其在常温环境下的稳定性;蒸气压为4.5×10⁻¹²mPa(20℃),低蒸气压意味着其挥发损失极小,有利于在田间的持久作用;正辛醇水分配系数Kow logP=2.6,亨利常数Henry1.07×10⁻15 Pa·m³/mol(20℃),pH= 4.426 (20℃) ,相对密度1.595(20℃)。溶解度方面,苯嘧磺草胺在水中溶解度极低且受pH值影响显著:pH值为4时0.0014g/100mL,pH值为5时0.0025g/100mL,pH值为7时0.21g/100mL(20℃)。在其他溶剂中的溶解度(g/100mL,20°C):乙腈19.4、二氯甲烷24.4、丙酮27.5、乙酸乙酯6.55、四氢呋喃36.2、丁内酯35.0、甲醇2.98、异丙醇0.25、甲苯0.23、橄榄油0.01、正辛醇<0.01、正己烷<0.005。紫外可见吸收波长271.8(pH值1.12)、271.4(pH值6.94)、309.4(pH值11.69)。苯嘧磺草胺在室温下能稳定存在,金属或金属离子存在的情况下在室温或升高温度也稳定。可稳定存在于酸性溶液中,在碱性条件下DT50 4-6 d,pKa4.41。这些理化性质决定了其在实际应用中的剂型选择和使用方式。例如,由于其在水中溶解度低,在制备水剂等剂型时需要特殊的助剂来保证其均匀分散;而在有机溶剂中的不同溶解度,则影响着其在乳油等剂型中的配方设计。

毒性:苯嘧磺草胺具有优异的毒理学特性,属于低毒类农药。根据急性毒性试验数据:大鼠急性经口LD₅₀>2000 mg/kg,大鼠急性经皮LD₅₀>2000 mg/kg,大鼠急性吸入LC₅₀(4h)>5.3 mg/L;对兔眼睛、皮肤没有刺激性,对豚鼠皮肤无致敏性。亚慢性毒性研究表明,小鼠NOAEL(18个月)为4.6 mg/(kg·d),ADI值为0.046 mg/kg。

环境生物安全:苯嘧磺草胺对非靶标生物的影响较小,对鸟类急性经口LD₅₀>2000 mg/kg,鹌鹑急性经口LD₅₀(14 d)>2 000 mg/kg b.w.,鹌鹑饲喂LC50(8 d)>5000 mg/kg;对鱼类LC50(96 h)>98 mg/L,水蚤LC50(48 h)>100 mg/L,羊角月牙藻EC500.041 mg/L,摇蚊属昆虫EC50(28 d)>7.7 mg/kg干沉积物(dry sediment),蜜蜂接触急性毒性LD50为100 μg/只,蚯蚓急性毒性EC50(14 d)>1 000 mg/kg土壤,对有益生物梨盲走螨LR50为647 g/hm2。这些数据表明苯嘧磺草胺对环境友好,生态安全性较高。在环境中的行为表现为低残留特性,其在土壤中的降解受多种因素影响。即在田间条件下,苯嘧磺草胺通过微生物降解和化学水解为主要代谢途径。大鼠口服以后,在96 h会完全排泄出体外。植物在非敏感植物可快速代谢。主要的代谢途径是侧链磺酰胺的N-脱烷基化和脲环的水解。土壤/环境DT50(有氧,4种土壤,25°C) 15 d,pH<7可稳定存在,DT50 5 d(pH值9,25°C),土壤中的光降解DT50 29 d,Koc 9-56(6种土壤)。

总之,苯嘧磺草胺整体表现低毒低残留安全。其对哺乳动物毒性较低,在正常使用情况下对人类健康风险较小;对陆生生物包括鸟类、蜜蜂等毒性较低,有利于保护生态系统的生物多样性。在环境行为方面,苯嘧磺草胺具有较好的降解性、较弱的迁移性和较低的生物富集性,在环境中不易残留和积累,整体环境生物安全性表现良好。在实际应用中,苯嘧磺草胺对水生生物如虾、蟹的安全性也较高。然而,使用时仍需注意避免药剂飘移到敏感作物上,如甜菜、油菜、向日葵等对这些药剂敏感的作物。

(一)作用机理

——独特的作用机制:靶向抑制杂草生理过程

叶绿素的生物合成是植物维持光合作用的核心生理过程,这一过程极为复杂且高度有序,涉及一系列酶促反应与代谢途径。其中,原卟啉原氧化酶(PPO)作为一种镶嵌于叶绿体类囊体膜上的关键膜蛋白,在叶绿素合成通路中占据核心地位,它专门催化原卟啉原IX转化为原卟啉IX这一关键步骤,而原卟啉IX后续会经过一系列反应最终形成叶绿素。苯嘧磺草胺属于嘧啶二酮类(脲嘧啶)的原卟啉原氧化酶(PPO)抑制剂除草剂,被国际除草剂抗性行动委员会(HRAC)明确归类为第14组。其作用机理正是基于对这一关键生理过程的精准干扰,核心在于精妙的分子模拟原理:苯嘧磺草胺分子在结构上与原卟啉原IX高度相似,能够精准竞争并占据PPO的活性结合位点。一旦结合,PPO的催化活性便被迅速抑制,导致原卟啉原IX无法顺利转化为原卟啉IX,进而在细胞内大量积累。由于过量积累的原卟啉原IX具有较强的膜穿透性,会从叶绿体扩散至细胞质中。在细胞质的有氧环境下,这些原卟啉原IX会自发氧化转化为原卟啉X。原卟啉X是一种光敏性极强的物质,在光照条件下能吸收光子能量跃迁至激发态,随后通过能量传递将周围氧气分子激活为单线态氧等活性氧物种(ROS)。这些活性氧物种化学活性极高,会迅速攻击细胞膜上的不饱和脂肪酸、蛋白质等生物大分子,引发脂质过氧化反应与蛋白质氧化修饰,导致细胞膜结构与功能严重破坏。最终,细胞内离子平衡失调、物质运输受阻,内容物大量外流,叶绿体色素结构被破坏,叶片迅速失水、白化,杂草植株因生理功能全面紊乱而死亡。这种作用机制直接靶向杂草的基础代谢过程,从根源上阻断其正常生长。

——相较于传统除草剂的显著优势:抗性治理与环境友好双突破

与草甘膦、三嗪类、磺酰脲类等传统除草剂相比,苯嘧磺草胺展现出多维度的显著优势。在抗性治理方面,传统除草剂因长期单一使用,全球已出现超500种抗性杂草生物型,而苯嘧磺草胺凭借全新的PPO抑制作用机制,对这些抗性杂草仍保持高效防除能力,有效填补了传统产品失效的市场空白。在作用速度上,其除草速效性仅次于百草枯,施药后1-3天即可观察到杂草明显中毒症状,显著快于草甘膦等内吸传导型除草剂。此外,苯嘧磺草胺活性极高,亩用量仅需1g即可达到理想除草效果,远低于传统产品,且与草甘膦等复配时具有协同增效作用,可减少30- 50% 的草甘膦用量。在环境友好性方面,传统高毒除草剂因对非靶标生物毒性高、环境残留久而受限,苯嘧磺草胺则属于低毒级别,对鸟类、蜜蜂、家蚕等生物安全性良好,在土壤和水体中降解迅速,不易造成生态积累,更符合现代农业对绿色农药的严格要求。

国内:苯嘧磺草胺在我国申请的专利号为CN1171875,专利已于2021年4月29日到期。根据查询中国农药信息网的结果,截至目前,在登记有效期内,我国仅登记了7个苯嘧磺草胺原药,3个单剂制剂,8个混配制剂。其中,原药分别是巴斯夫欧洲公司的97.4%苯嘧磺草胺原药、江苏富鼎化学有限公司的95%苯嘧磺草胺原药、江苏中旗科技股份有限公司的97%苯嘧磺草胺原药、内蒙古中高化工有限公司的97%苯嘧磺草胺原药、内蒙古世杰化工有限公司的95%苯嘧磺草胺原药、甘肃华实农业科技有限公司的97.4%苯嘧磺草胺原药、潍坊中农联合化工有限公司的95%苯嘧磺草胺原药。

国外:苯嘧磺草胺2009年首次在南美国家尼加拉瓜、智利和阿根廷获得登记,2010年进入美国和加拿大市场,2013年进入巴西市场。目前已在全球超过50个国家和地区获得登记,初始登记应用范围涵盖玉米、大豆、柑橘园等30余种重要作物的杂草防治领域,广泛应用于不同气候条件、不同作物种植模式下的杂草防治工作。此后,其在全球范围内的登记进程持续推进,应用范围不断拓展。巴斯夫为苯嘧磺草胺开发了多种制剂产品,既有单剂也有与精二甲吩草胺和咪唑乙烟酸等活性成分的复配产品;如阿根廷市场推出Zidua 除草剂(砜吡草唑+苯嘧磺草胺),通过复配技术进一步丰富了苯嘧磺草胺在当地的应用场景,提升了对复杂杂草群落的防除效果。在澳大利亚市场推出新款多功能除草剂Voraxor(三氟草嗪(trifludimoxazin) + 苯嘧磺草胺),为当地农业生产提供了更高效、多元的杂草解决方案;同年,在加拿大市场推出播种前除草剂Smoulder™(苯嘧磺草胺+甲磺隆)的登记,满足了加拿大农业种植中对播前杂草防控的特定需求。巴斯夫还与孟山都(现拜耳)达成协议,在加拿大西部将苯嘧磺草胺与RoundupTransorb HC(草甘膦)桶混使用,以应对抗性杂草问题。

(一)应用领域

苯嘧磺草胺凭借灵活多元的使用方法,在农业生产与非耕地管理中展现出广泛的应用适配性。其杀草谱覆盖范围极广,可高效防除100多种阔叶杂草,尤其对已对草甘膦、ALS 抑制剂(如磺酰脲类)及三嗪类除草剂产生抗性的杂草种群具有显著防效。这种跨抗性类型的广谱防除能力,使其成为全球杂草抗性治理体系中的核心工具,为破解长期单一用药导致的抗性难题提供了关键解决方案。

——种植前或播后苗前处理。可用于小粒种子的禾谷类、豆科作物、玉米、高粱、大豆和棉花等作物上,防除已出苗的杂草。

——苗后处理。冬小麦田 3 叶后到拔节期防除阔叶杂草,即使使用很少的量(有效成分用药量2克/亩)也能达到极佳的防除效果(接近100%)。 l行间定向喷雾:可用于柑橘、坚果、梨果和核果等果园,防除已出苗的杂草。

——灭生性除草。用于休闲地和非耕地等区域。非耕地包括公路、铁路沿线,机场、工厂厂区,仓库周边,荒山荒坡等区域,苯嘧磺草胺由于具有高效、快速、持效期较长的特点,在非耕地除草中得到广泛应用,可采用茎叶喷雾的方式施药,能迅速杀死各种杂草,包括一些恶性杂草如小飞蓬、牛筋草等。其土壤封闭作用还能抑制杂草的再次萌发,减少重复施药的次数。与传统的非耕地除草剂如草甘膦相比,苯嘧磺草胺除草速度更快,对 resistant 杂草的防效更好,且对土壤和环境的影响较小。

——采收前脱叶剂。在向日葵、大豆、棉花等作物生理成熟后,可作为脱叶剂或枯叶剂使用,便于机械化采收和提高产品质量。

——复配应用。苯嘧磺草胺可与多种作用机制的除草剂复配,以扩大杀草谱、提高除草效果和延缓抗性发展。如,与草甘膦复配:可替代苯氧类除草剂2,4-D和磺酰脲类除草剂与草甘膦复配,降低防治顽固性杂草对草甘膦的使用量。复配后速效性较好,持效期较长,对未出土的杂草有一定封闭作用。与精二甲吩草胺复配:Verdict复配制剂已在美国获得登记,用于大豆田除草。与咪唑乙烟酸复配:三元复配除草剂Zidua PRO(41.32%苯嘧磺草胺•砜吡草唑•咪唑乙烟酸悬浮剂)融合了3种不同作用机制,用来解决杂草抗性问题。与其他除草剂复配:还可与精异丙甲草胺、甲基二磺隆、炔草酯、氟噻草胺、噁唑酰草胺、氰氟草酯等复配使用。

【在此做个小提醒】:

2022年农业农村部作出了关于含草甘膦或草铵膦等灭生性除草剂的混配制剂登记的规定。

鉴于目前申请用于非耕地的灭生性除草剂与用于农田的选择性除草剂混配的制剂较多,实际使用中存在飘移、误用、超剂量使用等风险,农药登记评审委员会建议,不再同意灭生性除草剂与农田用选择性除草剂的混配制剂的登记试验备案。同时,建议对灭生性除草剂的标签标注内容进行规范,禁止在田间道路、田埂、果树行间、休耕地、林场林地等农林业区域使用,防止喷雾漂移对周边作物造成药害。

不批准草甘膦等灭生性除草剂与农田用选择性除草剂的混配制剂,除2022年10月26日前完成了备案。因此,已登记的灭生性和选择性混配的除草剂产品是在2022年10月26日前完成了备案。

(二)市场前景

——抗性杂草管理需求增长。随着全球范围内除草剂抗性问题日益严重,特别是草甘膦抗性杂草的蔓延,农户迫切需要新型作用机制的除草剂。苯嘧磺草胺作为PPO抑制剂,对抗草甘膦和ALS抑制剂的杂草有良好防效,成为抗性治理策略中的重要组成部分。

——用药量减少趋势。在全球倡导农药减量的大背景下,苯嘧磺草胺高效、低用药量的特点符合现代农业发展的需求。其极低的施用剂量(低至1-2克有效成分/亩)不仅降低了使用成本,也减少了对环境的影响,符合可持续发展理念。 l作物种植结构调整:随着全球大豆、玉米、棉花等经济作物种植面积的扩大,对高效除草剂的需求不断增加。苯嘧磺草胺在这些作物上的广泛应用前景推动了市场增长。

——专利到期与成本下降。2021年苯嘧磺草胺专利到期后,多家企业进入市场竞争,原药和制剂价格有望下降,进一步促进市场普及率提高。

——剂型多样化与复配创新。苯嘧磺草胺与其他除草剂的复配产品具有协同增效作用,能够扩大杀草谱、提高除草效果、延缓杂草抗性的产生。随着企业对苯嘧磺草胺开发的深入,将出现更多剂型和复配方案。如水分散粒剂、可分散油悬浮剂、悬浮剂等剂型,以及与草甘膦、精二甲吩草胺、咪唑乙烟酸等多种作用机制除草剂的复配产品,以满足不同场景的除草需求。

——应用技术优化。未来苯嘧磺草胺将更加注重精准农业技术的应用,例如通过无人机喷洒等技术实现精准施药,提高药效的同时减少农药用量。此外,通过添加专用助剂(如甲酯化植物油)来提高药效和耐雨水冲刷能力。

——应用领域不断拓展。除了现有的农田、果园、非耕地等应用领域,苯嘧磺草胺在一些特色作物种植(如中药材、花卉等)、草坪管理、林业除草等领域的应用潜力也将逐渐显现。通过进一步的试验和登记,其应用范围将不断扩大,为市场增长提供新的动力。 l环境友好型发展:随着对农药残留和生态安全的关注日益增加,苯嘧磺草胺将朝着低毒、低残留的方向发展,减少对生态系统的影响。环境行为特性的改善将进一步增强其市场竞争力。

——区域市场扩张。在保持欧美等传统市场增长的同时,苯嘧磺草胺在亚洲、拉丁美洲等新兴市场的份额将不断扩大。中国作为全球最大的农药市场之一,随着国内企业的布局和生产成本下降,苯嘧磺草胺的应用规模将有显著增长。

苯嘧磺草胺由巴斯夫开发的含嘧啶二酮类(脲嘧啶)的原卟啉原氧化酶(PPO)抑制剂类除草剂,其诞生与发展始终紧扣全球农业对杂草治理的需求升级。20 世纪末,传统除草剂长期滥用导致抗性杂草泛滥,叠加环保法规日益严苛,亟需新型高效低毒产品。巴斯夫基于脲嘧啶类化合物结构创新,融合氟胺草酯的触杀活性与酰嘧磺隆的内吸特性,于 90 年代成功研发该产品,并于 2009 年率先在南美上市,随后逐步进入全球主要农业市场,被誉为“20 多年来开发最成功的新除草剂”。

作为原卟啉原氧化酶(PPO)抑制剂,苯嘧磺草胺通过分子模拟竞争结合 PPO 活性位点,阻断杂草叶绿素合成,引发活性氧积累破坏细胞膜,最终导致杂草快速死亡。其核心特性显著:除草速度快(1-3 天显效,仅次于百草枯)、活性高(亩用量仅 1 克)、除草谱广(可防除 100 多种阔叶杂草,包括对草甘膦、三嗪类、ALS 抑制剂类产生抗性的种群);兼具耐低温、土壤封闭活性,与草甘膦等药剂复配可增效 30%-50%,还能与咪唑乙烟酸等组成复配产品实现 “禾阔双除”;适用作物达 30 余种,涵盖农田、果园及非耕地,且单位用量低于百草枯、敌草快,性价比优势突出。

从市场表现看,苯嘧磺草胺自 2009 年上市后全球销售额快速增长,2015 年突破 2 亿美元,2021 年达 2.53 亿美元。2021 年其化合物专利到期,标志着进入后专利时代:技术壁垒降低推动全球企业加速布局,市场竞争格局重塑,产品价格趋于合理,应用范围进一步扩张。中国市场正处于快速成长期,2021 年专利到期后国产化进程加速,已有多家企业完成登记,制剂类型涵盖 10% 悬浮剂、70% 水分散粒剂及 33% 与精异丙甲草胺的复配可分散油悬浮剂等;随着国内企业生产能力提升,成本下降有望推动价格降低,进一步提高市场接受度,预计到 2030 年仍将保持较高年均复合增长率。

凭借独特优势,苯嘧磺草胺在杂草治理中价值凸显,既能应对草甘膦抗性严重区域的杂草问题,作为抗性治理核心工具;又因兼具催枯作用,在催枯市场增长潜力可观,其杂草防效与作物选择性在现有 PPO 类产品中表现突出。不过,其发展也面临挑战,市场竞争加剧、杂草抗性可能演变、环保要求持续提高(需关注环境行为特性以减少生态影响)。针对未来发展,行业需聚焦三大方向:一是企业加快原药与制剂登记,重点开发单剂及复配产品,抓住国产化机遇;二是强化应用技术研究,明确适用作物、使用时期与剂量,制定后茬作物安全使用指南,避免药害风险;三是通过剂型优化与技术创新提升环境兼容性,推动可持续发展。

综上所述,苯嘧磺草胺凭借高效、广谱、低毒、作用机制独特等优势,在全球及我国农药市场前景广阔。随着技术升级与市场拓展,其将在杂草抗性治理、农业绿色发展中发挥更重要作用,也将在催枯市场大放异彩,为全球农业可持续发展提供有力支撑。