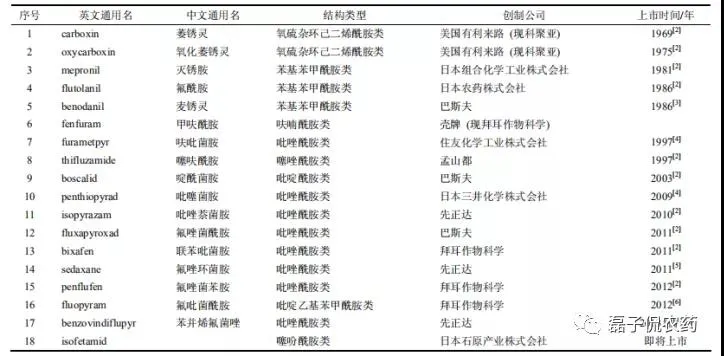

早在1969年,SDHI类杀菌剂中的萎锈灵上市。其发现早于20世纪70年代开发的三唑类杀菌剂,更早于90年代开发的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。但直到2009年,琥珀酸脱氢酶抑制剂方自成体系,国际杀菌剂抗性行动委员会(FRAC)在这一年根据作用机理给这类产品单独归类。SDHI类杀菌剂是继甲氧基丙烯酸酯类和三唑类杀菌剂的第三大杀菌剂种类。

近年来随着传统三唑类杀菌剂和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂长期使用造成的抗药性问题,以及跨国公司对SDHI类杀菌剂的不断开发,迄今进入市场或正在开发的品种已有18个。

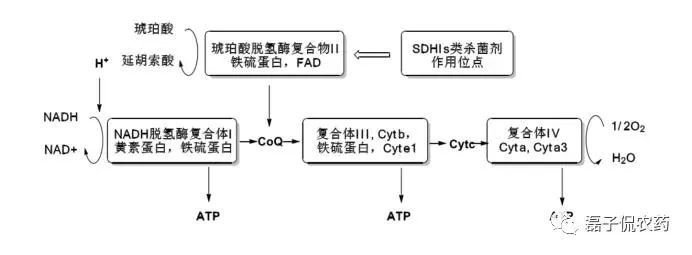

SDHI类杀菌剂作用于病原菌线粒体呼吸电子传递链上的复合体Ⅱ[也即琥珀酸脱氢酶(succinate dehydrogenase,SDH)或琥珀酸泛醌还原酶 (succinate ubiquinonereductase,SQR)。从复合体Ⅰ至复合体Ⅲ的中间有1个三羧酸循环,琥珀酸脱氢酶是三羧酸循环的功能部分,与线粒体电子传递链相连,催化从琥珀酸(succinate)氧化到延胡索酸(fumarate)和从泛醌(ubiquinone,即辅酶Q)还原到泛醇(ubiquinol)的偶联反应;SDHI类杀菌剂通过干扰呼吸电子传递链上复合体Ⅱ来抑制线粒体的功能,阻止其产生能量,抑制病原菌生长,最终导致其死亡。

琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂即是通过作用于蛋白复合体II(琥珀酸脱氢酶)影响病原菌的呼吸链电子传递系统,阻碍其能量代谢,从而抑制病原菌的生长、导致其死亡,以达到防治病害的目的。

线粒体的电子传递链

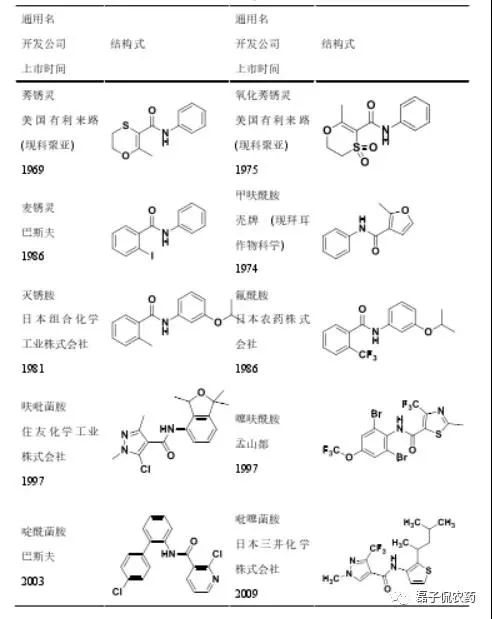

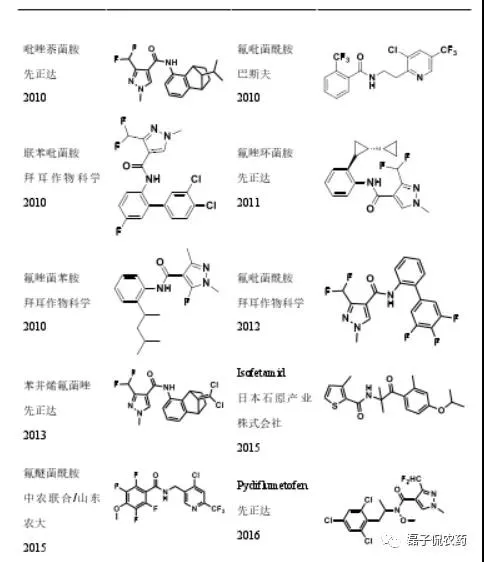

从SDHI杀菌剂分子结构可以看出具有的共同特征是:含有酰胺键;酰基端连有芳环及或氢键受体;氨基端连有芳环。酰胺键中的氧可通过氢键与SDHI酶中泛醌的结合位点相互作用;氨基端的芳环通过疏水作用及π-π相互作用与Q点结合,近几年上市的含吡唑杂环的抑制剂,在吡唑环与SDHI的Q位点产生作用的同时又会产生氢键作用,从而增加了与结合位点的亲合性。这种相似的三维结构特征也说明他们在SDHI上有可能有相同的结合位点。近年来,由于这一独特的作用机制,以及这类抑制剂具有低毒,高活性,结构多变等特点。

部分SDHI杀菌剂的结构式

SDHI类杀菌剂有以下特征:(1)这些抑制剂都存在芳香环或者杂环结构,其次杂环中又数含吡唑环的品种最多;(2)都含有酰胺结构;(3)多数品种均含有氟元素。

由于作用位点单一,FRAC将SDHI类杀菌剂归类为中等至高抗性风险药剂,其在市场推广过程中需要注意其抗性的产生。减缓抗性产生可以合理与其他类别的杀菌剂复配,以及轮换使用。