叶菌唑(Metconazole)于1986年首次合成成功,由壳牌和日本吴羽于1993年上市的一种新型、广谱内吸性三唑类杀菌剂,主要用于麦类赤霉病和叶绣病、玉米锈病、大豆锈病、油菜籽菌核病等的防治,且活性高、用量极低。在欧洲、北美和南美等多个国家/地区作为麦类、玉米、油菜籽和大豆等作物杀菌剂被广泛使用。

叶菌唑属于三唑类杀菌剂,是一种麦焦甾醇生物合成中C-14脱甲基化酶抑制剂。主要通过抑制麦焦甾醇生物合成,破坏真菌细胞膜透性和膜结构,抑制孢子的形成和菌丝生长。叶菌唑的两种异构体都有杀菌活性,顺式结构抗菌活性高于反式结构。叶菌唑具有高内在活性,可以通过叶片进入植物组织深层,杀灭深层组织中的真菌。叶菌唑防治谱广,主要通过叶面喷洒,防治麦类赤霉病和叶锈病、玉米锈病、大豆锈病、油菜籽菌核病等。此外叶菌唑具有生长调节作用,同时也可以达到使油菜籽增产的效果。叶菌唑对非靶标生物低毒,用量低而杀菌活性高,环境前景佳。

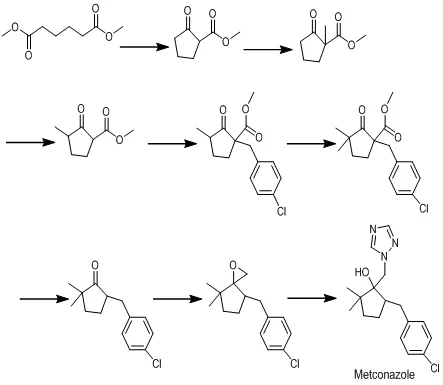

以己二酸二乙酯为起始原料,通过迪克曼缩合制备2-氧代环戊烷羧酸甲酯,再与溴甲烷进行甲基化反应,再在甲醇钠体系进行异构化反应,得中间体2-甲基-5-乙氧羰基环戊酮,然后与对氯氯苄加成得中间体2-甲基-5-(4-氯苄基)-5-乙氧羰基环戊酮,与溴甲烷进行二甲基化反应,在酸性条件下进行脱羧得关键中间体2,2-二甲基-5-(4-氯苄基)环戊酮,环氧化后得环氧化产物4,4-二甲基-7-(4-氨苄基)-1-氧代-螺[2,4]庚烷,最后与三氨唑钠盐反应得叶菌唑。

该方法合成叶菌唑,原料来源广泛,成本低,工艺过程简单,易控制,适合工业化生产。低毒高效:叶菌唑对非靶标生物低毒,用量低而杀菌活性高,对蜜蜂、蚯蚓无毒,环境前景佳。适宜作物:小麦、大麦、燕麦、黑麦、黑小麦等作物。

对作物安全:叶菌唑是一种新型、广谱内吸性杀菌剂,主要用于防治小麦壳针孢、穗镰刀菌、叶锈病、条锈病、颖枯病,大麦矮形锈病、喙孢属,黑麦喙孢属、叶锈病,燕麦冠锈病,小黑麦(小麦与黑麦杂交)叶锈病、壳针孢。对壳针孢属和锈病活性优异。兼具优良的保护及治疗作用。对小麦的颖枯病特别有效,预防、治疗效果俱佳。叶菌唑对非靶标生物低毒,用量低而杀菌活性高,环境前景佳。2007年,叶菌唑在欧盟和美国获得登记,同年叶菌唑在巴西上市;

2017年6月14日,巴西禁止将叶菌唑用于大豆锈病防治;

2019年1月在我国正式获批登记,而截止2021年8月份,只有安道麦辉丰(江苏)有限公司获得1个原药和2个制剂的农药登记证。目前叶菌唑已过专利保护期。其中叶菌唑与氟嘧菌酯、啶氧菌酯、苯氧菌胺复配;叶菌唑与肟菌酯复配;叶菌唑与克菌丹、福美双、咪鲜胺的复配;叶菌唑和喹啉铜;叶菌唑和氯啶菌酯;叶菌唑和氟吡菌胺,叶菌唑与烯酰吗啉等已经获得专利登记,但是其复配空间还有很多机会可以去尝试。

巴斯夫小麦赤霉病新产品Sphaerex(18.1%丙硫菌唑+10.91%叶菌唑乳油)也将于2022年上市。

活性成分叶菌唑的登记具有一定风险,主要因为叶菌唑具有一定的内分泌毒性。但总体风险较小,并且风险可控。

叶菌唑是一种广谱内吸性杀菌剂,自1993年上市以来,广泛应用于麦类、玉米、油菜籽、草坪等作物,无毒害事件发生和无抗性的产生,且与其它脱甲基抑制剂也无交互抗性现象产生。

2005年,巴斯夫收购了该产品。虽然初期受到甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的阻碍,市场占有率低,但从2009年起,叶菌唑的使用逐步上升,全球销售额也逐年递增。2014年的全球销售额为1.85亿美元,使用范围覆盖谷类和杏仁等作物出口市场只有欧洲,东欧有很少一些分布,贸易公司可以尝试。如果做贸易,那么优选的国家是俄罗斯、土耳其,布局东欧市场。这个产品印度代工很发达(如Rallis和Punjab Chemical),而核心中间体二甲基环戊酮得从中国采购,所以这个产品如果有资源,可以去做中间体代工对接,比原药风险低且还不用考虑登记问题。

目前已成功发展为巴斯夫杀菌剂中的大型品种,市场前景广阔。国际主要供应商有BASF、Clayton、Kureha Corp。中国目前只有安道麦辉丰(江苏)有限公司获得农药登记证,因此叶菌唑在国内发展空间巨大,值得企业重点关注和开发!