近日,南京农业大学王源超教授团队联合盖钧镒院士团队在《PNAS》期刊,发表了题为“Metabolomics navigates natural variation in pathogen-induced secondary metabolism across soybean cultivar populations”的研究论文。该研究揭示了病原侵染诱导的不同化合物间的功能差异,证明了Coumestrol作为大豆中一种新型植保素,对多种农作物病原菌具有广谱抗性。

大豆是我国重要的经济作物,广泛应用于食用、饲用和工业等多个领域,是保障国家粮食安全和推动农业经济发展的重要战略资源。然而,大豆生产过程中,由多种病原菌引起的大豆根腐病,特别是其中的一类农作物病害——大豆疫霉(Phytophthora sojae),严重威胁着大豆的粮食安全。王源超教授团队已在基因和蛋白分子层面对大豆与大豆疫霉的互作机制进行了深入研究并取得系列进展,但关于代谢物在大豆防御反应中的作用仍存在两个关键科学问题:第一,代谢物如何响应并介导大豆对病原菌的防御机制;第二,除已知的大豆紫檀素外,大豆中是否还存在其他未被发现的重要植保素类物质。

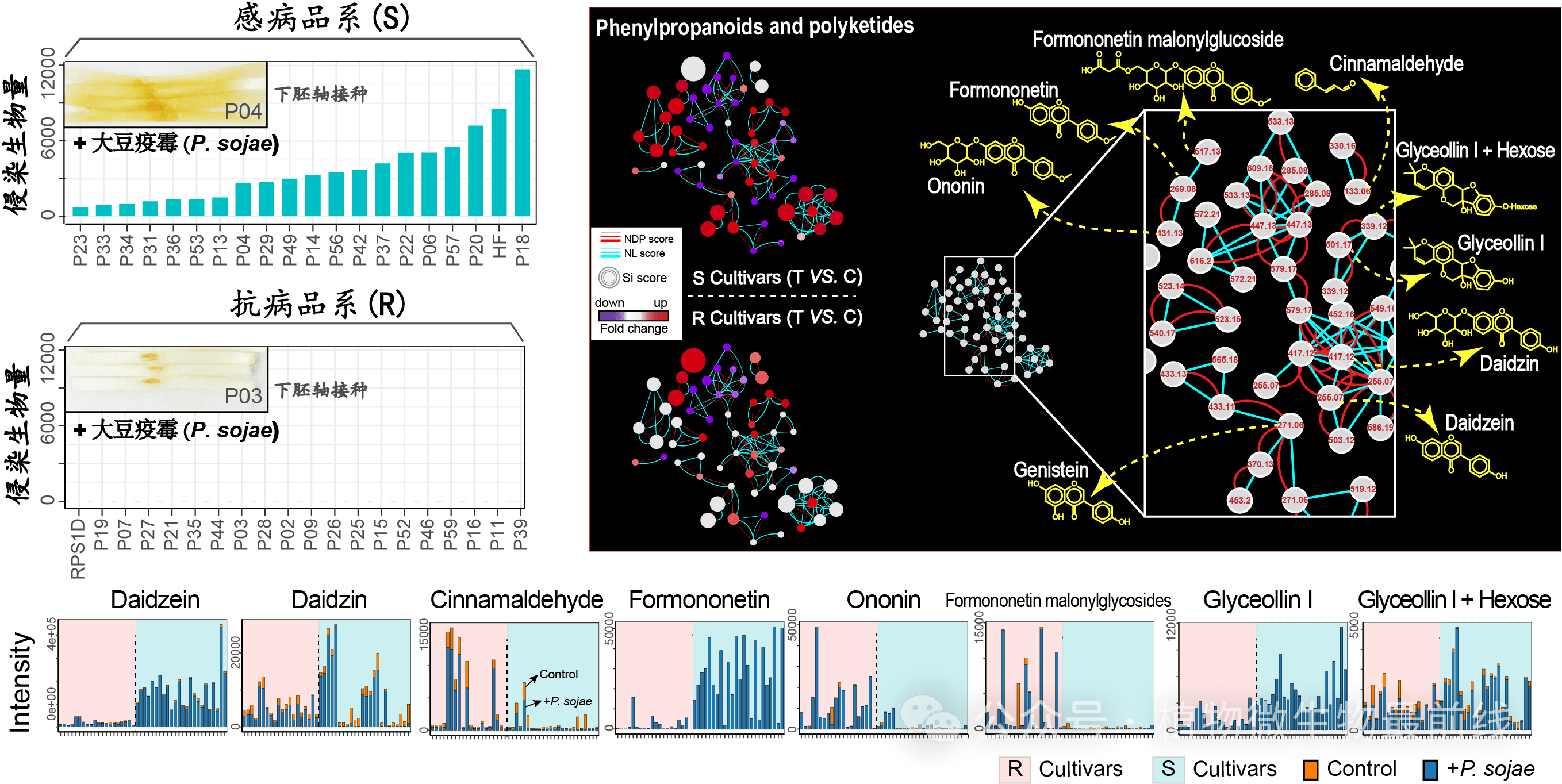

研究团队以多种大豆抗感种质与大豆疫霉互作为研究系统,采用基于代谢组学的分析策略结合天然产物化学对目标化合物进行结构解析,对参与大豆-大豆疫霉互作的关键代谢物进行了高通量鉴定。对比发现,在大豆疫霉侵染后,关键功能代谢物的积累在感病(S)和抗病(R)大豆品种(品系)中具有显著差异,且功能各异。

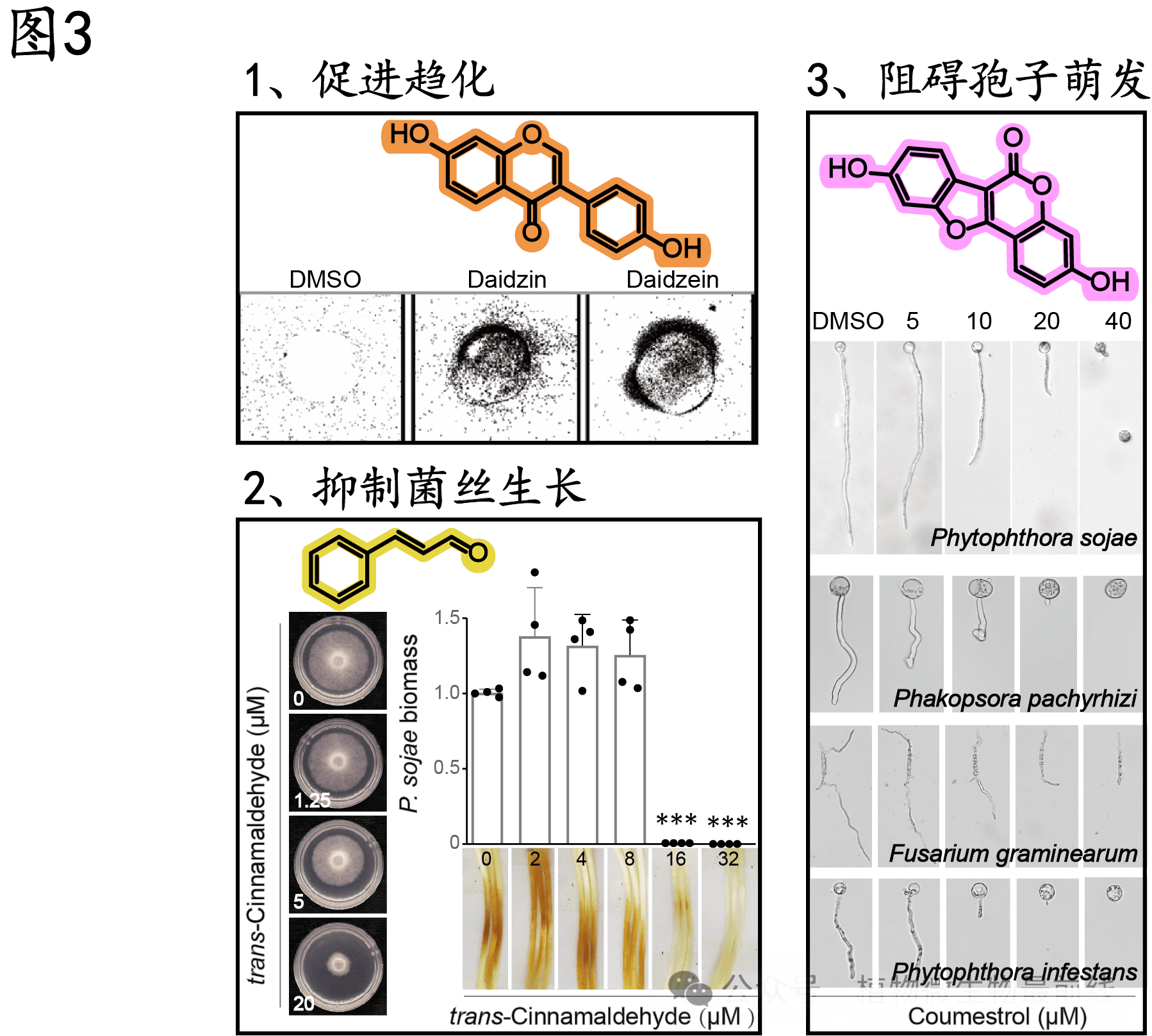

例如,大豆苷元(Daidzein)及其糖苷大豆苷(Daidzin)主要在感病大豆品种(品系)中高度积累,体外实验发现这两种代谢物能够显著促进大豆疫霉游动孢子的趋化性,即初次侵染诱导该类化合物的产生,促进对大豆疫霉的二次招募,加剧侵染,由此推断疫霉侵染诱导的大豆苷元对大豆疫霉不仅没有抗性,反而是感病化合物。更有趣的是,在抗病品种(品系)中发现的特异诱导并富集的肉桂醛(Cinnamaldehyde)能够有效抑制多种病原菌的菌丝生长;而鉴定到的香豆雌酚(Coumestrol)则是通过特异性抑制病原菌的孢子萌发阶段发挥广谱抑菌作用。

综上所述,本研究通过多维互补研究策略,系统解析了大豆-疫霉互作中的关键代谢调控网络,成功鉴定到互作过程中诱导合成或抗性品种特异合成的多种代谢物结构,并验证了它们的感病/抗病活性。该研究发现为大豆绿色农药的研发提供了先导结构和关键靶点(细节参阅文章),同时也为分子育种改良大豆抗病性提供了理论依据。

南京农业大学为论文的第一署名单位,南京农业大学博士研究生田梦君和孙雅如为论文的第一作者,南京农业大学王明教授和邢光南副教授为本论文的共同通讯作者,南京农业大学王源超教授部署了整体实验方案并提供了重要指导。南京农业大学李志远同学、江苏省中山植物园张国栋同学、中国农业科学院深圳农业基因组所朱江博士等对该研究作出了重要贡献。南京农业大学盖钧镒院士、中国农业科学院深圳农业基因组所李素华研究员、江苏省中山植物园陈雨研究员、南京土壤所陈志长研究员、南京农业大学甘祥超教授、谭俊杰教授、林绍艳老师和张芳老师提供了该研究的技术支持。研究得到国家重点研发计划的支持。