RNA 干扰(RNAi)已成为传统农药的环保替代方案,用于害虫防治。本综述强调了鉴定 RNAi 介导害虫防治最佳靶基因的重要性。基于现有知识预测有效靶基因的方法受限于当前的认知缺口,因此无偏筛选是发现最佳靶标过程及基因的更优策略。通过对比已报道的 RNAi 靶基因与传统杀虫剂靶标的效果,并结合赤拟谷盗(Tribolium castaneum)全基因组 RNAi 筛选数据证实,靶向蛋白质降解、翻译等保守基础细胞过程,比靶向传统杀虫剂的靶标过程更有效。最后,针对大规模 RNAi 筛选通常面临挑战的其他害虫,本综述提供了鉴定优质靶基因的实用建议。

关键词:双链 RNA(dsRNA);害虫防治;RNA 干扰(RNAi);靶基因

引言

目前,害虫防治策略严重依赖传统农药的施用。然而,传统农药因其作用方式缺乏选择性,对蜜蜂等非靶标生物构成巨大风险(Brittain & Potts, 2011; Lundin et al., 2015)。此外,由于传统农药的作用方式有限,害虫种群易产生抗药性,导致田间防治失效(Chen et al., 2023; Willis et al., 2020)。由于蛋白质与农药相互作用的复杂性及对环境安全性的要求,开发和注册具有新型作用方式的传统农药变得愈发困难(Umetsu & Shirai, 2020)。因此,必须开发可持续的害虫防治替代策略。RNA 干扰(RNAi)已成为传统农药的环保替代方案(Baum et al., 2007; Mao et al., 2007)。基于 RNAi 的害虫防治策略包括通过外源喷雾施用双链 RNA(dsRNA),或种植可转录 dsRNA 的转基因作物。

害虫取食后,dsRNA 被摄取并进入细胞,在细胞内被 RNAi 机制加工为小干扰 RNA(siRNA),进而引导互补信使 RNA(mRNA)的切割(Tijsterman & Plasterk, 2004)。许多昆虫能有效将膳食 dsRNA 摄取到细胞质中,但并非所有昆虫均如此。例如,许多鞘翅目昆虫(尤其是叶甲)可被有效靶向,而许多鳞翅目昆虫则难以被靶向(Shukla et al., 2016; Willow & Veromann, 2021)。尽管理论上 RNAi 可靶向几乎任何基因,但并非所有基因都同样适合用于害虫防治。

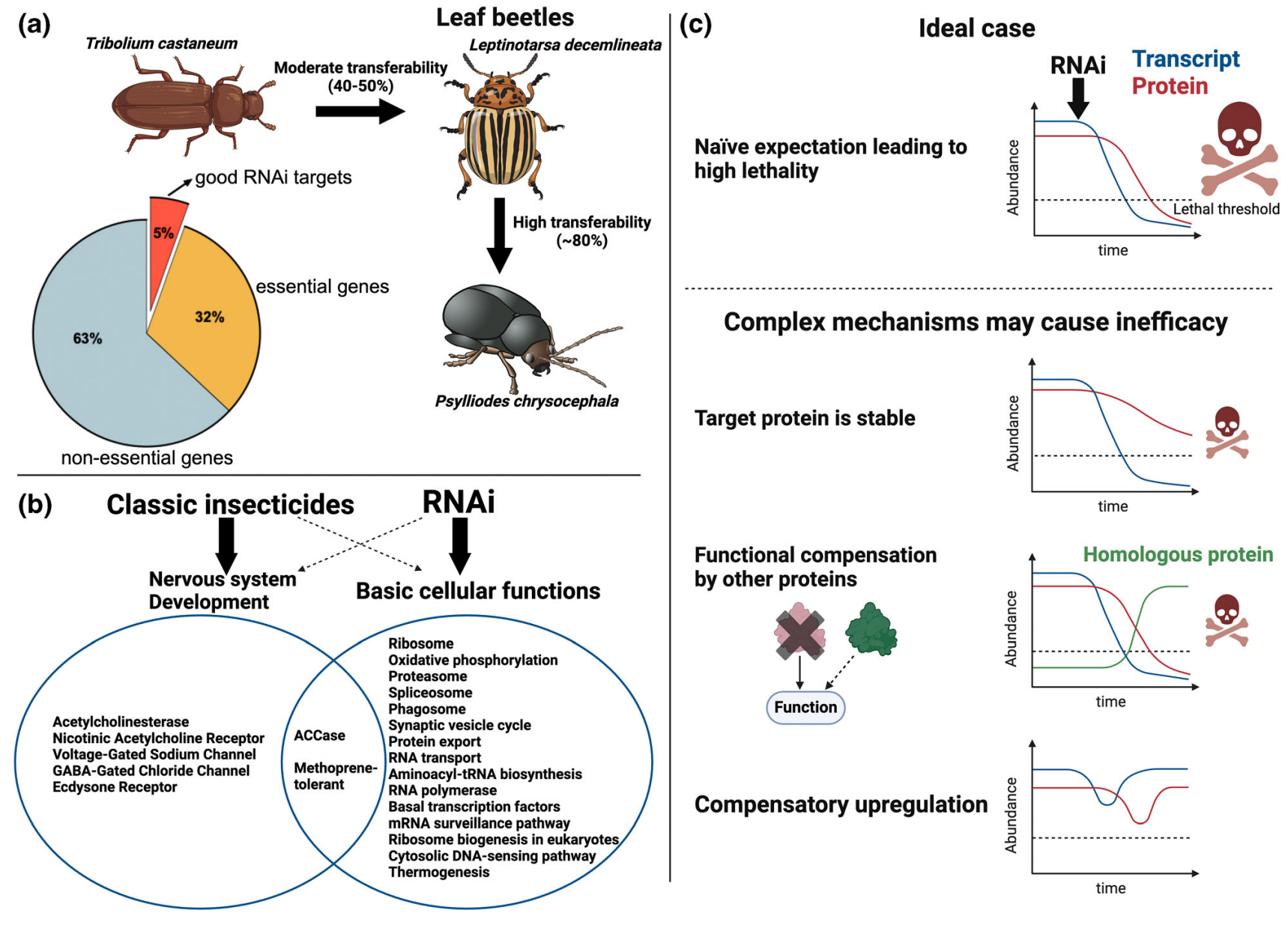

在利用 RNAi 防治特定害虫的过程中,关键步骤是鉴定靶基因。该基因需为必需基因,即敲低该基因会导致昆虫死亡。事实上,超过三分之一的昆虫基因在发生突变或被敲低后会导致死亡。基于黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)的系统突变筛选及赤拟谷盗的大规模 RNAi 筛选,这一比例估计约为 37%(图 1a)(Mullins et al., 1994; Nusslein-Volhard, 1994; Schmitt-Engel et al., 2015; Wieschaus et al., 1984)。因此,找到必需基因并不困难,真正的挑战在于鉴定那些最有效的 RNAi 靶基因。

研究人员已采用多种策略鉴定靶基因。部分研究受传统农药作用方式的启发 —— 传统农药大多靶向节肢动物的神经系统,其潜在假设是这些靶标也可能是 RNAi 的良好靶标。例如,通过 RNAi 敲低电压门控钠通道(拟除虫菊酯类杀虫剂的靶标),可导致桃蚜(Myzus persicae)死亡率高达 65%(Tariq et al., 2019)。同样,通过 RNAi 敲低乙酰胆碱酯酶(有机磷类杀虫剂的作用靶标),可导致烟粉虱(Bemisia tabaci)死亡(Malik et al., 2016)。

第二种策略是利用生物过程及其核心基因的相关知识选择靶标。例如,在 RNAi 害虫防治的开创性研究中,Mao 等(2007)利用棉铃虫(Helicoverpa armigera)已知的代谢解毒途径,设计了相应的 RNAi 策略。具体而言,通过 RNAi 靶向相关解毒基因,降低了害虫对植物代谢物的抗性,进而抑制棉铃虫幼虫的生长(Mao et al., 2007)。然而,据我们所知,这些策略尚未转化为商业化 RNAi 产品,也未进入注册阶段。

第三种策略将中小型筛选与已有知识相结合以选择靶标。例如,在另一项 RNAi 害虫防治的开创性研究中,Baum 等基于已有知识选择了 290 个推定的必需基因,并通过 RNAi 筛选鉴定出防治西方玉米根虫(Diabrotica virgifera virgifera)的最佳靶标(Baum et al., 2007)。该方法鉴定的靶基因在其他害虫物种中也具有响应,并已应用于现有产品(SmartStax® PRO,专利 WO2021216571A1)—— 转基因玉米可表达其中一个已鉴定靶基因的 dsRNA(Baum et al., 2007; Bolognesi et al., 2012)。

最后,研究人员采用了大规模无偏筛选方法:对赤拟谷盗几乎所有蛋白质编码基因进行筛选,不做预先选择,仅根据其杀除害虫的效果鉴定靶基因。由于该方法不受已有知识的限制,得以发现意想不到的靶标通路。例如,Ulrich 等(2015)发现蛋白酶体是赤拟谷盗中最有效的靶标之一,而首个商业化可喷雾 dsRNA 农药正是靶向蛋白酶体组件(Rodrigues et al., 2021)。最近,该筛选已完成,目前已获得甲虫几乎整个蛋白质组的 RNAi 诱导致死性全面数据(Buer et al., 2024)。

本文强调了鉴定 RNAi 介导害虫防治最佳靶基因的重要性,认为与传统农药相比,RNAi 的独特作用方式可能更适合靶向特定的基因子集。基于知识预测优质靶标的方法受限于认知不足,而无偏筛选是全面了解最佳靶标过程及基因的更有力手段。在本综述中,将深入探讨这些问题,并通过对比已有靶基因与全基因组数据集的效果提供证据。最后,基于现有知识,为大规模 RNAi 筛选通常面临挑战的其他害虫,提出了高效鉴定优质靶基因的途径。

优化靶基因至关重要

利用 RNAi 进行物种特异性、环保型害虫防治的潜力受到诸多因素限制,因此需选择尽可能最佳的靶基因。例如,在许多物种中,肠道或血淋巴中的 dsRNA 降解会降低取食后的 RNAi 效果(Garbutt et al., 2013; Kunte et al., 2020; Peng et al., 2020; Wynant et al., 2014);种群间 RNAi 效率的差异(Mehlhorn et al., 2020),以及 dsRNA 的细胞摄取、系统传播或细胞内运输效率较低,也会产生影响(Miller et al., 2008; Shukla et al., 2016; Tassetto et al., 2017; Yoon et al., 2017)。

此外,害虫口服 dsRNA 后至死亡的潜伏期远长于传统农药 —— 潜伏期通常不少于一周(Baum et al., 2007; Ulrich et al., 2015; Willow et al., 2021),部分处理的潜伏期甚至超过 10 天(Cedden et al., 2024)。尽管害虫可能在死亡前早已停止取食(Baum et al., 2007; Mehlhorn et al., 2021; Rodrigues et al., 2021),但与暴露后数小时内即可麻痹节肢动物的传统农药相比(Narahashi, 1976; Wickham et al., 1974),害虫对作物的危害时间仍显著延长。

同时,dsRNA 生物分子的化学稳定性中等,在环境中降解较快,田间 dsRNA 的有效性通常在一周内迅速下降(Dubelman et al., 2014; Parker et al., 2019)。最后,考虑到大面积应用中喷施 dsRNA 的成本,降低生产成本至关重要 —— 每公顷所需 dsRNA 用量的微小减少,都将显著提高收益。综上,找到最佳靶基因对于确保害虫在摄取最低剂量的口服 dsRNA 后尽快死亡至关重要。

非传统作用方式可采用传统靶标?

RNAi 的作用方式与传统农药截然不同。例如,许多传统农药(如接触性杀虫剂)因其小分子和亲脂性结构,可穿透表皮并轻易穿过细胞膜(Gerolt, 1983),且通常作用于特定靶蛋白的可及位点。靶向蛋白质的胞外结构域不仅可行,甚至可能具有优势,因为可避开细胞内解毒作用。

相比之下,dsRNA 分子相对较大,需通过肠道摄取,而肠道对生物分子而言是极具挑战性的环境。此外,由于 RNAi 仅在细胞内发挥作用,dsRNA 需通过主动运输穿过细胞膜(Saleh et al., 2006)。但另一方面,无论靶 mRNA 编码的蛋白质位于何处、是否可及,RNAi 均可降解该 mRNA。因此,RNAi 可通过敲低编码胞外蛋白、受体蛋白(Kola et al., 2019; Yu et al., 2014),以及细胞内蛋白或蛋白质复合体组分(如核糖体蛋白和蛋白酶体亚基)的基因,产生致死效应(Rodrigues et al., 2021; Ulrich et al., 2015)。

RNAi 与传统杀虫剂的差异存在多种原因。首先,传统杀虫剂必须与靶蛋白物理接触,若靶蛋白是复杂结构的一部分,则可能无法被接触。例如,常用杀虫剂类别 —— 有机磷类,可抑制突触间隙中的乙酰胆碱酯酶(Tsai & Lein, 2021);另一类常用杀虫剂 —— 拟除虫菊酯类,靶向电压门控钠通道的可及位点。核糖体等基本细胞内蛋白尚未成为传统杀虫剂的靶标,而 RNAi 机制可在细胞质中降解所有类型蛋白质的 mRNA。

其次,化学杀虫剂的部分潜在蛋白靶位点在动物界高度保守,这对其他生物构成巨大风险,并限制其商业化应用(Casida, 2009)。相比之下,即使靶蛋白在害虫与益虫甚至人类之间高度保守,RNAi 仍可应用 —— 因为核酸序列通常存在足够差异,可设计物种特异性 dsRNA(Castellanos et al., 2022; Cedden et al., 2025; Chen et al., 2021; Good et al., 2016)。因此,因安全问题无法被传统农药靶向的蛋白质,可能成为 RNAi 的靶标。鉴于分子大小、递送方式和作用方式上的诸多差异,RNAi 介导害虫防治的最佳靶基因与传统农药的靶基因截然不同,这一结果合乎预期。

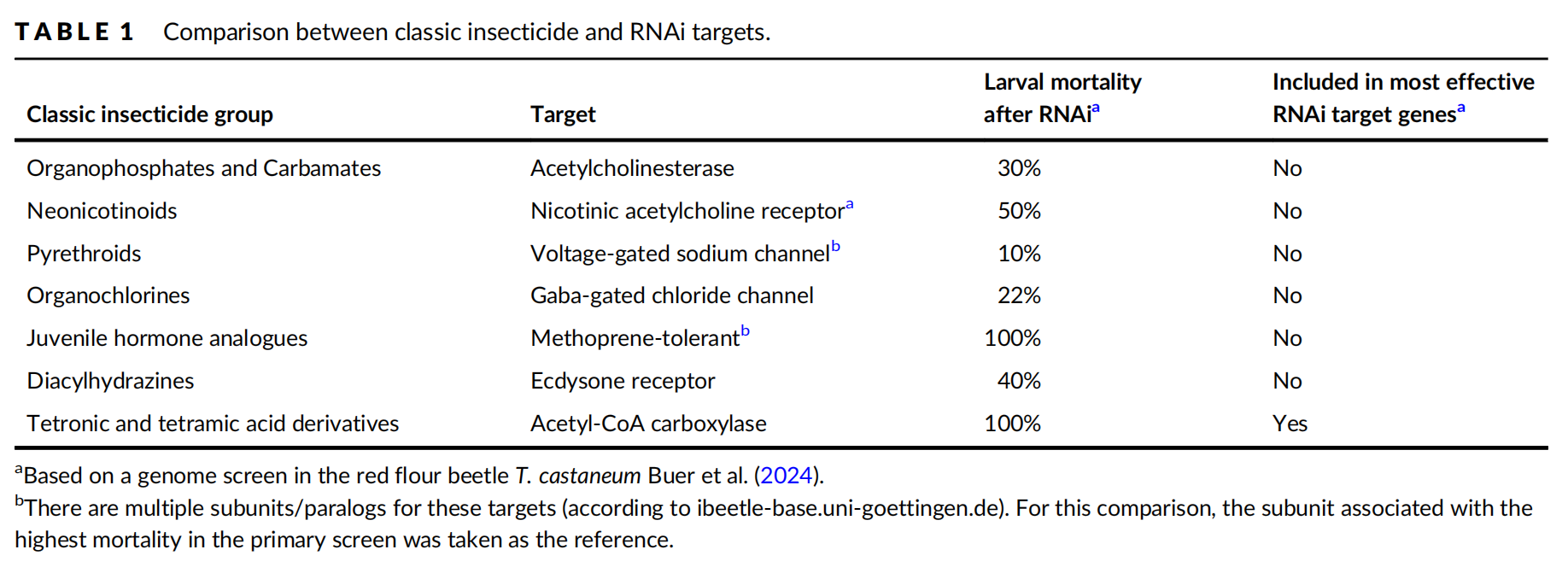

表 1 的对比显示,常用的五类传统杀虫剂的蛋白靶标,并未列入赤拟谷盗全基因组 RNAi 筛选中鉴定的最有效 RNAi 靶基因(Buer et al., 2024 中展示最佳 dsRNA 剂量反应的聚类 1-3)(表 1)。常用传统杀虫剂类别主要靶向神经系统相关蛋白,而总结发现最有效的 RNAi 靶基因与翻译、氧化磷酸化、蛋白质降解等基本细胞功能相关。更具体地说,在赤拟谷盗中,RNAi 靶向传统杀虫剂靶标仅导致低至中等程度的幼虫死亡率(10%-50%),而同一筛选鉴定出的 905 个靶基因,其幼虫死亡率可达 90%-100%。显然,有效 RNAi 靶基因与常用传统杀虫剂靶标之间的重叠度极低(图 1b)。

值得注意的是,基于赤拟谷盗全基因组 RNAi 筛选结果(表 1),神经系统似乎并非高效的 RNAi 靶标,且迄今为止,尚未有靶向神经系统的 RNAi 杀虫剂开发为商业产品。不同的作用方式可轻易解释这一发现:传统杀虫剂直接调节靶蛋白的功能(如抑制钠通道关闭),从而产生即时效应(Soderlund, 2012);而 RNAi 的作用方式是降低蛋白质水平。通过胞外小分子可有效靶向神经系统关键分子并产生快速响应,但 RNAi 介导的响应需经历多个步骤 ——dsRNA 经口服摄取、穿过肠道、通过血淋巴运输至神经细胞,神经细胞摄取 dsRNA 后,才能启动相应 mRNA 的降解及后续蛋白质产物的减少。因此,其他细胞类型可能更容易被 RNAi 靶向,这一结果并不意外。还需注意的是,神经系统相关靶标可能对蚊子等非鞘翅目害虫仍然有效(参见 Hapairai et al., 2017)。

本研究对比还纳入了三类非神经系统特异性的传统杀虫剂,这些杀虫剂虽不常用,但仍在商业应用。几种保幼激素受体调节剂(如甲氧普烯)被用作传统杀虫剂(Wilson, 2004),而 RNAi 靶向保幼激素受体(即保幼激素耐受蛋白)(Konopova & Jindra, 2008),可导致 100% 的幼虫死亡率。尽管该基因是一个良好的靶标(300 ng/μL dsRNA 处理时幼虫死亡率 > 90%),但并未列入最有效的 RNAi 靶基因名单 —— 该名单定义为在 30 ng/μL dsRNA 处理时幼虫死亡率达 100% 的基因(Buer et al., 2024)。

有趣的是,乙酰辅酶 A 羧化酶被列入最有效的 RNAi 靶基因,而该酶是四元酸和四酰胺衍生物类杀虫剂的靶标(Lümmen et al., 2014)。因此,传统杀虫剂靶标与有效 RNAi 靶基因之间存在一定程度的重叠,但仅有乙酰辅酶 A 是两种作用方式的优质靶标。

基于知识的方法是否存在认知不足?

另一种鉴定靶基因的策略是基于知识的方法:本质上,根据模式生物的文献中关于基因必需性的信息,选择靶基因进行测试。事实上,该方法极有可能在害虫物种中鉴定出必需基因。例如,蜕皮激素受体是黑腹果蝇中的必需基因,其 RNAi 介导的敲低可导致多种害虫死亡(Yan et al., 2016; Yu et al., 2014)。

然而,鉴于约 37% 的基因符合 “RNAi 敲低可导致致死” 这一标准(见上文,图 1a),仅凭这一特性并不足以使该基因成为极佳的靶标。相反,认为当前的知识还不足以可靠地预测最佳靶基因 —— 即那些能以最低 dsRNA 剂量最快导致害虫死亡的基因。论点基于以下事实:目前仍未掌握许多基因表达动态和基因功能的关键参数,而这些参数对 RNAi 介导的敲低效率具有深远影响(图 1c)。

首先,细胞或器官对 dsRNA 的可及性可能存在差异,因此一些理论上的优质靶基因可能被其细胞环境 “保护”。例如,靶向在大脑中表达的必需基因,需要 dsRNA 穿过肠道、血淋巴,且与其他器官不同,还需穿过血脑屏障(Carlson et al., 2000; Zhang et al., 2022)。相比之下,在肠道组织中表达的必需基因更易被直接靶向 —— 因为肠道细胞是口服 dsRNA 的首个接触点,且能主动从肠液中摄取物质。同样,具有从环境中摄取物质倾向的血细胞,可能比其他细胞更易被靶向。例如,已有研究表明黑腹果蝇血细胞可摄取 dsRNA,但其他细胞中的摄取则有限或不存在(Miller et al., 2008)。

其次,即使 mRNA 被有效降解,高蛋白质稳定性仍会使基因功能持续存在(图 1c)。第三,表达动态可能影响敲低效果:例如,与高表达且 mRNA 稳定的基因相比,低表达且 mRNA 半衰期短的基因可能更难被敲低(Chen et al., 2021)。第四,基因调控反馈回路可能在敲低后导致转录补偿性上调,从而减弱敲低效果(图 1c)。例如,在赤拟谷盗中敲低Tc-foxQ2基因后,某些表达域的敲低效率高于其他表达域,这可能反映了不同的调控动态(Kitzmann et al., 2017)。

第五,相关基因(如旁系同源物)或通路可能能够接管被敲低基因的部分功能(图 1c),从而降低致死率(Chen et al., 2012; Kitzmann et al., 2013)。第六,基因功能的可用数据主要来自少数模式生物(黑腹果蝇、秀丽隐杆线虫、斑马鱼、小鼠、酿酒酵母),这将候选基因的搜索限制在这些生物的生物学范围内。最后,关于基因功能的大部分知识通过模式生物的突变分析获得,而反向遗传学敲低可能导致基因功能丧失的动态不同,进而产生不同的表型(Kok et al., 2015)。

这些参数及其他参数可能会严重影响 RNAi 介导害虫防治的效果,但对于大多数生物的大多数基因而言,这些参数仍属未知,这使得靶基因效果的预测难度极大。

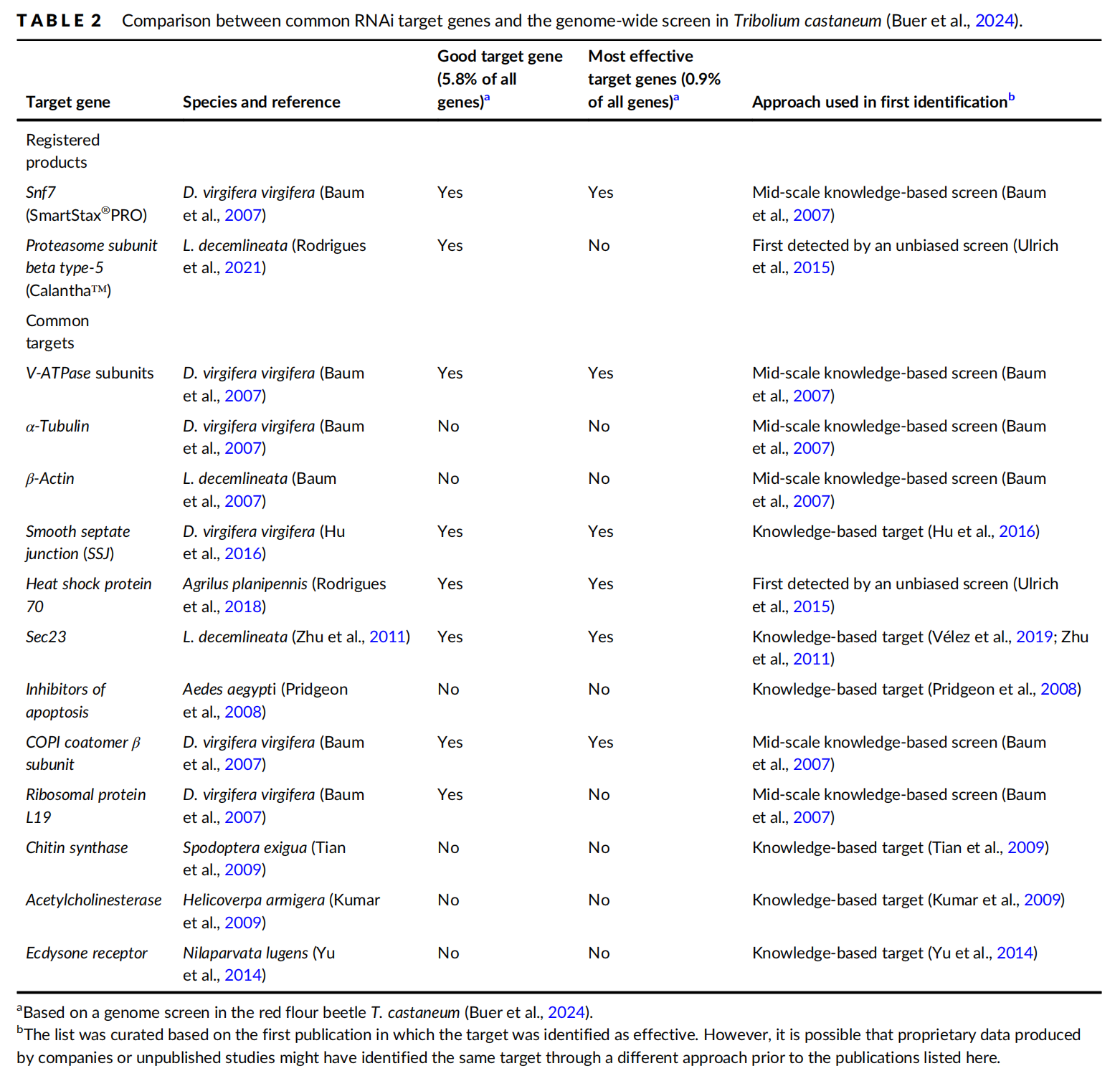

iBeetle 筛选收集的全基因组数据集,允许利用赤拟谷盗中的无偏方法对已发表靶基因的效果进行评分(Buer et al., 2024)。对于文献中几个常见的靶基因,在表 2 中列出了其鉴定方法以及在甲虫筛选中的表现(表 2)。将鉴定方法分为三类:纯基于知识的方法(针对一个或少数几个靶基因)(如 Kumar et al., 2009; Pridgeon et al., 2008; Tian et al., 2009; Vélez et al., 2019; Yu et al., 2014; Zhu et al., 2011)、半基于知识的中型筛选(如 Baum et al., 2007),以及无偏大规模筛选(如 Buer et al., 2024; Ulrich et al., 2015)。

观察到,在赤拟谷盗全基因组筛选中,仅 33%(6 个中的 2 个)通过基于知识选择鉴定的靶标,被列入优质或最有效的靶基因(表 2)。相比之下,通过中型筛选方法鉴定的靶标中,66%(6 个中的 4 个)分别被列入优质或最有效的靶基因。与此一致,目前两种已注册产品(SmartStax®PRO 转基因玉米的Snf7基因、Calantha™可喷雾 dsRNA 的蛋白酶体 β5 亚基基因)所使用的靶基因家族,均首次通过中型筛选(Baum et al., 2007)或无偏筛选(Ulrich et al., 2015)鉴定得到。

该分析表明,与纯基于知识的方法相比,基于筛选的方法更适合鉴定具有商业化潜力的有效 RNAi 靶基因。本研究的局限性在于,全基因组 RNAi 筛选数据仅适用于赤拟谷盗,因此难以将结论推广至所有害虫物种。例如,表 2 中研究的几丁质合酶和蜕皮激素受体等靶基因,在褐飞虱(Nilaparvata lugens)(Yu et al., 2014)和麦长管蚜(Sitobion avenae)(Yan et al., 2016)等非赤拟谷盗物种中,可能被视为有效靶标。在这些物种中进行直接对比将极具意义,可探究 “基于筛选的方法优于基于知识的方法” 这一结论是否存在例外。

大规模筛选:无偏强力手段

基于上述论点,认为许多优质靶基因可能未被纳入基于知识的方法中,且由于选择待测试基因时引入的偏差,我们对最佳靶标过程的认知可能并不完整。无偏筛选方法有望克服这些问题,并提供更全面的视角:本质上,通过筛选大量随机选择的基因或所有基因,可避免选择候选基因这一可能产生偏差的步骤。尽管全基因组无偏筛选可能并非最具智力挑战性的方法,但在以了解基因功能为目标的领域,它已被证明是一种宝贵的(且获诺贝尔奖的)关键资源(Boutros & Ahringer, 2008; Jorgensen & Mango, 2002; Nusslein-Volhard, 1994; Patton & Zon, 2001; St Johnston, 2002)。

这种高通量方法需要稳健的实验系统:能够全年大量提供实验动物,且 dsRNA 的施用可规模化。选择赤拟谷盗作为模式生物,原因有二:首先,其具有强大且稳健的 RNAi 响应 —— 向胚胎或血淋巴中注射 dsRNA,可导致所有细胞中的基因敲低,甚至注射雌虫的后代也会受到影响(Brown et al., 1999; Bucher et al., 2002; Miller et al., 2008; Tomoyasu & Denell, 2004);其次,已建立多种转基因和基因组编辑技术,为深入的后续研究提供可能(Klingler & Bucher, 2022)。

除了旨在探索发育和生理过程相关基因功能的筛选(Hakeemi et al., 2022; Schmitt-Engel et al., 2015),我们还开展了另一项全基因组筛选,专门研究幼虫注射 dsRNA 后的致死效应(Buer et al., 2024)。该筛选旨在测试所有蛋白质编码基因,不做预先选择。因此,尽管在蛋白质编码基因层面具有无偏性,但因未纳入非编码 RNA 等其他靶标类别,仍存在一定局限性。

在初步高通量筛选中,向幼虫注射浓度较高的 dsRNA,对 15530 个基因进行筛选,并仅评分一次死亡率。选择注射方式是因为在我们的实验中,赤拟谷盗对口服 dsRNA 具有抗性。该初步筛选发现 905 个靶基因(占所有蛋白质编码基因的 5.8%)可导致 90% 及以上的死亡率。基于这一全面且可比的数据集,进行了基因本体(GO)和京都基因与基因组百科全书(KEGG)分析,以揭示该靶基因组中富集的生物过程。

通过使用较低浓度的 dsRNA 并在注射后多次评分死亡率,我们开展了验证筛选,最终确定 192 个最有效的靶基因 —— 这些基因能以最低剂量最快导致赤拟谷盗死亡。最后,我们测试了这些靶基因从 “赤拟谷盗注射” 到 “其他害虫口服” 的可转移性:从 192 个基因中选择 66 个进行测试,结果发现 34 个优质靶基因在向叶甲(Phaedon cochleariae)饲喂 dsRNA 后,仍表现出高效致死性。

赤拟谷盗全基因组筛选表明,优质靶基因主要参与基本细胞过程(Buer et al., 2024)。优质靶基因中富集的顶级 KEGG 和 GO 术语包括转录、翻译、氧化磷酸化、蛋白酶体和吞噬体(图 1b)。因此,抑制与基本稳态相关的过程,而非高度特化的功能,是更具潜力的 RNAi 害虫防治作用方式。

基本细胞过程在其他害虫中也被证实是有效的 RNAi 靶标。例如,在黄曲条跳甲(Psylliodes chrysocephala)中,靶向蛋白酶体或翻译过程不仅能快速导致高死亡率,还能抑制其取食(Cedden et al., 2025)。同样,在叶甲和马铃薯甲虫中,多个与蛋白酶体相关的靶标也能实现取食抑制和显著死亡率(Mehlhorn et al., 2021; Rodrigues et al., 2021)。

值得注意的是,我们的无偏方法本可在物种特异性(或谱系限制性)基因中发现靶基因。然而,大多数优质靶基因(90.4%,905 个中的 818 个,数据来源于ibeetle-base.uni-goettingen.de)在其他昆虫中存在直向同源物,这表明物种特异性有效靶基因并不多(Buer et al., 2024)。这提示,进化上新出现的基因可能因功能必要性较低,而成为相对较差的靶标(Chen et al., 2012)。

已知不同的 dsRNA 片段具有不同的 RNAi 效率,这会影响死亡率的检测结果。但大规模无偏筛选存在一个缺点:由于实验规模和成本限制(若每个基因测试两个或更多片段,实验数量将翻倍),为每个基因测试多个片段并不现实。因此,可能会因所选靶标区域并非最佳,而遗漏非常有效的靶基因。建议利用效率预测来减少大规模筛选中的假阴性 —— 事实上,Buer 等(2024)已使用 DEQOR 软件标准化了靶基因区域的选择,该软件可最大限度减少脱靶效应,并基于人类 siRNA 数据预测效率(http://deqor.mpi-cbg.de,遗憾的是,该软件自 2023 年起已成为专有软件,不再公开可用)。然而,一旦确定少量高效靶标,应针对同一靶基因设计多个 dsRNA,以筛选出最佳作用区域。

不存在 “通用最佳靶基因”

已有研究指出,在一个物种中为高效 RNAi 靶标的基因,在另一个物种中可能效果较差(Mehlhorn et al., 2021)。目前最系统的证据来自以下实验:从赤拟谷盗全基因组筛选中随机选择 88 个表现出良好剂量反应的基因,测试其在叶甲中的直向同源物。尽管两者均为甲虫物种,但在第二种物种中,仅 39 个基因(44%)的 RNAi 能导致 50% 以上的死亡率。

有趣的是,在赤拟谷盗中剂量反应最佳的基因群(即使注射 3 ng dsRNA 也能导致高死亡率),向叶甲的可转移性也最高:这类基因的可转移性为 52%,而从剂量反应较差的基因群中选择的基因,可转移性仅为 22%。在后续的转移实验中,当将在一个物种中通过口服验证有效的基因,在另外两种叶甲科(Chrysomelidae)物种中通过口服测试时,转移成功率很高(超过 80%)(图 1a)。例如,在马铃薯甲虫(Leptinotarsa decemlineata)中,12 个测试基因中有 11 个(Buer et al., 2024);在黄曲条跳甲中,14 个优质靶基因中有 11 个(Cedden et al., 2025),均能实现至少 50% 的死亡率。

我们认为,存在多种物种特异性因素影响靶基因的可转移性。首先,基因功能和调控会随进化发生变化,导致不同物种对基因敲低的反应及补偿能力存在差异。值得注意的是,用于转移实验的三种甲虫均来自叶甲科(即亲缘关系较近的物种),向更远缘害虫的可转移性可能更低。其次,递送方式可能对靶标选择产生影响:赤拟谷盗的 RNAi 处理采用注射方式,而其他物种采用口服递送。口服后,肠道显然是主要靶器官;而注射后,所有器官均可同等接触 dsRNA。因此,例如在脂肪体中必需的基因,注射后可被有效靶向,但口服后需额外穿过肠道才能到达其他组织。这一差异既解释了为何从我们的筛选到其他物种、其他递送方式的可转移性较差,也解释了为何从一个物种的口服应用到另一个物种的口服应用,可转移性较高。

未来研究应在半翅目、叶螨等其他重要害虫类群中,测试 Buer 等(2024)提出的 “优质靶基因列表”,以更好地了解可转移性的局限性。可以合理推测,每个物种都有重叠但独特的最佳靶基因组,且物种间进化距离越远,这些基因组的差异越大。

综上,有理由认为不存在适用于所有物种的 “通用最佳靶基因”。相反,以往研究已确定一组潜在靶基因,这些基因在效率、物种间可转移性、脱靶效应等参数上存在差异。大规模筛选在大多数害虫物种中在经济或实践上并不可行。因此,在下文,建议利用已知有效且可转移性高的靶基因信息,筛选少量(数十个)靶基因。若目标害虫本身对 RNAi 敏感,该策略有望助力开发商业化 RNAi 产品,实现对重要害虫的有效防治。

实用建议:如何鉴定最佳靶基因?

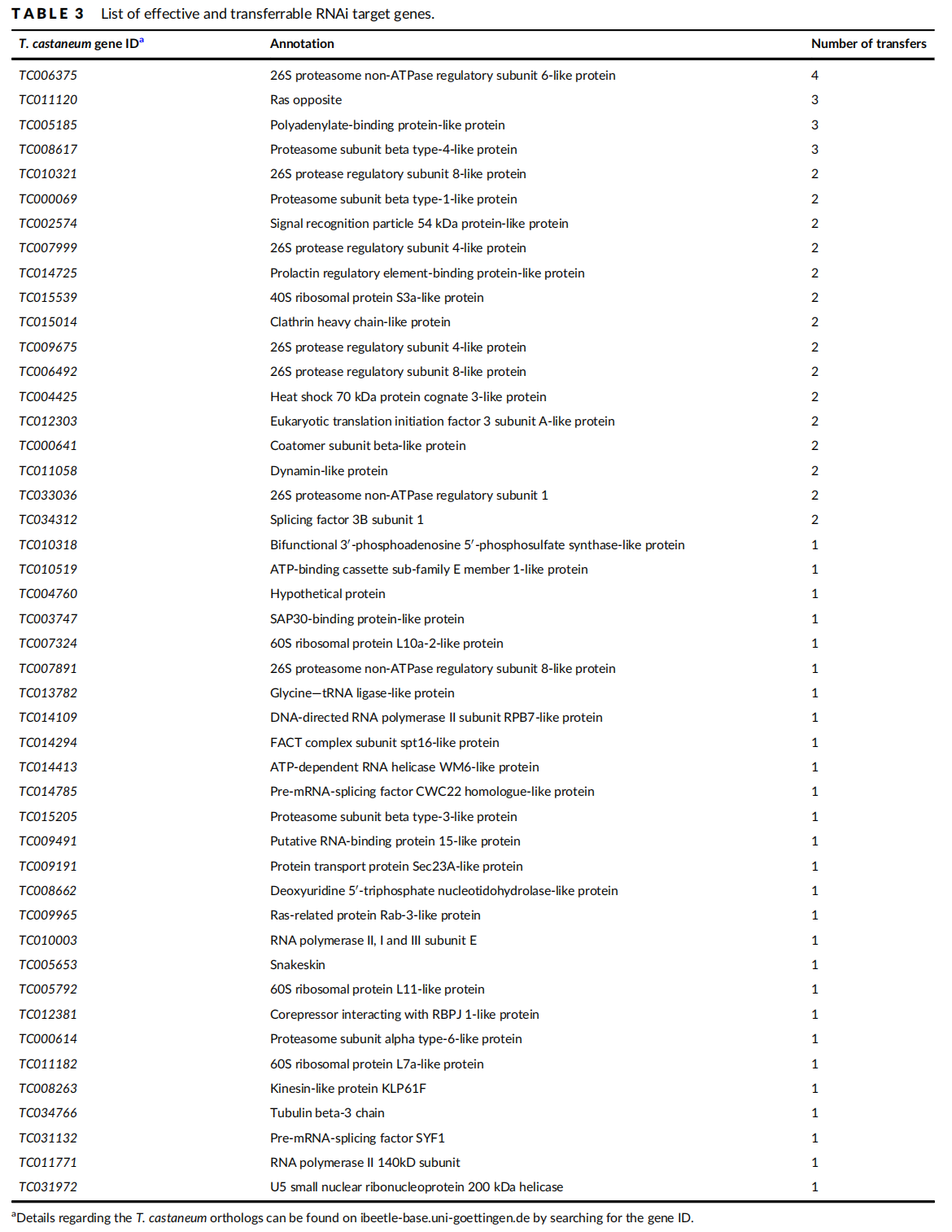

鉴定有效靶基因是基于 RNAi 的害虫防治的关键步骤。在此,我们基于对多种甲虫害虫的研究经验,提出以下建议:优先测试那些已通过口服递送成功转移到至少一种其他害虫中的有效靶基因的直向同源物。因此,由 34 个成功转移到叶甲的基因组成的优质靶基因列表,是一个极佳的起点 —— 该列表在另外两种甲虫害虫中鉴定有效靶基因的成功率高达 80%(Buer et al., 2024; Cedden et al., 2025)。

在表 3 中,我们提供了一份更新后的有效且可转移 RNAi 靶基因列表,该列表基于赤拟谷盗中鉴定的有效靶基因通过口服 dsRNA 递送,成功转移到叶甲、马铃薯甲虫(Buer et al., 2024)、黄曲条跳甲(Cedden et al., 2025)和西方玉米根虫(Knorr et al., 2018)的相关数据(表 3)。我们列出了每个基因的直向同源物在多少种害虫中成为有效靶标,提供了一份可根据目标害虫筛选规模调整优先级的靶基因列表。若目标害虫可测试更多候选基因,还可纳入赤拟谷盗筛选中剩余的聚类 1 基因(即尚未尝试转移到其他害虫中的基因)(参见 Buer et al., 2024)。

我们建议,基于赤拟谷盗和目标物种的蛋白质序列构建系统发育树,通过全面的直向同源性推断来鉴定靶基因。常用的基于核酸序列单向 BLAST 的方法存在两个不足:首先,系统发育重建在识别正确直向同源物方面更准确(Emms & Kelly, 2019);其次,该方法还能识别目标物种中候选基因的潜在旁系同源物。我们建议排除存在一个或多个旁系同源物的候选基因 —— 因为这些旁系同源物可能会补偿基因敲低的效应(图 1c)(Chen et al., 2012)。

直向同源性推断可使用 OrthoFinder 等生物信息学工具(Emms & Kelly, 2019,参见 Cedden et al., 2025 的示例),若目标物种已被收录,也可从 eggNOG(Huerta-Cepas et al., 2019)、OrthoDB(Kuznetsov et al., 2023)等直向同源物数据库中获取相关信息。MEGA 是一款免费软件,具有丰富的系统发育序列分析功能(Tamura et al., 2021)。

基于筛选的方法通常会鉴定出多个具有相似高致死效应的潜在靶基因(Buer et al., 2024; Mehlhorn et al., 2021)。在确定优先级时,我们建议评估一系列其他重要参数,包括:致死效应出现的时间、剂量反应曲线、死亡前作物损害的减少程度(即测量处理后作物的消耗量)。此外,通过计算机预测可能影响非靶标生物必需基因的脱靶序列,也会影响最终用于应用的序列选择(Cedden et al., 2025; Mogren & Lundgren, 2017)。例如,Cedden 等(2025)研究了黄曲条跳甲有效靶基因序列在五种非靶标生物中的潜在脱靶效应,发现针对Pchr-rpt4设计脱靶效应最小的 dsRNA 非常困难,而针对Pchr-rpt1则可设计出此类 dsRNA—— 尽管这两个基因在防治卷心菜茎跳甲方面表现出非常相似的效果。应用这些标准,可通过合理方式减少潜在靶序列的数量。

RNAi 害虫防治的最终目标是诱导害虫死亡,因此我们建议基于死亡率这一表型读数评估靶基因。然而,死亡率也是一种非特异性表型 —— 注射针头损坏或污染、dsRNA 制备物污染、昆虫感染状态等多种实验问题,均可能导致害虫死亡。因此,Mehlhorn 等(2021)建议,在测试口服 dsRNA 的 RNAi 效果时,应首先使用能产生特定形态表型的基因 —— 例如,通过 RNAi 敲低漆酶(影响表皮鞣化)或发育相关基因(Arakane et al., 2005; Mehlhorn et al., 2021)。此外,对于看似阳性的结果,需从独立的 dsRNA 制备开始进行生物学重复验证。

与表型读数相比,我们认为通过 qPCR 检测基因表达降低的价值相当有限。原因如下:首先,目前尚不清楚 mRNA 水平需降低到何种程度才能产生表型效应;其次,复杂的基因调控补偿机制可能导致 mRNA 水平无明显下调,但仍观察到明确的表型效应(参见 Kaufholz et al., 2024 的示例);第三,注射后 qPCR 检测的时间点会影响观察到的敲低程度(如 Willow et al., 2021,更多讨论参见 Mehlhorn et al., 2021)。这些变异性均降低了 qPCR 在验证高效敲低中的价值。

展望

全基因组研究结果与以往鉴定的部分最佳靶基因存在部分重叠,这表明对最佳靶基因的探索已达到一定饱和。全基因组筛选的资金投入和实验挑战相当大,因此预计不会有太多额外的大规模筛选工作。相反,上述更具针对性的方法可能以合理的投入,为大多数害虫物种鉴定出部分最佳靶基因。

尽管如此,对一些经济重要但与全变态昆虫亲缘关系较远的类群(如叶螨),开展额外的无偏筛选仍具有价值。真菌的生理特性与昆虫截然不同,因此可能包含未被昆虫筛选覆盖的靶标类别。

我们的全基因组筛选显示,优质靶基因中,参与基本细胞过程的高度保守基因占主导地位,而物种特异性基因占比低(仅占优质靶基因的 9.6%),这表明在大多数情况下,物种特异性基因的必要性可能不足以支持其作为害虫防治靶标。相反,非编码 RNA 等其他类型的靶标是否能达到与蛋白质编码基因相当甚至更优的效果,仍是一个悬而未决的问题。

同时靶向两个基因是否会产生累加效应或协同效应,这一问题仍存在争议。若为累加效应,将最佳靶基因与效果稍差的靶基因组合,会降低整体防治效果。例如,Wang 等(2024)在蚜虫中、Kwon 等(2016)在叶螨中,均报道了靶向两个基因的协同效应;而 Ulrich 等(2015)在测试 11 个顶级靶基因的所有两两组合时,未发现协同效应。

开发可同时靶向多个物种的 RNAi 防治策略的兴趣日益浓厚 —— 在某些情况下,这种策略比靶向单一害虫物种更具经济优势(Wang et al., 2021, 2024)。这类策略依赖于鉴定多个物种间保守的长转录本区域,从而用单一 dsRNA 同时靶向多个物种。要实现这一策略的潜力,可能需要扩展不同害虫中的有效靶基因列表 —— 因为需靶向的物种越多,找到可同时靶向多个物种的 dsRNA 的可能性就越低。因此,可能需要筛选大量潜在转录本序列,以找到适合多物种靶向的序列。

另一个悬而未决的问题与 dsRNA 序列的设计有关。以往在昆虫中的研究主要集中于测试代表靶基因 mRNA 连续片段的长 dsRNA,而很少考虑小干扰 RNA(siRNA)的个体效率来合理设计 dsRNA 序列本身。因此,通过优化序列,有望进一步提高 RNAi 的效率。