小麦(Triticum aestivium L.)是世界种植最为广泛的禾谷类作物之一,是最重要的粮食作物。然而,病虫害等严重威胁着粮食作物安全生产。小麦条锈病是世界性重大真菌病害,流行频率高、发病范围广、为害损失重,是小麦上头号生物灾害。我国一直是小麦条锈病发病最重的区域,农业农村部将其列为一类农作物病害,有效防控条锈病对保障我国粮食安全具有重要的战略意义。

培育和种植抗病品种是防控条锈病最为安全经济有效的措施。传统上主要利用抗病基因R(Resistance gene)培育品种,R基因介导的抗性为小种专化型抗性,其抗性强,但易被病菌克服,导致病害频繁流行成灾。感病基因S(Susceptibility gene)是病原菌侵染致病必须的寄主基因,由S基因突变所介导的抗性常具持久与广谱特性。但S基因的多效性带来的负面作用限制了其应用,鉴定可利用的S基因一直是植物病理学和作物抗病育种中的重点和难点。

由条形柄锈菌小麦专化型(Puccinia striiformis f. sp. tritici, Pst)引起的小麦条锈病严重危害着全球小麦的生产安全。种植抗病品种是防控病害最为有效的措施。以往传统的抗病育种方式主要通过利用抗病基因(Resistance gene, R),但这种抗性极易被病菌克服,一般情况下,小麦品种在生产上使用3~5年便“丧失”其抗锈性。而感病基因(Susceptibility gene, S)是病原菌成功侵染、定殖和繁殖所必需的,由S基因突变所介导的抗性常具持久与广谱特性,因此修饰编辑S基因是作物抗性改良的重要新途径。

近日,西北农林科技大学植物免疫团队潜心研究,在Cell杂志在线发表了题为Inactivation of a Wheat Protein Kinase Gene Confers Broad-Spectrum Resistance to Rust Fungi的研究论文。该研究首次鉴定到了小麦中被病原菌效应子靶标劫持的感病基因 TaPsIPK1(Puccinia striiformis-Induced Protein Kinase 1),阐明了TaPsIPK1作为小麦基础免疫负调控因子,被条锈菌效应子利用并放大负调控作用打破小麦的抗病反应,从而导致感病的分子机理;另外,TaPsIPK1编辑品系在田间试验中表现出高抗条锈病且不影响小麦的主要农艺性状,是一个可用于小麦抗病改良的感病基因,打破了小麦抗病育种中主要利用抗病基因的传统思路,开辟了现代生物育种新途径。

在本研究工作中,作者主要有以下发现:

1. 小麦TaPsIPK1是一个被条锈菌效应子PsSpg1劫持的感病基因

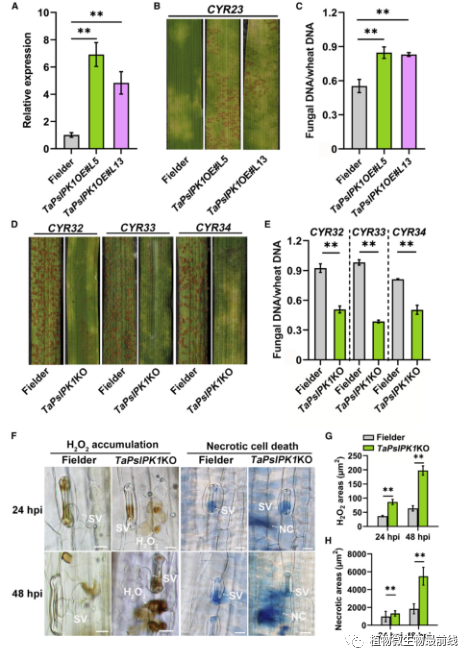

由于小麦条锈菌不能人工培养,无法进行遗传转化,该团队从小麦与条锈菌互作入手,利用BSMV-VIGS技术体系,对小麦与条锈菌互作中的差异表达激酶基因进行抗锈性分析,鉴定到编码胞质类受体激酶基因TaPsIPK1负调控小麦抗病性。为进一步明确其功能,作者创制了TaPsIPK1 RNAi及过表达转基因小麦材料,发现RNAi稳定沉默降低小麦感病性,过表达则增强小麦对条锈菌的感病性;同时,利用基因组编辑技术在六倍体小麦中同时敲除了A、B、D基因组的TaPsIPK1基因,发现TaPsIPK1突变体对中国主要条锈菌流行小种CYR32、CYR33和CYR34表现出广谱抗性。

为明确TaPsIPK1敲除突变体的抗性机理,作者研究发现敲除TaPsIPK1可提前激活PTI相关防御基因表达与MAPK磷酸化,更快速启动ETI相关过敏性坏死反应,但并不组成型的激发明显的免疫反应。这一现象引发作者思考,这种宿主免疫调节因子是否被病原菌效应子积极地瞄准,从而促进条锈菌寄生?

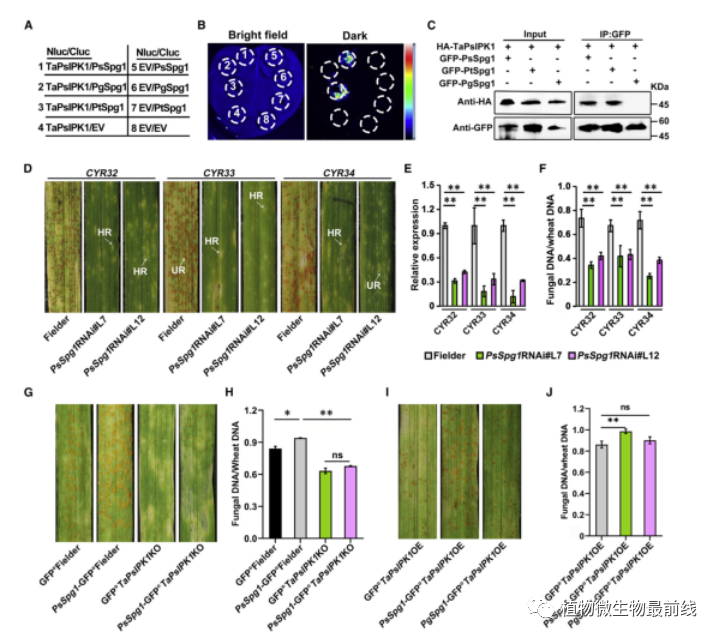

因此,作者利用酵母双杂交技术在小麦与条锈菌互作cDNA文库筛选其互作蛋白,发现了条锈菌毒性分泌蛋白PsSpg1与TaPsIPK1互作,依赖TaPsIPK1促进条锈菌致病性;有趣的是,作者发现在小麦叶锈菌以及秆锈菌也存在PsSpg1的同源蛋白,但相比于条锈菌PsSpg1,PgSpg1以及PtSpg1存在一个N端可变区,TaPsIPK1与PsSpg1、PtSpg1互作,而与PgSpg1不互作,且TaPsIPK1突变体对条锈菌与叶锈菌感病性降低,但对秆锈菌感病性没有明显变化。由此,作者认为小麦TaPsIPK1是一个被条锈菌效应子PsSpg1劫持的感病基因,TaPsIPK1与Spg1的特异互作介导小麦感锈病。

图2 条锈菌效应子PsSpg1依赖TaPsIPK1介导小麦感病性

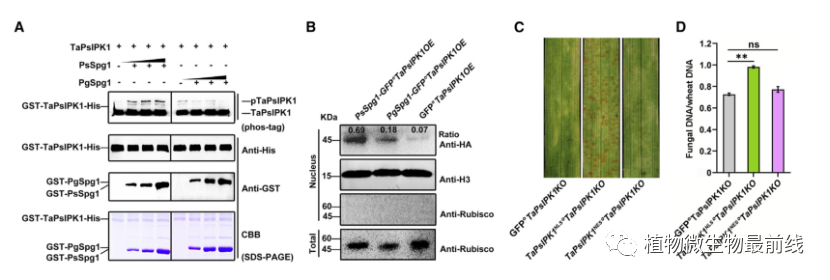

2. 效应子PsSpg1通过增强TaPsIPK1的激酶活性,促进TaPsIPK1入核介导条锈菌致病性

为明确PsSpg1是如何操纵TaPsIPK1介导感病性的,作者由TaPsIPK1激酶活性出发,体外磷酸化实验发现TaPsIPK1具有自我磷酸化的激酶活性,且PsSpg1能够增强TaPsIPK1的自我磷酸化。进一步作者借助烟草异源表达发现,TaPsIPK1自身表达定位于细胞质膜,PsSpg1存在时质膜定位的TaPsIPK1减少,更多TaPsIPK1进入细胞核,这一现象在寄主小麦中也得到了证实。由此,作者认为PsSpg1促使TaPsIPK1从质膜释放进入细胞核。那这一现象是否与感病性有关呢?作者通过在TaPsIPK1突变体中分别表达带有核定位信号(NLS)的TaPsIPK1与核输出信号(NES)的TaPsIPK1,接种条锈菌毒性小种发现,过表达带有NLS的TaPsIPK1增强了小麦对条锈菌的感病性,而过表达含有NES的TaPsIPK1则不能。因此,作者提出TaPsIPK1的核定位是其介导小麦感病性的关键。

图3 PsSpg1增强TaPsIPK1的磷酸化,促进TaPsIPK1入核,触发小麦的感病性

3. 在细胞核,TaPsIPK1磷酸化转录因子TaCBF1d改变其转录调控活性

鉴于TaPsIPK1核定位对其介导感病性的重要性,在酵母双杂交筛选获得的候选靶标中,作者重点关注了含有NLS的小麦蛋白,通过互作验证发现转录因子TaCBF1d与TaPsIPK1互作。为明确TaCBF1d在小麦与条锈菌互作中的功能,作者创制了TaCBF1 RNAi及过表达小麦,发现RNAi植株对条锈菌抗性降低,过表达植株对不同条锈菌生理小种表现广谱抗性,为小麦抗锈病正调控因子。

鉴于PsSpg1RNAi、TaPsIPK1KO和TaCBF1dOE均对条锈病表现抗性,作者对三者抗锈病的生物学相关性进行了比较,通过RNA-seq测序发现这三个小麦材料中含有628个表达模式相似的共同差异表达基因(DEGs),Gene Ontology(GO)分析显示鞘脂代谢过程涉及的基因被富集。鞘脂类在调控植物细胞程序性死亡中具有重要的作用,由此作者推测这些基因表达的改变可能与寄主受到毒性条锈菌侵染时抗性反应的提高有关。

图4 TaPsIPK1与小麦对条锈菌正调控因子TaCBF1d相互作用

体外激酶活性实验证明了TaPsIPK1可磷酸化TaCBF1,而PsSpg1能够增强TaPsIPK1对TaCBF1的磷酸化。那么TaCBF1磷酸化水平对其转录调控功能有什么影响?

作者通过ChIP-seq鉴定到TaCBF1调控的下游基因,比较分析磷酸化失活与激活的TaCBF1对下游基因的转录调控,发现TaCBF1磷酸化抑制其对抗病相关基因的转录,反馈增强了对TaPsIPK1的转录,放大了TaPsIPK1效应,促进小麦感病。至此,作者系统揭示了PsSpg1-TaPsIPK1-TaCBF1磷酸化-转录调控级联反应介导的小麦感条锈病机制。

图5 PsSpg1增强TaPsIPK1对TaCBF1d的磷酸化,而TaCBF1d磷酸化水平影响其转录调控功能

图5 PsSpg1增强TaPsIPK1对TaCBF1d的磷酸化,而TaCBF1d磷酸化水平影响其转录调控功能

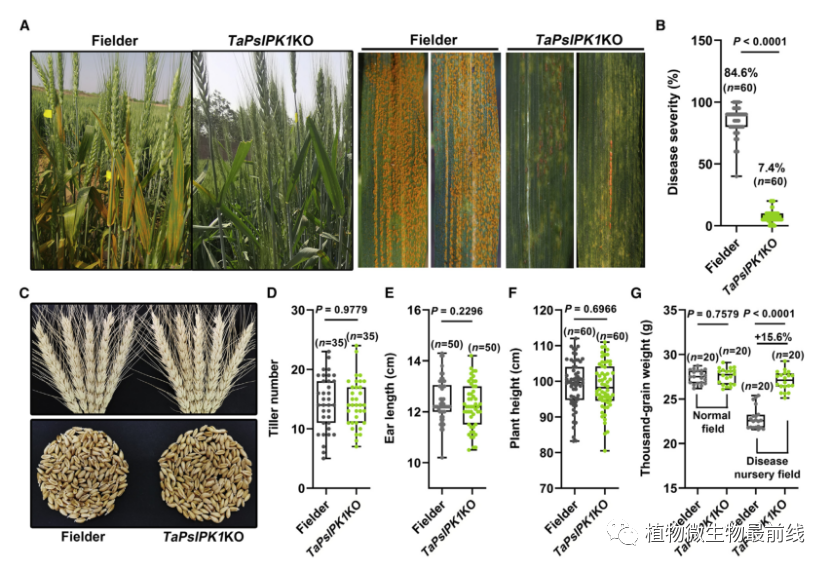

4. CRISPR-Cas9编辑TaPsIPK1创制了具有持久广谱抗锈性的小麦材料

在该研究中,作者利用 CRISPR-Cas9 技术编辑小麦 TaPsIPK1 基因获得了TaPsIPK1敲除突变体,编辑植株对条锈菌和叶锈菌均表现出广谱抗性,且并不影响小麦的株高、分蘖、穗长、千粒重等主要农艺性状。在2020年与2021年陕西省条锈病大流行年份,田间试验结果均表明,TaPsIPK1编辑小麦表现出高抗条锈病,且维持了野生型的主要农艺性状,在生产上展示了良好的应用潜力。该研究创制出的广谱抗病材料为小麦抗锈病育种提供了宝贵的初始材料。

图6 田间种植的TaPsIPK1KO小麦高抗条锈病且保留了关键农艺性状

该研究鉴定到小麦中第一个被锈菌效应子操纵的感病基因,对条锈菌和叶锈菌表现广谱持久抗性的感病基因编辑植株为小麦育种提供了极有价值的种质资源,具有重要的理论与应用价值,为利用感病基因改良作物抗病性提供了更坚实的理论与技术支撑,为作物抗病育种提供了新思路。西北农林科技大学博士后王宁、副研究员汤春蕾和博士生樊昕为该论文的共同第一作者,王晓杰教授和康振生院士为通讯作者,中国科学院遗传与发育生物学研究所周俭民研究员参与了该项研究工作。该研究获得了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金、创新国家小麦产业技术体系、陕西省科技创新团队和高等学校学科创新引智计划等项目的支持。鉴于该研究的重要性,我们特别邀请陈剑平院士、许为钢院士对该工作进行了点评,以飨读者。

专家点评

陈剑平 院士(宁波大学)

陈剑平 院士(宁波大学)

植物与病原菌互作研究领域的标志性成果

条锈病严重影响着小麦的生产安全。建国以来,我国小麦条锈病先后发生过8次大流行,防治后仍损失小麦产量138亿公斤,是小麦上的重大生物灾害。因而,小麦条锈病有效防控对保障我国粮食安全具有重要的战略意义。

小麦条锈菌为活体营养寄生真菌,侵染时通过吸器从寄主细胞汲取营养,同时向寄主小麦分泌毒性效应子,效应子通过操纵寄主感病基因(Susceptibility gene S)或其它途径,实现对寄主小麦的侵染致病。感病基因是病原菌成功侵染、定殖和繁殖所必需的,解析S基因的作用机制,可为深入了解条锈菌的侵染致病本质,开发病害防控新策略提供科学依据。

西北农林科技大学植物免疫研究团队长期从事小麦条锈病可持续控制应用与基础研究。由于小麦条锈菌不能人工培养,无法进行遗传转化,该团队从小麦与条锈菌互作入手,鉴定到了一个小麦感条锈病基因TaPsIPK1,它编码胞质类受体蛋白激酶,负调控小麦的PTI(PAMPs-triggered immunity)和ETI(Effector triggered immunity),敲除TaPsIPK1提前激活了PTI相关防御基因表达与MAPK的磷酸化,更快速启动ETI相关过敏性坏死反应,但并不组成型激发明显的小麦免疫反应。进一步研究发现,TaPsIPK1能够被条锈菌分泌蛋白PsSpg1所劫持,增强其磷酸化活性,促使TaPsIPK1从细胞质膜释放进入细胞核,且TaPsIPK1进入细胞核是发挥感病性必须的。在细胞核中,TaPsIPK1磷酸化转录因子TaCBF1,改变TaCBF1的转录调控模式,抑制抗性相关基因的转录,增强TaPsIPK1的转录水平,放大TaPsIPK1效应,促进小麦感病。

研究首次鉴定到了小麦中被病菌效应子特异识别的S基因,系统深入地揭示了PsSpg1-TaPsIPK1-TaCBF1d的磷酸化与转录调控级联途径介导的感病机制,报道了锈菌效应子利用感病基因打破植物ETI,引致寄主感病的分子机理。特别是,他们通过破坏病菌效应子与小麦感病基因的互作,创制了具有广谱持久抗性的小麦材料,在田间展示了巨大的应用前景。这项研究工作兼具理论突破性和生产应用价值,是植物病理学与作物抗病育种领域标志性的成果。

专家点评

许为钢 院士(河南省农业科学院)

许为钢 院士(河南省农业科学院)

小麦感病基因的鉴定与利用开启了我国种业自主创新的新篇章

小麦条锈病为跨区域传播的气传性重大真菌病害,具有易爆发流行的特点,是小麦安全生产的重要制约因素。应用和布局含抗病基因(R基因)的小麦品种是防治条锈病的一种有效途径。在我国,小麦品种在生产上大规模使用3-5年便会因条锈菌毒性变异丧失抗性,无法在生产中继续利用,导致生产中可利用的抗病基因日益匮乏。发掘新型抗病资源,创制广谱持久抗病新品种,成为小麦条锈病绿色可持续防控的迫切需求。

感病基因(S基因)是被病原菌操控和利用的寄主植物基因,修饰感病基因使病菌无法识别和利用,已成为作物抗病遗传育种的一种新策略。然而,感病基因的突变常影响作物的生长发育、产量等性状。如何鉴定出可利用的感病基因,是实现抗病与其他性状协同需要亟待解决的重大课题。

围绕这一科学难题,西北农林科技大学植物免疫研究团队通过持续努力攻关,获得了一个感病基因TaPsIPK1,编码丝氨酸/苏氨酸类受体激酶,能够被条锈菌效应子PsSpg1利用,负调控小麦抗病性,且TaPsIPK1对效应子介导的致病性是必须的,这是小麦中第一个被病菌效应子靶标的感病基因。令人振奋的是,利用基因组编辑技术在六倍体小麦中突变三个亚基因组中的TaPsIPK1同源基因,实现了对我国条锈菌主要流行小种CYR32、CYR33和CYR34的广谱抗性,并兼抗小麦叶锈病,同时维持了包括千粒重、株高、分蘖数等主要农艺性状。在2020年与2021年陕西省条锈病大流行年份,田间种植的TaPsIPK1突变体小麦表现出高抗条锈病。该研究通过编辑感病基因实现了抗病与农艺性状的协同,为作物抗病育种开辟了新路径、创新了新技术、提供了新材料。

种业科技创新处于农业产业链的源头,正在迈入以生物技术、信息技术、工程技术等多学科高度交叉、高度融合的新阶段,逐步成为新一代技术革命的关键领域,优异种质与基因资源是种业创新的关键,谁先获得了作物基因资源,破解基因的功能,谁就拥有了种业的话语权和主导地位。西北农林科技大学植物免疫研究团队在小麦感病基因鉴定与利用方面的原创性重大成果,是实现种源自主可控,提升种业原始自主创新能力的跨越性突破。

来源:植物微生物最前线、 BioArt植物