数百万年来,植食性昆虫与植物之间开展“军备竞赛”式的协同进化。作为这场战役的先锋成员,唾液基因的进化速率非常快。在已鉴定的唾液成分中,含有大量的物种特有、功能未知的基因(孤儿基因)。以稻飞虱为例,约20%的唾液基因在飞虱科以外的昆虫找不到同源基因;同样,烟粉虱的唾液中也存在很多粉虱科特有的唾液基因。目前,我们对于这些孤儿基因的起源、进化和功能知之甚少。

近日,宁波大学陈剑平院士和张传溪教授团队发现粉虱科祖先通过水平转移获得新基因,该基因随唾液分泌到植物细胞内,通过抑制植物铁氧还原蛋白介导的抗虫防御,促进昆虫持续取食。该研究以“Horizontally transferred salivary protein promotes insect feeding by suppressing ferredoxin-mediated plant defenses”为题在线发表在了国际著名学术期刊《Molecular Biology and Evolution》上。

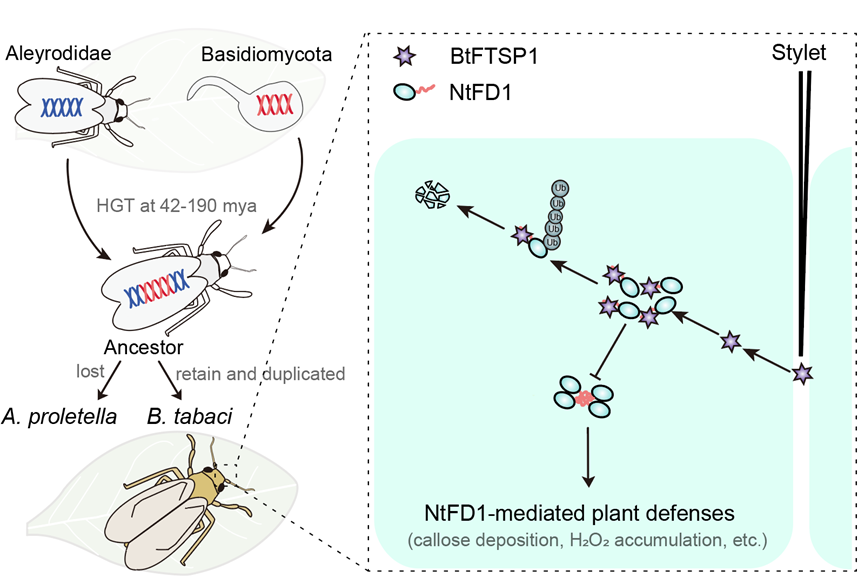

团队前期系统鉴定了烟粉虱的唾液蛋白成分,发现BtFTSP1与真菌基因具有非常高的同源性。通过比较粉虱科和其他昆虫的转录组、基因组,明确FTSP是粉虱科特有的基因。除欧洲甘蓝粉虱Aleyrodes proletella外,所有粉虱科昆虫均有FTSP的同源基因。

物种发育树表明,温室白粉虱Trialeurodes vaporariorum比A. proletella更早出现。FTSP在T. vaporariorum基因组中有3个拷贝,这3个旁系同源基因是在一次水平转移事件后通过基因复制所形成的。利用新疆农业大学马德英教授提供的A. proletella样品,研究人员进一步通过基因组重测序明确A. proletella确实不存在FTSP,推测FTSP进入粉虱科祖先后,在A. proletella发生了丢失。

FTSP在烟粉虱中有4个拷贝。然而,唾液质谱分析表明,只有BtFTSP1在昆虫取食过程中分泌到植物,其他3个旁系同源基因均未能在烟粉虱的唾液中检测到。利用RNAi沉默BtFTSP1,发现BtFTSP1分泌减少后,烟粉虱韧皮部取食时间显著减少且繁殖力下降。相反,在烟草中瞬时表达BtFTSP1能显著提高植物对烟粉虱的吸引力,且烟粉虱繁殖力更高。此外,BtFTSP1沉默后的烟粉虱取食烟草,可引起更强烈的植物防御反应,猜测BtFTSP1可能通过抑制植物防御来促进烟粉虱取食。

利用蛋白互作筛选,该研究明确BtFTSP1与烟草铁氧还原蛋白NtFD1互作,且需要NtFD1的叶绿体转运肽和铁氧还原蛋白结构域同时参与,推测BtFTSP1与NtFD1互作发生在植物的细胞质内。NtFD1是重要的抗虫基因,在烟粉虱取食烟草后诱导表达。

过表达NtFD1会引起植物活性氧积累和胼胝质沉积,不利于烟粉虱取食和产卵;而过表达BtFTSP1能够显著抑制NtFD1过表达引起的植物防御。NtFD1在烟草中主要定位于叶绿体。有意思的是,BtFTSP1能够改变NtFD1的亚细胞定位,且导致NtFD1蛋白水平下降。利用蛋白酶体抑制剂MG132处理能够显著抑制BtFTSP1引起的NtFD1降解,说明BtFTSP1通过泛素化途径促进NtFD1降解。

进一步通过蛋白互作筛选,发现NtFD1能够发生自互作。利用非变性胶实验,推测NtFD1在细胞质内形成四聚体。利用酵母三杂交系统、竞争性pull down和竞争性BIFC,该研究明确BtFTSP1能够破坏NtFD1形成四聚体,最终导致NtFD1在细胞质内被降解。

烟粉虱BtFTSP1与真菌Meira miltonrushii的MmFTSP-like同源性非常高,而MmFTSP-like是一个功能未知蛋白。为探究MmFTSP-like是否也具有和BtFTSP1相似的功能,该研究首先分析了MmFTSP-like与NtFD1的互作关系,发现这两个蛋白不存在互作。此外,MmFTSP-like不能够引起NtFD1蛋白水平的降解,推测BtFTSP1降解NtFD1的功能是在水平转移到昆虫后所形成的。

基于以上结果,该研究提出了唾液基因BtFTSP1可能的起源与进化:在1.9-0.42亿年前,粉虱科祖先从担子菌水平转移获得FTSP基因。该基因在欧洲甘蓝粉虱中发生丢失,但在温室白粉虱、烟粉虱等昆虫中保留并发生了复制和选配(co-option)。在烟粉虱中,BtFTSP1进化为唾液基因并获得新的功能:BtFTSP1被分泌到植物后,通过竞争结合破坏抗性基因NtFD1形成的四聚体,导致NtFD1被泛素化降解,抑制其引起的植物防御,最终帮助烟粉虱持续取食宿主植物。

图2 唾液基因BtFTSP1可能的起源与进化

宁波大学植物病毒学研究所硕士研究生王毅哲和浙江大学昆虫科学研究所叶雨轩博士为论文第一作者,李俊敏研究员、张传溪教授和黄海剑特聘研究员为论文通讯作者。该项研究得到了国家自然科学基金区域创新联合发展基金(U20A2036)和面上基金(32270146)等项目的资助。该研究特别感谢新疆农业大学马德英教授提供的欧洲甘蓝粉虱样品。