虽然当前我国已登记的微生物农药耳霉菌、金龟子绿僵菌CQMa421、球孢白僵菌及植物源农药苦参碱等少量生物源产品用于稻飞虱防治,但稻飞虱的防治仍主要依赖化学农药。截至2022年2月28日,我国登记防治稻飞虱的化学农药商品总计2203个,约占我国登记杀虫剂商品(不含原药)的13%。其中登记单剂商品1518个、混剂商品685个。

1. 我国防治稻飞虱化学农药单剂登记情况

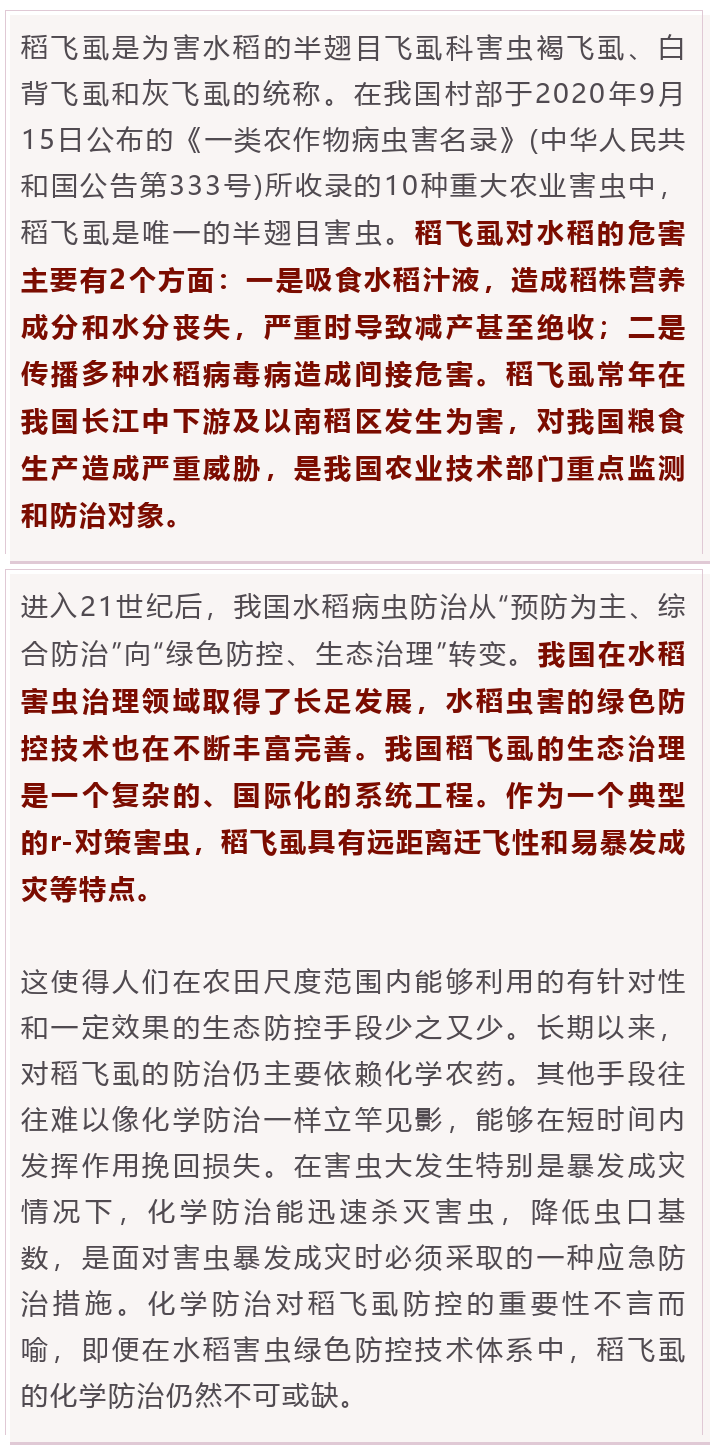

我国登记防治稻飞虱的化学农药单剂商品总计33个品种,共登记商品1518个。商品登记数量排在前10位的品种分别是吡虫啉、吡蚜酮、噻虫嗪、噻嗪酮、异丙威、呋虫胺、毒死蜱、仲丁威、速灭威和烯啶虫胺。从种类上看新烟碱类杀虫剂产品登记品种和数量最多,共9个品种,登记商品数量占登记单剂总数的近一半(48.16%);其次为氨基甲酸酯类,共6个品种,登记商品数量占登记单剂总数的16.86%;吡蚜酮和噻嗪酮登记商品数量分别占登记单剂总数的13.37%和10.41%;另外,仍有9种有机磷类杀虫剂登记用于稻飞虱防治,登记商品数量总计占登记单剂总数的9.68%,其中一半以上为毒死蜱(表1)。

从杀虫剂的作用机制看,防治稻飞虱的杀虫剂除昆虫生长调节剂噻嗪酮作用于昆虫几丁质合成阻断昆虫生长外,其余品种皆以昆虫神经系统及肌肉为作用靶标。登记防治稻飞虱的绝大部分杀虫剂品种都具有速效性,施用后能够在短时间内发挥药效起到防治作用。但这也意味着大多数品种缺乏选择性,特别是以触杀为主的有机磷类及氨基甲酸酯类杀虫剂都面临较高的生态安全性风险。而新烟碱类对蜜蜂等的安全性更是广为诟病,其众多品种已经在欧美等发达地区遭到禁用。随着人们对生态安全的重视,具有高度选择性的安全杀虫剂将越来越受到青睐。这也正是吡蚜酮等品种虽已面临严峻的抗性增长风险但仍受重用的原因之一。

在2021-2022年度国家救灾农药储备中,吡蚜酮仍是储备数量最多的防治稻飞虱的农药品种。未来,更具安全性、选择性,并具有新型作用机制的内吸速效性杀虫剂仍是防治稻飞虱的首选。

2. 我国防治稻飞虱化学农药混剂登记情况

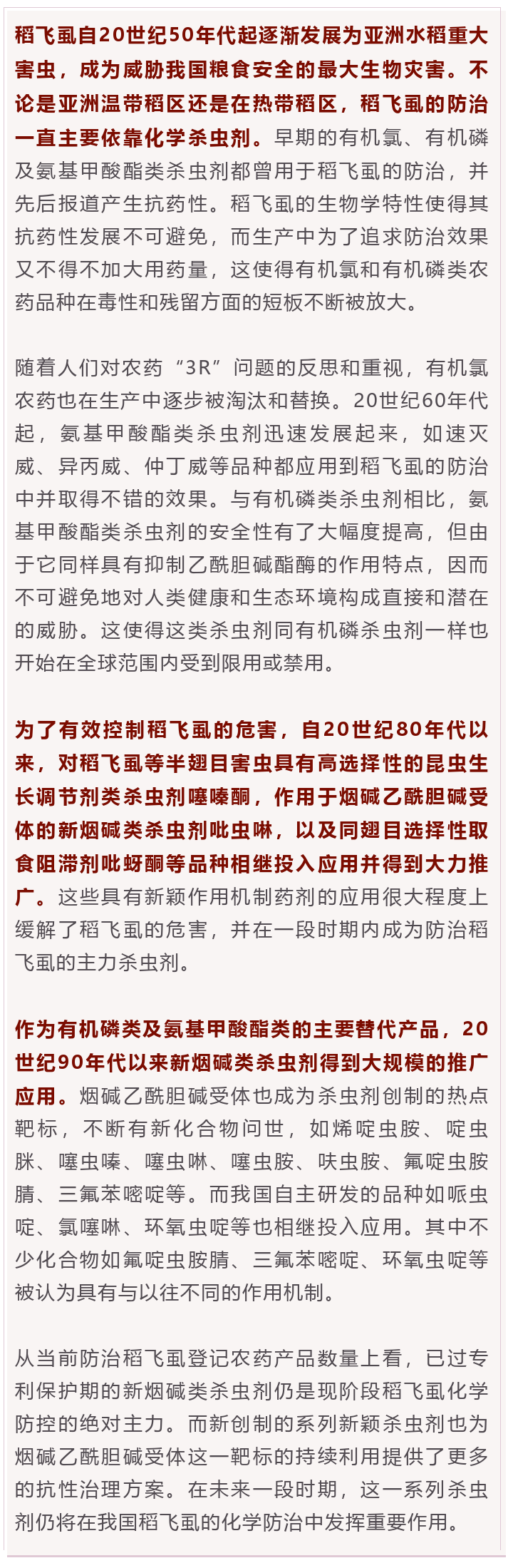

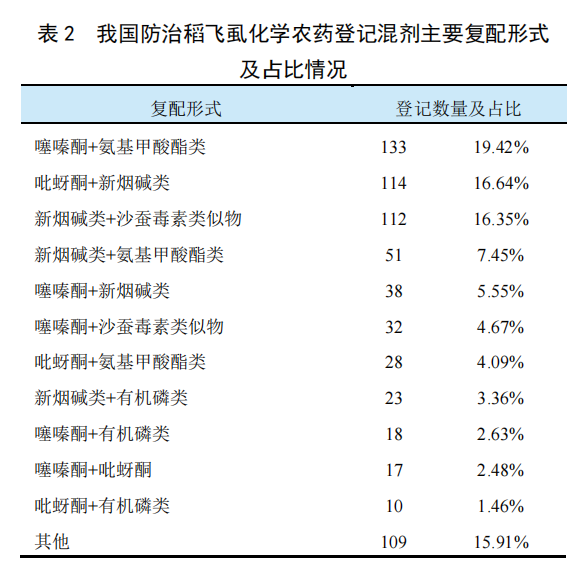

我国登记防治稻飞虱的化学农药混剂商品总计685个,复配组合在百种以上。商品登记数量排在前10 位的品种分别是噻嗪·异丙威、吡虫·杀虫单、烯啶·吡蚜酮、吡虫·噻嗪酮、噻嗪·杀虫单、吡蚜·呋虫胺、噻虫·吡蚜酮、吡蚜·异丙威、吡虫·异丙威和吡蚜·噻嗪酮(图1),以上品种占登记混剂商品总数的64.67%。

登记防治稻飞虱的化学农药混剂类型绝大部分为不同作用机制品种间的增效复配,应用的主要农药品种与登记单剂品类大致相同。使用频率较高的品种主要有吡蚜酮、噻嗪酮、吡虫啉、烯啶虫胺、异丙威、仲丁威、毒死蜱等。其中噻嗪酮和吡蚜酮是混剂搭配的重点应用品种,接近60%的混剂品种与之相关。

它们多与新烟碱类、氨基甲酸酯类、有机磷类等搭配使用以提高对稻飞虱的杀灭效果。新烟碱类农药的应用频率也比较高,其与氨基甲酸酯类或有机磷类的复配也是稻飞虱化学防治中应用较多的混剂类型(表2)。此外,药剂复配的另一目的则旨在扩大药剂杀虫谱,以兼治二化螟、稻纵卷叶螟等水稻鳞翅目害虫。沙蚕毒素类似物杀虫单的相关混剂则主要基于此目的。

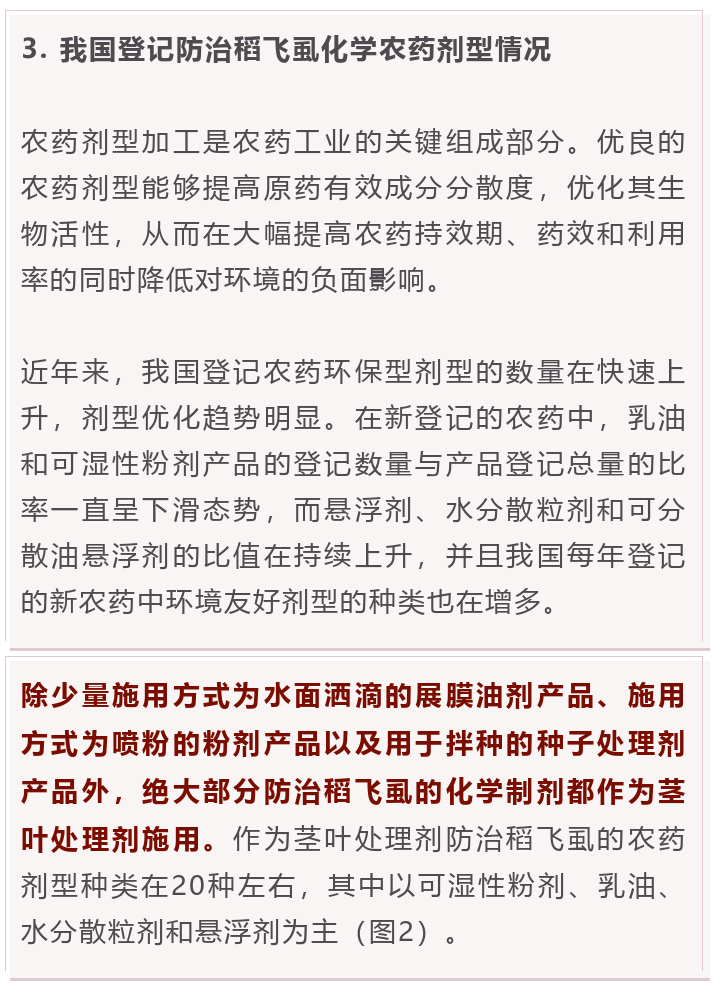

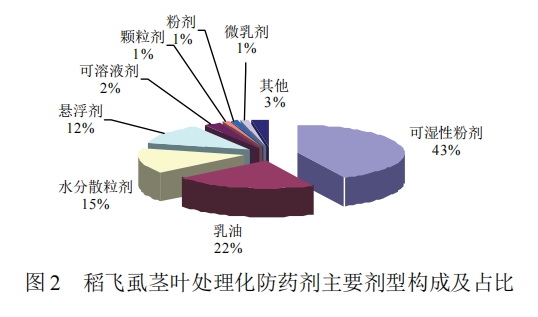

不同杀虫剂品种的剂型构成也存在差别,乳油在氨基甲酸酯类和有机磷类杀虫剂中的占比仍比较高,其中有机磷类的乳油占比高达94%,氨基甲酸酯类则为72%,而水乳剂等环境友好型剂型所占的比例仍十分有限。吡蚜酮、噻嗪酮以及新烟碱类虽仍以可湿性粉剂为主,但悬浮剂、水分散粒剂的占比大幅提高(图3)。

稻飞虱群体在田间呈聚集分布,并且主要在水稻基部取食为害。采用叶面喷雾的方式进行田间防治时,药剂的分散性能和施药方式都会对药效产生不同程度影响。特别对触杀型的杀虫剂来讲,制剂的性能对农药利用率的提高、药效的发挥以及农药的减量增效等都至关重要。随着人们环保意识的增强,研究和开发“水性、粒状、缓释”剂型已成为农药加工领域的研究热点,农药加工行业正朝着高效、安全、经济、方便、环保的方向发展。

越来越多的新剂型也被应用到稻飞虱的防治中来,如超低容量液剂、微囊悬浮剂、微乳剂、泡腾片剂、泡腾粒剂、可分散油悬浮剂、悬浮种衣剂等,这些剂型对内吸性杀虫剂的药效提升及持效期的延长都大有裨益,并且能够适应无人机飞防等新兴施药方式对农药制剂的要求。

农药是重要的农业生产资料,为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。2020年,随着新修订《农药管理条例》的贯彻实施,绿色发展理念不断深入,农药风险管理进一步强化。我国的农药登记管理基于国情考虑兼顾考察农药安全性与药效,是保障用药安全维护农户权益的第一道屏障。但仅靠登记层面的约束并不能有效解决稻飞虱化学防治中的所有问题。

化学防治中稻飞虱的再猖獗等问题往往与超范围用药、不合理混用等不科学的用药行为密切相关。所以厘清现有药剂的作用机制,加强用药培训,针对靶标种群抗药性发展水平科学选用药剂和制定轮换用药策略就显得尤为重要。遵循植保技术部门用药指导,将国家相关农药管理政策落实落细,并严格杜绝杀虫剂使用层面的滥用和乱用现象,多措并举全力保障对稻飞虱的化学防控长期安全有效,切实保障粮食安全。

作者:张正炜 ,卫勤 ,章先飞 ,陈秀,姜忠涛

来源《世界农药》2022年第6期