近日,西北农林科技大学植物保护学院果树病害综合防治研究团队在Horticultural Plant Journal期刊上在线发表了题为“Vascular network-mediated systemic spread of Pseudomonas syringae pv. actinidiae causes the bacterial canker of kiwifruit”的研究论文。该研究率先揭示了猕猴桃溃疡病菌(Psa)传导致害规律,阐明了维管组织介导的Psa系统性传导是溃疡病呈现“一病多症”及“发病快、死树急”的内在机制。

猕猴桃的“隐形杀手”:猕猴桃溃疡病菌引起的“一病多症”和“快速死树”的现象

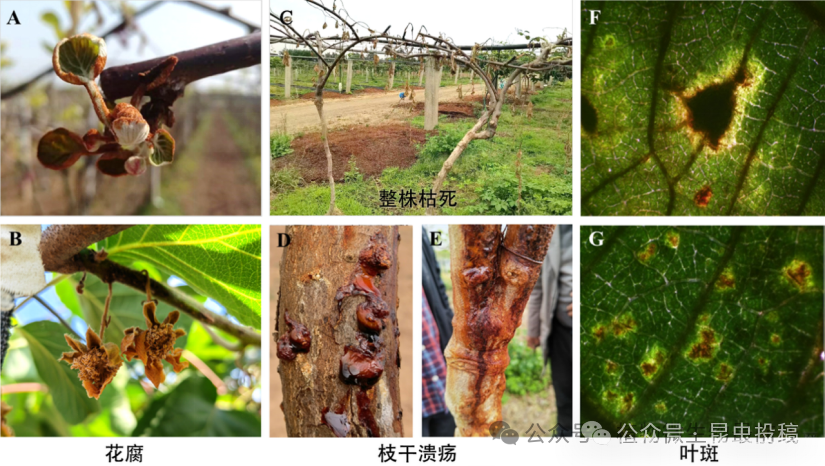

猕猴桃(Actinidia spp.)含有丰富的膳食纤维、维生素C、维生素E和多种类黄酮等抗衰老活性成分,在全世界有23个国家广泛生产种植。然而,猕猴桃产业正面临细菌性溃疡病的严重威胁。引发溃疡病的元凶是一种名为丁香假单胞菌猕猴桃变种(Pseudomonas syringae pv. actinidiae,Psa)的细菌。它如同“植物刺客”危害所有植物器官,引发花腐、叶斑、枝梢枯死及典型的茎干溃疡等“一病多症”的现象。最致命的是其发病速度——从个体枝条坏死到整株死亡只需数周。近二十年来,科学家始终困惑于:这种病原菌究竟凭借什么能力,能在如此短的时间内摧毁整棵大树?

猕猴桃溃疡病在田间呈现“一病多症”的现象

科学家如何破案?高清成像揭露病菌侵染传导轨迹

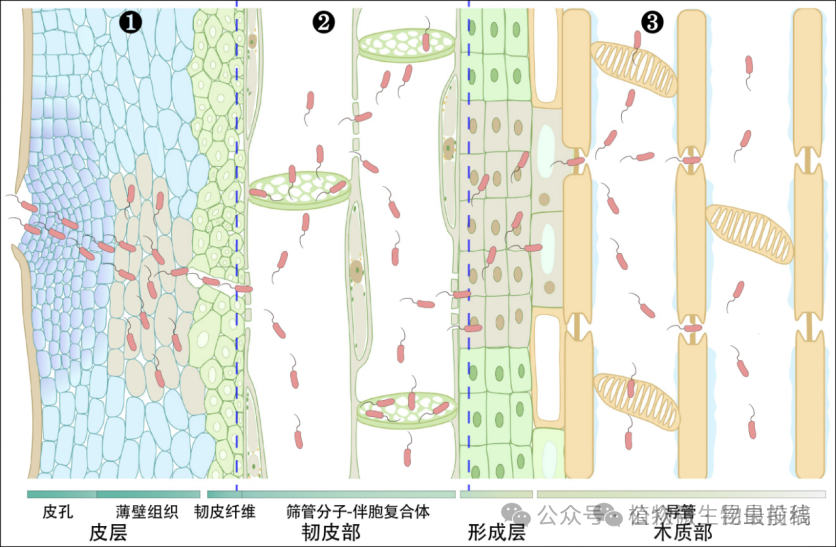

由黄丽丽教授领衔的果树病害综合防治研究团队,借助射线显微镜、电子显微镜和荧光示踪等高分辨成像技术,首次完整解析病菌在树体内的侵染传导轨迹。研究发现,Psa拥有极其复杂的入侵策略:

①突破外层组织:病菌通过树皮皮孔或伤口侵入后,快速突破枝干韧皮纤维带屏障,随后进入维管韧皮部侵染。

②韧皮部长距离传导:病菌通过形变适应性地穿越比自身体积更小的筛孔(直径仅0.6微米)在韧皮部筛管中长距离传导致害。

③木质部高速传导:在破坏形成层后,病菌沿运送水分的木质部导管上下双向高速传导,同时破坏纹孔膜在导管间快速迁移。

而木质部定殖的病菌也能通过逆向路径(木质部→形成层→韧皮部→皮层)向外扩散致害引起枝干流脓溃烂。

猕猴桃溃疡病菌(Psa) 在枝(茎)干侵染路径模式图

致命速度之谜:维管网络成病菌“特快专列”

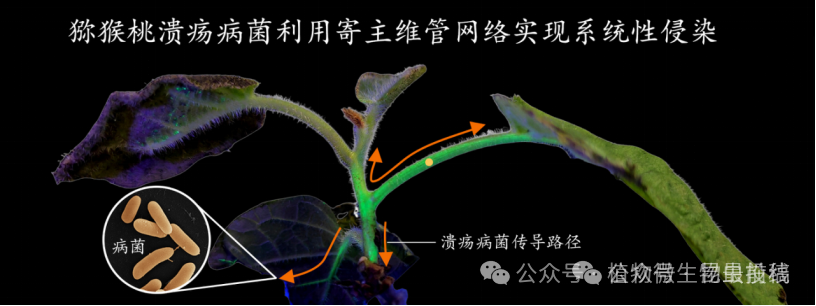

研究发现:植物内部的维管系统是Psa在树体中快速传播致死的关键媒介:

①快速扩散:病菌通过维管束在2周内就能从单一侵染点蔓延至全株。

②跨器官间迁移:病菌通过枝叶交接处叶迹维管束、枝(茎)干间枝迹维管束辐射扩散,引致多器官受害,形成正反馈恶性循环。

③木质部优先:当病菌跨器官转移时,首选用时最短的木质部通道,借助木质部液流快速递送至全株。

猕猴桃溃疡病菌(Psa)通过寄主维管网络在多器官间传导致害

给果农带来新希望:精准防控的突破口

该研究为猕猴桃溃疡病防控指明了新方向:

①关键靶点:相较于传统表面喷雾,阻断病菌在维管束内的迁移可显著提升防治效率。基于此,团队成功筛选高效生防菌株——嗜根假单胞菌(Pseudomonas rhizophila Z98),其可有效抑制猕猴桃溃疡病菌(Psa)在维管组织中的传导,防效达98.89%。相关研究成果已发表于Pesticide Biochemistry and Physiology期刊上(DOI: 10.1016/j.pestbp.2024.106251)。此外,团队还同步挖掘了多株高效生防菌如多粘类芽孢杆菌Paenibacillus polymyxa YLC1,以及黄杆菌Flavobacterium F-55,并解析了抑制溃疡病菌的机理。当前正推进基于这些菌株的微生物制剂开发,拟用于细菌性溃疡病的绿色防控。

②防控窗口期:基于溃疡病“一病多症”和病菌系统性侵染的新发现及团队多年田间研究揭示的树体带菌周年消长规律,明确了在病菌突破皮层侵入维管系统前的黄金窗口期用药效果最佳。据此,团队研发了以“秋控菌源、春防侵染”为核心、涵盖“两前两后”关键时期的精准防控技术,即秋季一前一后:采果后至落叶前,实施主干施药,精准清除树体越冬菌源;春季一前一后:开花前至落花后,开展全园喷雾,高效防控新生侵染。

研究意义

这项发表于Horticultural Plant Journal的研究成果颠覆了过去错误认知——猕猴桃细菌性溃疡病并非多个器官各自受害的“散兵作战”,而是由维管网络主导的系统性战争。该发现揭示:病菌通过植物“血管”实现全株协同破坏,如同“癌症”转移般快速致命,成为猕猴桃溃疡病研究的重大突破。其揭示的“维管传导致害机制”,为番茄青枯病、葡萄皮尔斯病等植物系统性病害的研究开辟了新范式。未来基于阻断维管通路的精准防治技术,有望发展为抗击植物“癌症”的靶向疗法。

植物保护学院博士生田润泽为论文第一作者,黄丽丽教授、张宏昌副教授为共同通讯作者。研究过程中,刘巍副教授提供了宝贵建议,课题组已毕业硕士生田玉洁、党欠欠参与了相关工作。该研究得到国家重点研发计划(2022YFD1400200)、陕西省高层次人才特殊支持计划及西北农林科技大学“双一流”学科项目资助。