有害生物抗药性日益加剧及禁限用农化品逐渐增多的双重压力下,开发新型绿色农药势在必行。作为首个商业化的异噁唑啉类农药,氟噁唑酰胺凭借独特作用机制、广谱生物活性及较好的生态环境相容性等优点成为有害节肢动物抗性治理的重要工具。本文系统总结了氟噁唑酰胺的理化性质、毒性、作用机制、生物活性、抗性、代谢残留、合成分析和制剂应用等进展情况,旨在为氟噁唑酰胺等异噁唑啉类杀虫剂的研发、原药登记与产品应用提供指导。

氟噁唑酰胺是日产化学开发的异噁唑类杀虫剂,首个作为农药成功商业化的异噁唑啉类杀虫剂,其作用机理新颖,杀虫谱广。氟噁唑酰胺 2019年在韩国上市,在其它国家的化合物专利将于2026年到期。氟噁唑酰胺是一个非常值得关注的优秀杀菌剂产品,对氟噁唑酰胺原药登记感兴趣的企业可以多加关注。

一、前言

作为一种农业生产资料,农药在保护农林和园艺作物,保障粮食安全和促进公共环境卫生健康等方面具有重要作用。然而,随着气候环境和作物种植结构的改变、大量农药的反复使用,有害生物对现有农药的耐药性不断增强。加上高风险农药禁用和限用的范围扩大,新型绿色农药的研究、开发和应用显得愈发迫切。现有农药的耐药性不断增强。加上高风险农药禁用和限用的范围扩大,新型绿色农药的研究、开发和应用显得愈发迫切。

作为继新烟碱类、芳基吡唑类和双酰胺类杀虫剂后又一大类重要的杀虫剂(含杀螨剂),氟噁唑酰胺具有独特的作用机制、广谱的生物活性和较好的生态环境相容性等优点,已逐渐成为害虫综合治理和抗性防治的重要工具。迄今已有多种异噁唑啉类杀虫剂得到了研究开发,其中已商业化和具有商业化前景的异噁唑啉类杀虫剂有至少有10 余种(图1)。根据异噁唑啉环上3−位取代基的不同,可进一步将这些杀虫剂细分为4 小类:

①苯甲酰胺小类,包括氟雷拉纳、氟噁唑酰胺、异噁唑虫酰胺和噁唑氟虫胺;

②萘甲酰胺小类,包括阿福拉纳、艾司索拉纳[即(S)−阿福拉纳]和尤米伏拉纳;

③螺环胺小类,如沙罗拉纳;

④噻吩甲酰胺小类,包括洛替拉纳和米伏拉纳。

其中,又以苯甲酰胺小类的品种居多。

在这些苯甲酰胺小类品种中,氟噁唑酰胺是第一个作为农药成功商业化的异噁唑啉类杀虫剂,代号NC−515、A253,由日本日产化学公司创制开发。氟噁唑酰胺对鳞翅目、缨翅目以及其他多种类别的有害节肢动物敏感和抗性种群具有较高生物活性。其生产成本比氟雷拉纳等同类品种低,最早于2018 年在韩国登记上市,后在日本和其他国家以商品名GraciaTM(10%EC)等进行应用推广。至今还鲜见有关该杀虫剂的系统报道。本文对氟噁唑酰胺的理化性质、毒性、作用机制、生物活性、抗性、代谢残留、合成分析和制剂应用等进展情况进行系统总结,以期为氟噁唑酰胺等异噁唑啉类杀虫剂的研发与应用提供指导。

氟噁唑酰胺的IUPAC 化学名称为4−[(5RS)−5−(3,5−二氯苯基)−5−三氟甲基−4,5−二氢异噁唑−3−基]−N−[(EZ)−(甲氧基亚氨基)甲基]−2−甲基苯甲酰胺,分子式为C20H16Cl2F3N3O3, 分子量为474.26。

氟噁唑酰胺为白色无臭味粉末,密度1.43 g/cm3(20 ℃),熔点173~174 ℃,沸点301 ℃,250 ℃以下不分解,蒸气压2×10−9 Pa (20 ℃)或4×10−9 Pa(25 ℃);溶解度(g/L,20 ℃):水5.4 ×10−5,己烷0.06,甲苯15.2,丙酮101,乙酸乙酯69.5,甲醇4.85,二氯甲烷131,正辛醇1.67;解离度:pH 4~10时不解离;正辛醇/水分配系数Log Pow = 5.0;稳定性:水解半衰期(DT50) = 14.2~14.6 d,且在30 d 内稳定(pH 7 或9,25 ℃),水中光解DT50 = 9.6~10.2 d(pH 7,25 ℃,425 W/m2,300~800 nm)。特别地,氟噁唑酰胺在曲拉通X−100 (0.5 g/L)、乙腈、异丙醇、甲醇、N,N−二甲基甲酰胺和丙酮溶液中的DT50为7.8~150.7 h,消解速率依次降低。与异噁唑虫酰胺相比,氟噁唑酰胺的蒸气压和水溶解度更低,但两者的LogPow 值相同。

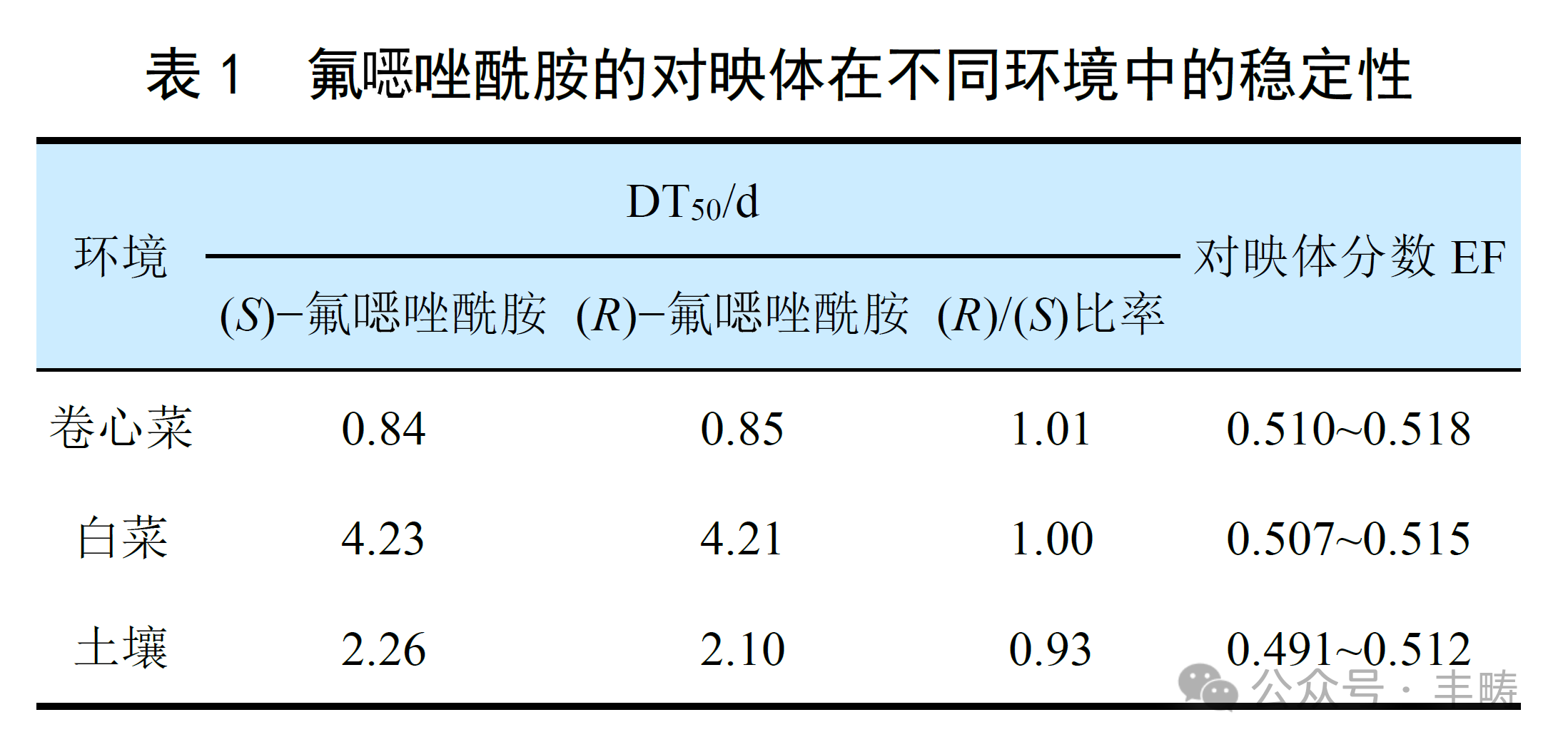

由于化学结构中存在1 个手性碳原子和1 个双键,氟噁唑酰胺含有多个构型异构体,其理化性质存在差异。其中,(E)−氟噁唑酰胺为树脂状非晶体;(Z)−氟噁唑酰胺为固体,熔点为167.0~169.0 ℃(Z/E=98/2)。对于(Z)−式异构体,97%对映体过量(ee)值的(S,Z)−氟噁唑酰胺的熔点为157.0~158.0 ℃,[α] 20.1 D 为+71.70°(C=1.138,乙腈);98%ee 值的(R,Z)−氟噁唑酰胺为树脂状非晶体,[α] 21.1D 为−73.66° (C=1.250,乙腈)。氟噁唑酰胺在有氧和无氧土壤环境中的降解无构型转化,田间条件下在卷心菜、大白菜和土壤中的降解也不具有对映选择性(表1)。这可能与其对映体相同的降解速率以及对映体之间的非生物和/或生物反应(包括光解、水解和生物降解)消旋等因素有关。

1.哺乳动物毒性

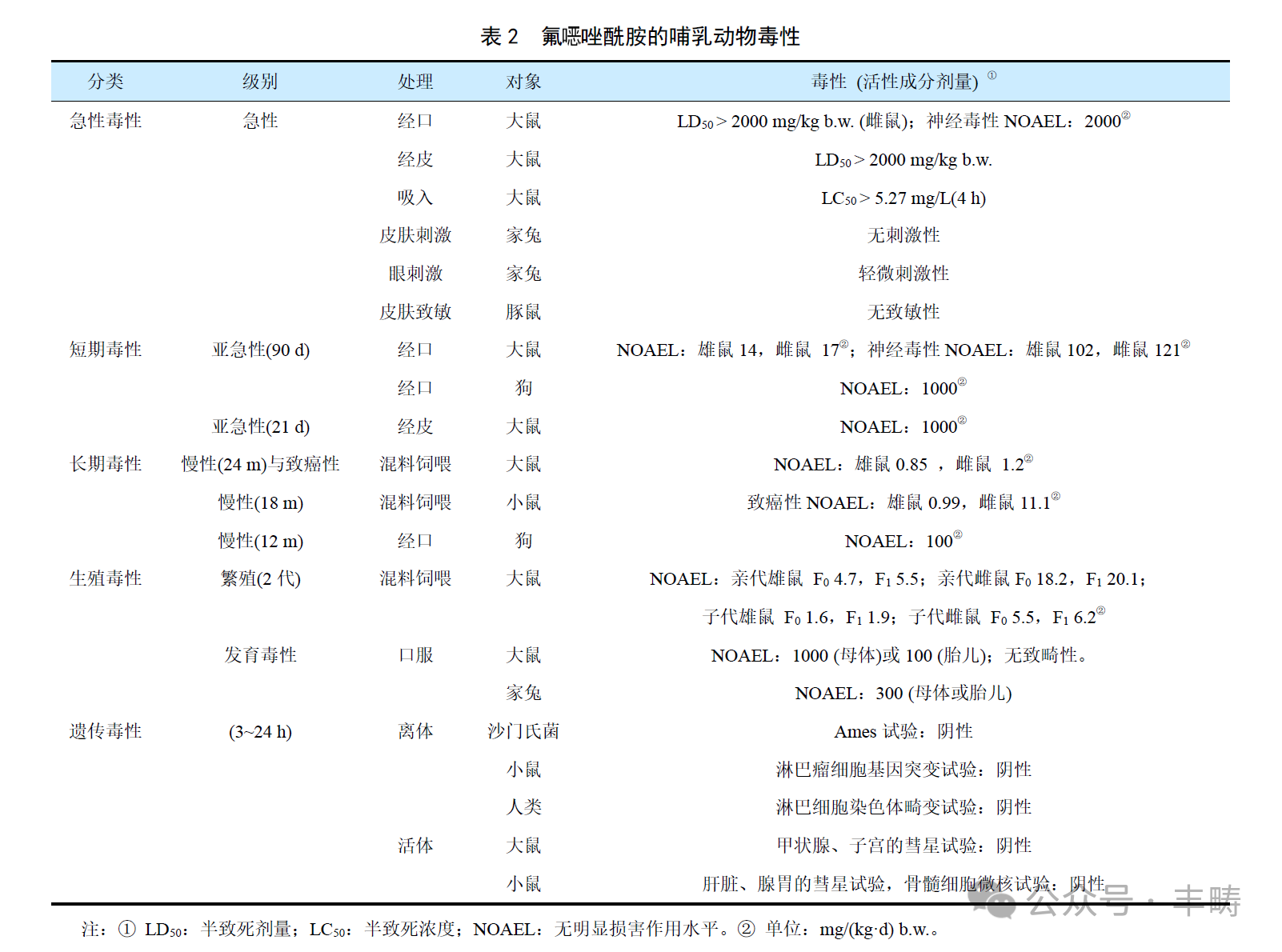

由日本农林水产省公布的哺乳动物毒性数据(表2)可知,氟噁唑酰胺为低毒农药,对大鼠、小鼠、家兔、豚鼠和狗等哺乳动物相对安全。相关数据还表明,氟噁唑酰胺不具有雄/雌激素活性和抗雄/雌激素活性,但可引起雄性小鼠不可逆的睾丸曲细精管变性及附睾管腔细胞碎片化等变化,哺乳期乳汁接触氟噁唑酰胺会抑制大鼠后代体重增长并降低后代的存活率。同时,高浓度(20000 mg/L)氟噁唑酰胺还会诱导肝脏尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶(UGT)、降低血浆甲状腺素(T4),进而诱发雄性大鼠甲状腺滤泡细胞腺瘤。日本规定氟噁唑酰胺每日允许摄入量(ADI)和水质污染标准值分别为0.0085 mg/kg b.w.和0.022 mg/L。

2.生态毒性

由生态毒性数据(表3)可知,氟噁唑酰胺对鸟类等陆生节肢动物低毒,但对鱼类、甲壳类和藻类等水生生物,以及蜜蜂都具有高毒性。对斑马鱼的研究结果表明,氟噁唑酰胺具有较高的急性毒性,对异源表达的Drα1β2Sγ2 或Drα1β2S 的γ−氨基丁酸门控氯离子通道(GABA−Cl)电流具有轻微的抑制作用,并可能在短时间内引起较高的生物富集。

同时,氟噁唑酰胺还对家蚕(Bombyx mori)、南方小花蝽(Orius strigicollis) 、加州新小绥螨(Amblyseius californicus)、红点唇瓢虫(Chilocoruskuwanae)、双斑方瓢虫(Pseudoscymnus hareja)、巴氏新小绥螨(Neoseiulus barkeri)、智利小植绥螨(Phytoseiulus persimilis) 和烟盲蝽(Nesidiocoristenuis) 等其他有益节肢动物表现出了较高的毒性和残效期。相关研究结果表明,氟噁唑酰胺50 mg/L 对家蚕4 龄幼虫(3 d)、南方小花蝽(2 d)、加州新小绥螨成虫(2 d)、加州新小绥螨卵(4 d)、智利小植绥螨成虫(2 d)、智利小植绥螨卵(4 d)以及烟盲蝽成虫和若虫(5 d)的杀死率均达100%,对巴氏新小绥螨生存力和繁殖力的残效期长达28 d 左右。

与其他杀虫剂相比较,氟噁唑酰胺对蜜蜂的急性经口毒性比氟雷拉纳要低,急性接触毒性也远低于氟虫腈和乙虫腈。此外,氟噁唑酰胺、(S)−氟噁唑酰胺和(R)−氟噁唑酰胺对蜜蜂急性接触的LD50 分别为1.5 μg/蜂、6.47 μg/蜂和> 200 μg/蜂[8],毒性依次降低。

1.作用方式

氟噁唑酰胺对靶标节肢动物的作用以胃毒和触杀为主,兼具一定的卵孵化抑制和跨层转移作用,没有内吸传导作用。该杀虫剂可在数小时内快速杀死有害节肢动物以保护作物免受侵害。

2.生物化学

(1)对受体的作用

放射性配体结合和双电极电压钳(TEVC)试验结果表明,氟噁唑酰胺可有效抑制[3H] EBOB(4'−乙炔基−4−正环双环苯甲酸酯)与家蝇头膜的特异性结合,并对家蝇GABA−Cl 和谷氨酸门控氯离子通道(Glu−Cl)等配体门控氯离子通道都存在拮抗作用。也就是说,氟噁唑酰胺对靶标节肢动物的作用靶标不是单一的。同时,氟噁唑酰胺对大鼠的GABA−Cl 和人的甘氨酸门控氯离子通道几乎无显著拮抗作用,这说明该杀虫剂对节肢动物比哺乳动物具有更高的靶标位点选择性。

对灰飞虱和二斑叶螨的氟虫腈敏感种群和抗性种群具有相同的高水平生物活性,说明氟噁唑酰胺对靶标有害节肢动物的作用与氟虫腈等现有GABA−Cl 拮抗剂存在差异。与阿维菌素在GABA−Cl受体亚基外部的结合位点不同,氟噁唑酰胺与GABA−Cl 受体内部的跨膜亚基表面相结合,其作用位点位于受体亚基间的第一跨膜(TM1)和第三跨膜(TM3)结构域的表面。根据国际杀虫剂抗性行动委员会的最新分类,氟噁唑酰胺属于第30 组GABA−Cl 变构调节剂,与溴虫氟苯双酰胺(broflanilide)和异噁唑虫酰胺相同,而与芳基吡唑和大环素内酯类杀虫剂不同。与异噁唑虫酰胺相比较,氟噁唑酰胺对草地贪夜蛾敏感种群抗狄氏剂亚基(RDL)组成的GABA−Cl 受体的作用力略低。

一般认为疏水作用是氟噁唑酰胺与受体口袋结合的主要驱动力。研究结果表明,(S)−氟噁唑酰胺与Leu305 形成卤素键,与Tyr253 形成氢键,与Lys307形成氢键并发生阳离子−π相互作用。(S)−氟噁唑酰胺对残基的范德华力贡献和静电相互作用大于(R)−氟噁唑酰胺,使得(S)−氟噁唑酰胺对GABA−Cl 受体的作用力更强而显示出更高的毒力或活性。

(2)亚致死作用

亚致死浓度或剂量的氟噁唑酰胺处理后,靶标节肢动物的种群及其后代的繁殖、发育和存活受到抑制。氟噁唑酰胺亚致死浓度(LC10 和LC30)处理小菜蛾使其内在增长率(r)、有限增长率(λ)和净繁殖率(R0)显著降低。其中,小菜蛾亲代F0 的4 龄幼虫历期、畸形蛹、成虫率和成虫产卵前期显著增加,化蛹率和蛹重显著降低或减少;子代F1 的繁殖力、化蛹率、成虫羽化率、蛹重和成虫寿命降低或减少,而子代卵量、总幼虫历期、畸形成虫率、总寿命和产卵前期显著增加。氟噁唑酰胺亚致死剂量(LD10和LD30)处理后,二化螟亲代F0 的3~6 龄幼虫的存活时间、蛹期、化蛹率和生活史率均显著增加。

亚致死作用效果受氟噁唑酰胺的浓度或剂量等因素影响。氟噁唑酰胺高剂量处理对二化螟的亚致死效应高于低剂量的:LD30 处理使亲代F0 卵巢管变短变轻,子代F1 卵期显著变长,而LD10 则没有。同时,氟噁唑酰胺高浓度处理使小菜蛾解毒酶谷胱甘肽S−转移酶活性增加,子代F1 的相对适合度降低。

氟噁唑酰胺对多种农业有害节肢动物具有广谱生物活性。室内生测普筛结果(表4)表明,氟噁唑酰胺不同构型异构体10~500 mg/L 对不同生长发育阶段的鳞翅目、缨翅目、半翅目、鞘翅目、双翅目、蜱螨目和蜚蠊目等多类别的动植物寄生害虫和公共卫生害虫具有较高生物活性。

进一步的毒力测试结果(表 5)表明,(S)−氟噁唑酰胺对鳞翅目、半翅目和蜱螨目有害节肢动物的毒力约为(R)−氟噁唑酰胺的 55.1~304.4 倍。这与其对蜜蜂的毒性和对 GABA−Cl 的结合力一致,说明(S)−氟噁唑酰胺为氟噁唑酰胺的主要活性物质。

与其他杀虫剂对比的生物活性测试结果(表6)表明,氟噁唑酰胺对不同生长发育阶段小菜蛾、草地贪夜蛾、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、二化螟、黏虫、小地老虎、烟粉虱、蚜虫、甲虫、蓟马、螨虫和红火蚁等有害节肢动物具有较高杀灭活性,多优于有机磷、拟除虫菊酯、氨基甲酸酯、双酰肼、芳基吡唑和双酰胺类等传统杀虫剂而不如阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和氟雷拉纳等杀虫剂。特别地,氟噁唑酰胺的杀螨活性优于溴虫氟苯双酰胺而杀蓟马活性与之相当。

由表6 还可知,氟噁唑酰胺的不同作用方式,以及对不同发育阶段、不同种类和品系靶标有害节肢动物的生物活性呈现出差异。其中,其触杀和胃毒的毒力大致相当但低于混合作用的,对低龄幼虫的活性优于高龄幼虫的,对鳞翅目害虫、蓟马和螨虫的生物活性优秀而对半翅目害虫的相对较低,对花蓟马和二斑叶螨的活性分别优于西花蓟马和神泽氏叶螨的,对烟蓟马产雌单性生殖雌成虫的活性优于产雄单性生殖雌成虫的。

氟噁唑酰胺对靶标节肢动物的作用以胃毒和触杀为主,兼具一定的卵孵化抑制和跨层转移作用,没有内吸传导作用。该杀虫剂可在数小时内快速杀死有害节肢动物以保护作物免受侵害。靶标有害节肢动物对氟噁唑酰胺的抗性与所在区域和节肢动物种类等因素有关。在中国,对多地农业害虫的调查结果显示,氟噁唑酰胺对小菜蛾和甜菜夜蛾种群表现出了很高的敏感性和药效。虽然在抗性种群中未检测到对氟噁唑酰胺的交互抗性,但各害虫种群对氟噁唑酰胺的敏感性显示出差异性,如小菜蛾的差异性为5.7 倍,甜菜夜蛾的差异性为2.3 倍。在韩国,温室马铃薯西花蓟马对氟噁唑酰胺的敏感性较高,但田间小菜蛾已对其产生了抗药性,抗性系数高达64~303 倍。此外,印度的棉红铃虫(Pectinophora gossypiella)对氟噁唑酰胺也产生了较高的抗性,其毒力LC50 值高达47.52~273.29 mg/L。然而,与小菜蛾相比较,草地贪夜蛾对氟噁噁唑酰胺抗性进化的风险相对较低。

1.交互抗性

根据IRAC 作用机制分组,氟噁唑酰胺似乎与同组的异噁唑虫酰胺和溴虫氟苯双酰胺之间的抗性风险较大,而与其他杀虫剂之间的交互抗性风险较小。然而,对草地贪夜蛾和小菜蛾的研究结果表明,氟噁唑酰胺与甲氨基阿维菌素苯甲酸盐存在较低的交互抗性,与溴虫氟苯双酰胺、氯虫苯甲酰胺、氟苯虫酰胺、四氯虫酰胺、氟虫腈、茚虫威、高效氯氟氰菊酯和乙基多杀菌素均未表现出显著的交互抗性。

2.抗性机制

靶标有害节肢动物对杀虫剂产生抗性的机制可能主要涉及解毒酶表达上调介导的代谢抗性、靶标受体基因突变和表达变化介导的靶标抗性以及穿透抗性等方面。虽然杀虫剂对靶标有害节肢动物的穿透性会影响杀虫剂进入体内而引起抗药性的产生,但目前尚无有关氟噁唑酰胺穿透性降低而导致抗性增强的相关报道。

用氟噁唑酰胺连续选择10 代对草地贪夜蛾的抗性影响不明显,但会显著影响其发育和繁殖性状,使R0、世代历期(T)和相对适合度(Rf=0.353)变低。在草地贪夜蛾子代F10中谷胱甘肽S−转移酶活性增加,而细胞色素P450 酶和羧酸酯酶活性没有改变。用氟噁唑酰胺在小菜蛾亲代F0 和连续选择的子代F12、F15 和F18 中,细胞色素P450 酶和谷胱甘肽S−转移酶的比活性在选择过程中显著增加,但酯酶活性变化不显著。

对黑腹果蝇GABA−Cl 受体的研究结果表明,RDL 上的I276C 单点突变体在体外对氟噁唑酰胺和异噁唑虫酰胺丧失敏感性,但对氟雷拉纳的敏感性增强。同时,G335M 单点突变体和I276F+G279S双点突变体对异噁唑虫酰胺、氟噁唑酰胺、氟雷拉纳和溴虫氟苯双酰胺的敏感性降低或表现出高水平抗性。进一步的研究表明,敲除小菜蛾RDL2 基因或降低该基因的转录水平可显著提高氟噁唑酰胺、氟雷拉纳、氟虫腈和唑虫酯等作用于GABA−Cl受体杀虫剂的杀虫活性。增效试验表明,将基于RNAi 技术用大肠杆菌HT155 重组表达的小菜蛾RDL2 的dsRNA 提前喷雾处理或桶混施用可减少氟噁唑酰胺使用量并减缓害虫抗性产生和发展。

氟噁唑酰胺在动物和植物体内的代谢产物以母体化合物为主,其他还有亚胺位点水解产物1 及其脱甲酰基产物2,以及进一步水解产物3。这与其在土壤和水中的主要分解产物一致。值得注意的是,上述3 个代谢物或分解产物的急性毒性较低且无遗传毒性,其中2 和3 还是合成氟噁唑酰胺的关键中间体。

对于主要的代谢残留物,日本和韩国对氟噁唑酰胺在不同食品中的最大残留限定(MRL)进行了限定(表7),其范围为0.01~20 mg/L。农药残留研究结果表明,氟噁唑酰胺已成为韩国检出频率最高的农药成分之一。

1.合成

氟噁唑酰胺的合成可基于多种不同的原料和路线,但4−[5−(3,5−二氯苯基)−5−三氟甲基−4,5−二氢异唑−3−基]−2−甲基苯甲酰胺(2)是其合成关键中间体。关键中间体2 主要有2 种合成路线:

①以2−甲基−4−乙酰基苯甲酸(4a)为起始原料,经酰氯、酰胺化反应后,与3', 5'−二氯−2, 2, 2−三氟苯乙酮(6a)和盐酸羟胺一锅法缩合、共沸脱水和分子内环合得到;

②基于氟雷拉纳的关键中间体4−[5−(3,5−二氯苯基)−5−三氟甲基−4,5−二氢异唑−3−基]−2−甲基苯甲酸(3),经酰氯、酰胺化得到。其中,关键中间体3 可由中间体4a~4d 和6a~6c 合成。

不同路线合成氟噁唑酰胺的产率不同。KAGAMI按路线4a→5→2→氟噁唑酰胺合成的总收率为60.7%,郭春晓等按路线3→7→2→8→氟噁唑酰胺合成的总收率为75.2%,姚明秋和李宁等按路线3→7→2→氟噁唑酰胺(R 为乙基)合成的总收率分别为73%和75.4%,对应产物的熔点分别为152~156、172~174 ℃。相同路线合成产物的熔点不同,这可能主要与氟噁唑酰胺的纯度、构型异构体组成和测试方法等因素有关。理论上推测,氟噁唑酰胺的生产成本低于氟雷拉纳的生产成本。

氟噁唑酰胺粗产物用乙腈等溶剂重结晶可得(Z)−氟噁唑酰胺。使用不同溶剂重结晶的收率不同,使用体积比9∶1 的乙腈/水混合溶剂的收率优于使用体积比8∶2 的乙腈/水混合溶剂以及乙腈、甲苯、甲醇和乙醇等单一溶剂的收率。

对于氟噁唑酰胺对映异构体,可以二氧化碳/甲醇/甲酸混合溶液(体积比90∶9.998∶0.002)为流动相,用带Chiralpak IB−3(150 mm × 4.6 mm,3 μm)色谱柱的超高效超临界流体色谱−串联质谱(SFC−MS/MS)进行分离,然后以甲醇/甲酸混合溶液(体积比100∶0.02)为流动相,用带S−OJ(250 mm × 21mm,5 μm)色谱柱的高效液相色谱(HPLC)在254 nm 波长时进行半制备。此外,(S)−氟噁唑酰胺还可采用与(S)−氟雷拉纳[2]相同的不对称合成策略,即控制关键中间体5 的立体构型后进一步合成。

2.分析

(1)原药制剂分析

原药和制剂产品中的氟噁唑酰胺可基于HPLC方法分析,可用带C18 色谱柱和UV 检测器的高效液相色谱仪在波长260 nm 时按内标定量法进行测定。张强等以混合溶液甲醇/水(体积比80∶20)为流动相,使用带Zorbax Eclipse Plus−C18 色谱柱(150 mm × 4.6 mm,3.5 μm)和二极管阵列检测器的HPLC 仪在260 nm 波长下对氟噁唑酰胺进行分离和定量测定。

(2)残留分析

不同作物上和土壤中的氟噁唑酰胺残留可采用在预处理后分析测定。在日本,植物样品中的残留可采用以下几种方法预处理:①用乙腈/水(体积比4∶1)提取,②用水溶胀,③用石墨碳/乙二胺−N−丙基硅烷化硅胶(PSA) 或十八烷基硅烷基硅胶(C18)/PSA 微型柱或直接用石墨碳微型柱萃取纯化,再用液相色谱−串联质谱(LC−MS/MS)进行定量测定;在土壤样品中的残留可用乙腈/水混合溶液(体积比4∶1)提取后,再用石墨碳/苯磺酰丙基硅烷化硅胶(SCX)柱纯化后定量测定。在韩国,KIM 等也根据国际食品法典委员会(CAC/GL 40)指导方针开发了柑橘、马铃薯、大豆、糙米和红辣椒中氟噁唑酰胺残留测定的LC−MS/MS 方法。该方法先进行乙腈萃取和二氯甲烷分离浓缩的预处理后,再使用硅胶SPE 柱和C18 柱进行分析测定。此外,还可使用QuEChERS 法收集样品后采用LC−MS/MS 或气相色谱−串联质谱(GC−MS/MS)方法进行残留分析。

氟噁唑酰胺难溶于水而微溶于有机溶剂,可制成EC、SC、WP 和WG 等单一或复配制剂进行田试研究和应用登记。其中,由日本日产株式会社开发的单剂10%氟噁唑酰胺EC 具有优异的渗透性、速效性和持效性(≥14 d),对包括缨翅目和膜翅目在内的多种类别有害节肢动物均有效而对传粉昆虫安全。

1. 田试研究

在不同国家的田间试验结果(表8)表明,氟噁唑酰胺单一制剂对鳞翅目、缨翅目和鞘翅目害虫具有很好的速效性和持效性(≥15 d),其防效优于多种传统杀虫剂而与溴虫氟苯双酰胺、flometoquin 等新型杀虫剂相当,对作物安全且具有增产作用。

2. 应用登记

氟噁唑酰胺制剂产品已在日本、韩国、印度和印度尼西亚等国家获农药登记批准。由表9 可知,氟噁唑酰胺单一制剂及与虫螨腈、溴氰菊酯、氟虫脲、氰氟虫腙和吡啶喹唑啉等的复配制剂被广泛应用于水果、蔬菜、观赏和经济作物等陆生作物上的缨翅目、蜱螨目、鳞翅目、半翅目、直翅目、膜翅目和双翅目等类别有害节肢动物防控。一般在害虫爆发初期人工或无人机喷雾、浸泡鳞片和灌根处理,氟噁唑酰胺有效成分的用量较低,安全间隔期(PHI)仅为7~14 d。由于缺乏内吸传导活性,氟噁唑酰胺施用时可与异噁唑虫酰胺增效剂Dyne−Amic等混用以增强药效。

氟噁唑酰胺是继氟雷拉纳后日本日产株式会社开发的第2 个含苯甲酰胺骨架的异噁唑啉类杀虫剂。由于具有相对较低的生产成本,该杀虫剂很快作为全球第1 个异噁唑啉类农药成功商业化。作为一种新型绿色农药,氟噁唑酰胺具有独特的化学结构和多靶标位点的作用机制,对哺乳动物、鸟类和作物安全,对不同生长发育阶段的多种靶标节肢动物敏感和抗性种群具有较高生物活性,有望成为有害生物综合治理(IPM)和害虫抗性管理(IRM)的新工具。另一方面,氟噁唑酰胺的成功上市有力地推动了异噁唑啉类杀虫剂在植物保护和公共卫生领域的研究和应用,使得异噁唑虫酰胺等多种新型杀虫剂的开发成为可能。

氟噁唑酰胺可共用氟雷拉纳的关键中间体进行合成,再制成EC、SC 和WG 等剂型的单一或复配制剂。氟噁唑酰胺产品可单用或与其他不同作用机制的杀虫剂混用,防治水果、蔬菜、观赏植物和经济作物等陆生作物上的鳞翅目、缨翅目、双翅目、鞘翅目、同翅目、蜚蠊目、直翅目、半翅目、膜翅目和蜱螨目等多类别的有害节肢动物,其田间防效突出且持效期长至14 d 以上。目前,氟噁唑酰胺相关制剂产品已在韩国、日本、印度尼西亚和印度等国家登记上市,对顽固性和抗性害虫防治发挥了重要的作用。然而,与异噁唑虫酰胺等异噁唑啉类杀虫剂相似,氟噁唑酰胺也存在着对多种水生生物、传粉昆虫和有益天敌高毒性等问题。基于阿福拉纳(S)−对映体艾司索拉纳的开发启示,以及(S)−氟噁唑酰胺在不同环境中降解的非对映选择性、更高生物活性和更低蜜蜂毒性的事实,对氟噁唑酰胺的主要活性成分(S)−氟噁唑酰胺进行研究和应用或许有望解决或缓解上述问题。

随着科学技术的进步,氟噁唑酰胺及相关异噁唑啉类杀虫剂生产成本的持续下探以及相关研究的不断深入,氟噁唑酰胺将具有更广阔的市场前景。未来,应进一步加强氟噁唑酰胺及其同类杀虫剂的研究、开发和应用。一方面,加强原药和制剂的创新研究和开发,通过技术升级、配方和工艺优化来提高产品的质量、药效和成本及其稳定性。另一方面,加强靶标有害节肢动物抗性监测和发展机制研究,与其他农药轮换混用,与其他防治措施相结合,最大限度地发挥药效和避免对生态环境的不利影响,建立与产品相关的作物种植实践规范。同时,探索氟噁唑酰胺在农林业、公共卫生和动物保健等更多领域和更广范围的应用及其技术,并以氟噁唑酰胺、(S)−氟噁唑酰胺及其同类杀虫剂为基础进行更深入的创制研究以开发更好的绿色农药原药和制剂,实现农业的可持续发展。