在专利信息查询网站上输入专利号CN01104432.2,显示专利名称为一种提高植物氮素同化效率的方法。

这是中国被引证次数最高的专利之一,一项培养转入真菌谷氨酸脱氢酶的植株的生物育种专利。该发明能使作物有效增加氮素吸收,提高氮肥利用率,从而节省氮肥施用量,带来巨大的经济效益。专利发明人是已故中科院院士田波。

遗憾的是,因2010年未缴年费,该专利的专利权仅仅维持了6年。

该事件可从侧面反应出几个问题:一是生物育种的重要性,二是以专利等形式保护种业创新成果的必要性,三是中国必须,也有能力抢占种业知识产权的制高点。

生物育种专利在全球范围内都意义重大,往往具有很高的含金量。

大豆是巴西最具价值的出口产品之一。但巴西农民每年都需向孟山都支付至少77亿美元的特许使用费,才能继续种植孟山都的大豆品种。2020年,巴西农民曾就此向孟山都提起集体诉讼,巴西法院最终裁决孟山都胜诉。

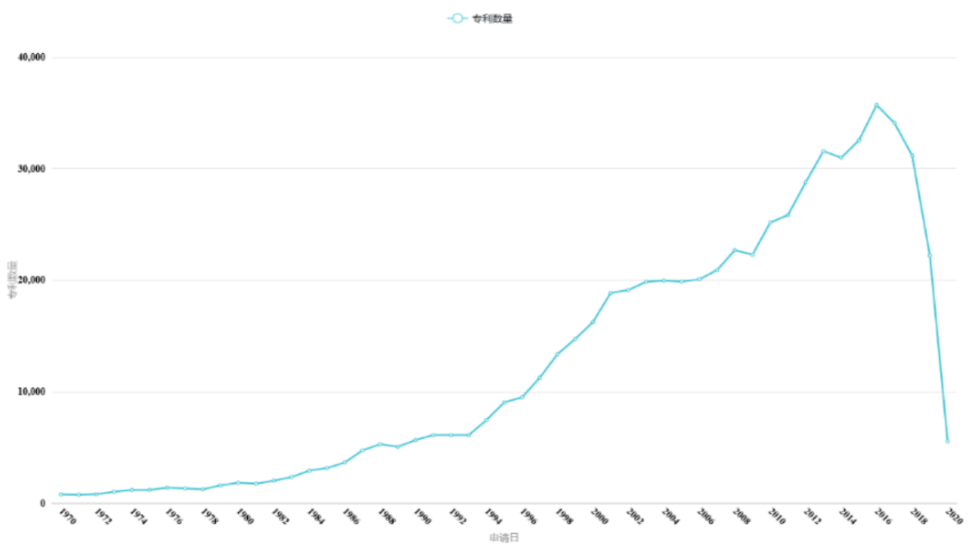

生物育种世界范围专利申请趋势变化情况。(数据来源:RECP种业知识产权保护论坛上的专家报告)

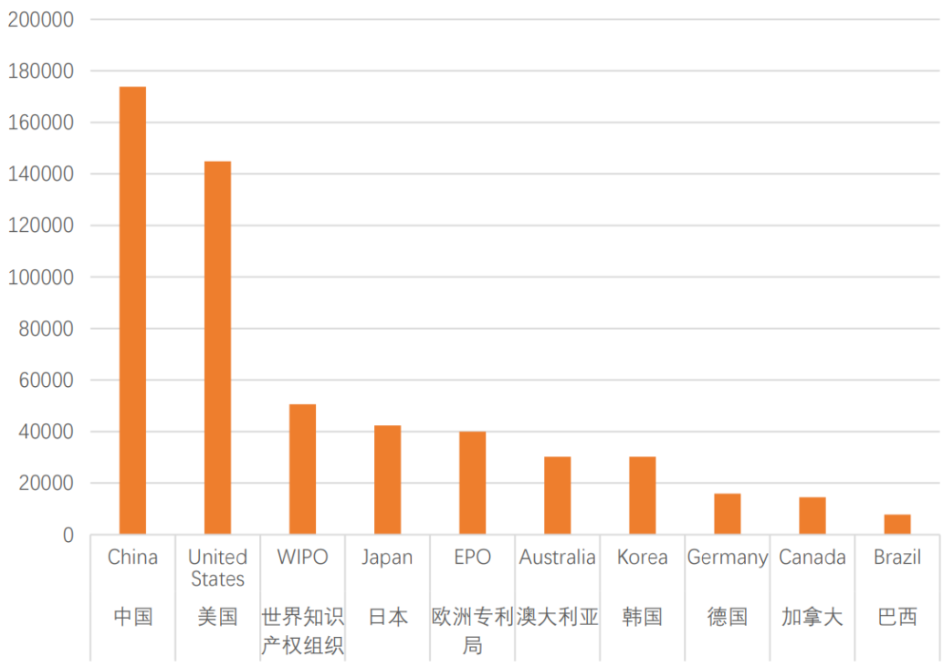

生物育种专利申请国家分布情况(数据来源:RECP种业知识产权保护论坛上的专家报告)

尽管申请量高居全球第一,但我国绝大多数生物育种专利只在国内申请保护,在全球布局上有所缺失。

与美国等生物育种强国相比,中国的生物育种专利布局存在三个明显特点。

一是专利权人多为科研机构和高校。在全球排名前10的专利权人中,有6家是跨国企业,4个是研究机构或高校。世界三大种业巨头陶氏杜邦、孟山都、先正达在申请量上优势明显。但我国在该领域专利数量上位居前列的机构均是高校,包括浙江大学、中国农业大学和南京农业大学。

二是专利布局多只局限于中国国内。在专利战略布局方面,国外机构高度重视全球专利布局,而据统计,中国的申请人96.61%只在国内申请了专利,对于国外市场的专利布局较弱。

有业界专家解释,“一方面是研究人员缺乏去国外申请专利保护的意识,另一方面是目前国内缺乏帮助研究人员申请国外专利保护的社会服务机构。”

与此同时,美国、日本、德国、瑞士、英国、荷兰、丹麦、韩国、法国、加拿大等国的申请人则纷纷通过PCT途径或者巴黎公约途径进入中国申请专利,目前共2.5万余件。

在目前的17万余件中国生物育种专利申请中,国内申请人占14万件。2001年,国内申请人的专利申请数量首次超过国外申请人。2008年后,中国生物育种领域的专利数量开始快速增长。

生物育种世界范围专利申请人(数据来源:RECP种业知识产权保护论坛上的专家报告)

三是分子设计育种技术相关的专利较少。在中国的生物育种专利申请中,分子标记辅助育种技术相关专利数量最多,紧随其后的是转基因育种,这是生物育种领域的两大研究热点。由于我国的分子设计育种技术起步较晚,相关专利的数量相对较少。

目前国内申请数量靠前的也多为高校和科研机构。国外来华专利申请中排名靠前的以跨国巨头为主,包括陶氏杜邦、巴斯夫、孟山都、拜耳、帝斯曼,加州大学、默克、三得利、烟业产业和强生等,可见这些实体对于中国市场的重视。

来源: 农财网种业宝典