白粉病是在许多重要农作物上发生普遍、危害严重,较难防治的一种世界性病害。作为防治白粉病的优秀杀菌剂,苯菌酮(metrafenone),CAS登录号:220899-03-6,化学名称:(3-溴-6'-甲氧基-2'-甲基苯基)-(2,3,4-三甲氧基-6-甲基苯基)甲酮。核心合成路线:以2-羟基-6-甲基苯甲酸甲酯为原料,经溴化、水解、氯化反应后,再与3,4,5-三甲氧基甲苯反应得到苯菌酮。在2018年8月19日已过中国专利保护期。

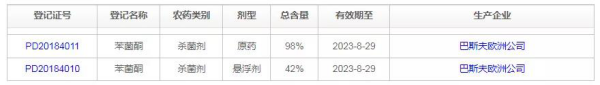

截至目前,除巴斯夫欧洲公司一家在中国获得正式登记外,暂无其他家获得正式登记,未来苯菌酮在中国的市场前景巨大、可期。

表1 苯菌酮在国内的登记情况

理化性质

分子量:409.3;分子式:C19H21BrO5;外观:白色结晶状固体;熔点:99.2℃~100.8℃;蒸气压:1.53×10-1 mPa(20℃),2.56×10-1 mPa(25℃);正辛醇/水分配系数:logP=4.3(pH 4.0,25℃);亨利常数:0.132 Pa(m3)mol-1(20℃);密度:1.45(20℃,99.4%);溶解度:水中0.552(pH 5),0.492(pH 7),0.457(pH 9)(mg/L,20℃);丙酮403,乙腈165,二氯甲烷1,950,乙酸乙酯261,正己烷4.8,甲醇26.1,甲苯363(g/L,20℃);稳定性:在50℃,pH 4、pH 7、pH的缓冲溶液中避光保存5 d稳定,在22℃,pH 7缓冲溶液中模拟阳光照射15 d大量分解,DT50为3.1 d。

苯菌酮为二苯酮类杀菌剂,主要通过干扰病原菌孢子萌发时的附着胞的发育与形成,抑制白粉病菌的孢子萌发,控制病害的蔓延。同时苯菌酮可通过干扰极性肌动蛋白组织的建立和形成,使病菌的菌丝体顶端细胞的形成受到干扰和抑制,从而阻碍了菌丝体的正常发育与生长,抑制和阻碍了白粉病菌的侵害,有效地控制白粉病的危害,具有明显的预防和治疗作用。

作用方式

苯菌酮具有比嘧菌环胺高几倍的杀菌活性,与那些具有二甲基化作用的抑制剂以及苯胺基嘧啶类杀菌剂无交互抗性,可用于谷物类、葡萄、黄瓜、豆类、草莓等作物白粉病的防控。具有预防、治疗和抗孢子活性。对芽管和菌丝生长有作用。可干扰极地肌动蛋白组织的建立和维护。

用途范围

主要用于小麦、葡萄、杏、樱桃、桃、苹果、梨、柑橘、番茄、茄子等作物防治白粉病和小麦茎基腐病、蘑菇褐腐病和蘑菇轮枝霉褐斑病等病害。

毒理学

急性经口LD50:大鼠>5,000 mg/kg;急性经皮LD50:大鼠>5,000 mg/kg;急性吸入LC50:大鼠>5.0 mg/L;对皮肤无刺激性,对眼睛无刺激性;对豚鼠皮肤为弱致敏物;大鼠13周饲喂毒性,无毒副作用剂量NOAEL为43 mg/kg/d;大鼠2年饲喂毒性,无毒副作用剂量NOAEL为25 mg/kg/d;无致突变性、致畸性、生殖毒性;国际癌症研究机构(IARC)未将苯菌酮列为人体致癌物;ADI值为0.25 mg/kg。

环境毒性与环境行为

环境毒性:鸟:急性经口LD50山齿鹑>2,025 mg/kg;饲喂NOEC山齿鹑 5,314 ppm;鱼:LC50(96 h)虹鳟鱼>0.82 mg/L;水蚤:EC50(48 h)>0.92 mg/L;藻类:EbC50(72 h)羊角月芽藻0.71 mg/L;蜜蜂:LD50(经口)>114 μg/只;(接触)>100 μg/只;蚯蚓:LC50>1,000 mg/kg。

环境行为:实验室条件下土壤降解DT50为250.6 d,田间土壤降解DT50为146 d;pH 7,20℃水解稳定;水中光解DT50为6.2 d(pH 7);水-沉积物系统中DT50为9.3 d,水相中DT50为3.9 d;不易在生物体内富集。

市值与市场发展趋势

苯菌酮为二苯酮类杀菌剂,由德国巴斯夫公司开发,不同于一般杀菌剂作用位点为呼吸链、细胞壁等,苯菌酮直接作用于病菌的细胞骨架、肌动蛋白,使其被破坏并解体,导致菌丝体不正常分支,同时减缓生长,从而达到防治白粉病目的。

2004年,苯菌酮首先在英国上市,商品名为Flexity(谷物)和Vivando(葡萄)。2004,苯菌酮在欧洲获得登记,2006年在美国上市,2007年在意大利上市,2008年在希腊上市,2009年在智利上市,2011年在澳大利亚上市。2015年12月,巴斯夫欧洲公司在中国获得了苯菌酮原药和制剂的首家登记。目前开发的产品主要以悬浮剂为主,开发的商品包括'Flexity、Vivando,及国内的英腾。

2004-2009年年均销售额增长率为90.4%,2009年苯菌酮销售额为0.50亿美元,2012年,苯菌酮的全球销售额为0.70亿美元,2007-2012年年均增长率为18.5%。2013年销售额为0.75亿美元,2014年销售额为0.80亿美元,2009-2014年复合年增长率为9.9%。

来源:世界农化网