当配方研发投入日益巨大,知识产权保护却成为一场荆棘遍布的生死较量。法律不再是远观的条文,而是决定企业存亡的护城河。

一、专利:高悬的创新达摩克利斯之剑

已有大量鲜活的案例表明农药制剂专利已成为悬在企业头顶的利刃:

辉丰的复配专利(CN101632385B):如“吡蚜酮+呋虫胺”的专利,其宽泛的权利要求足以覆盖市场上所有组合产品。即使试图规避(如替换为“吡蚜酮+乙酰甲胺磷”或“吡蚜酮+氯噻啉”),也因法规限制或产品过时而难以实施。

拜耳“油基悬浮剂”专利(CN108135162B):其权利要求书对组分(如低密度颗粒、特定流变改性剂、水含量限制)的精确限定,使得任何微小的改动(如不含水、不含特定助剂、替换说明书未列的成分)都可能专利侵权,凸显了全面覆盖原则与等同侵权原则在制剂专利判定中的严苛性。

“Bolar例外”的可能并非免死金牌:中国《专利法》第75条明确将“Bolar例外”(行政审批豁免)限定于药品和医疗器械,农药并不在列。这意味着:

为登记而进行的生产、试验行为本身可能不被豁免,法院对此观点不一(支持者认为仅为登记不构成生产经营目的,反对者则认为例外范围法定)。

登记过程中的配套宣传(官网、宣传册、报价单)极易构成“许诺销售”侵权。在《农药田间试验批准证书》有效期外进行试验,明确超出行政审批范围,风险极高。

二、国内制剂企业面对专利侵权风险的攻守策略

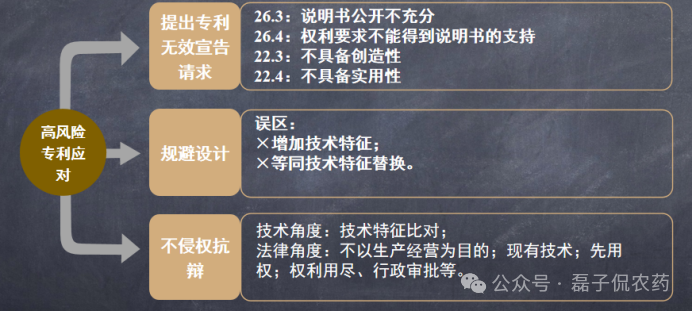

面对高风险专利,应对策略如下:

主动进攻:专利无效宣告请求。

核心攻击点在于:说明书公开不充分、权利要求得不到支持、不具备创造性(这是难点,因制剂常被认为是用已知助剂组合)、不具备实用性。

被动防守:侵权风险规避。

规避设计:需深入技术特征比对,切忌简单增加特征或做“等同替换”(可能仍落入等同侵权),需寻求实质性不同。

不侵权抗辩:充分利用现有技术抗辩(寻找在专利申请日前的公开技术,包括失效专利、教科书、产品手册等)、不以生产经营为目的、先用权、权利用尽等法律武器。

三、专利挖掘:创新保护的前置战场

农药增效组合物专利(主流但挑战大):

核心授权要件:协同增效作用及其不可预期性。必须提供详实、规范的协同增效试验方法和数据证明效果。数据不充分或系列申请数据矛盾(真实性存疑)将直接导致驳回或无效。

农药制剂专利(授权难度高):

核心难点在于创造性判断。审查员常认为制剂是“活性成分+已知/常规辅料”,是“显而易见”的组合,缺乏创造性。即使强调特定工艺优势(避免研磨低熔点活性物),也可能因被认定是常规手段组合而驳回。

四、商业秘密:构筑创新的隐形护城河

面对专利保护的局限性和高侵权风险,报告强力呼吁企业重视商业秘密这一关键保护手段,尤其适用于难以专利化或核心Know-how。笔者以种衣剂为例“配方-工艺-应用”三位一体的商业秘密合规体系框架:

配方(DNA):

活性成分新复配(尤其首次用于种衣剂)。

生物源配方(如枯草芽孢杆菌复配)。

高分子/助剂创新(如可降解成膜剂、智能响应缓释材料)。

工艺(骨骼):

粒径精控(悬浮种衣剂≤5μm)。

微囊化核心工艺(壁材选择、包封率>95%)。

热贮稳定性优化(54℃/14天分解率<5%)。

专用生产设备(拌种/包衣设备)。

应用技术(筋络血脉):

作物/环境适配性解决方案(如FMC微生物种衣剂促大豆生长)。

智能化技术融合:AI包衣质检、物联网补种、基于数据的包衣决策系统。

新型施药方式(桶混、无人机撒施)。

跨国应用核心:运输温控(±0.5℃精度)、气候适配配方(延长货架期、抗蒸发/耐冲刷)、区域法规与作物定制(如先正达VAYANTIS®的多国合规策略)。

总 结

处于创新与风险夹缝中的农药制剂企业生存与发展之道:专利保护与商业秘密保护并非二选一,而是必须并行不悖的战略双轨。

一方面,在研发立项时即进行专利风险排查与布局(尤其注意复配增效的数据真实性和制剂创造性难点),并准备好应对侵权诉讼的攻防策略(无效、规避、抗辩)。

另一方面,必须将配方核心、工艺诀窍、应用等难以专利化或不愿公开的核心竞争力,纳入严密的商业秘密保护体系,通过完善的保密措施筑起隐形的护城河。