芋头属天南星科多年生宿根性草本植物,是一种重要的蔬菜兼粮食作物,营养和药用价值较高,近年来在我国的栽培面积不断扩大,除供应国内市场外还大量出口到欧盟、美国、日本、韩国等国家和地区。芋头生产过程中常发病害有疫病、炭疽病、污斑病、黑斑病、灰斑病、灰霉病、黄萎病、枯萎病、白绢病、茎腐病、霜霉病、软腐病、细菌性斑点病、病毒病等10余种,对产量、品质和经济效益影响很大。本文作者分析了我国目前芋头用杀菌剂登记情况及进展,并针对存在的问题提出4项改进建议。

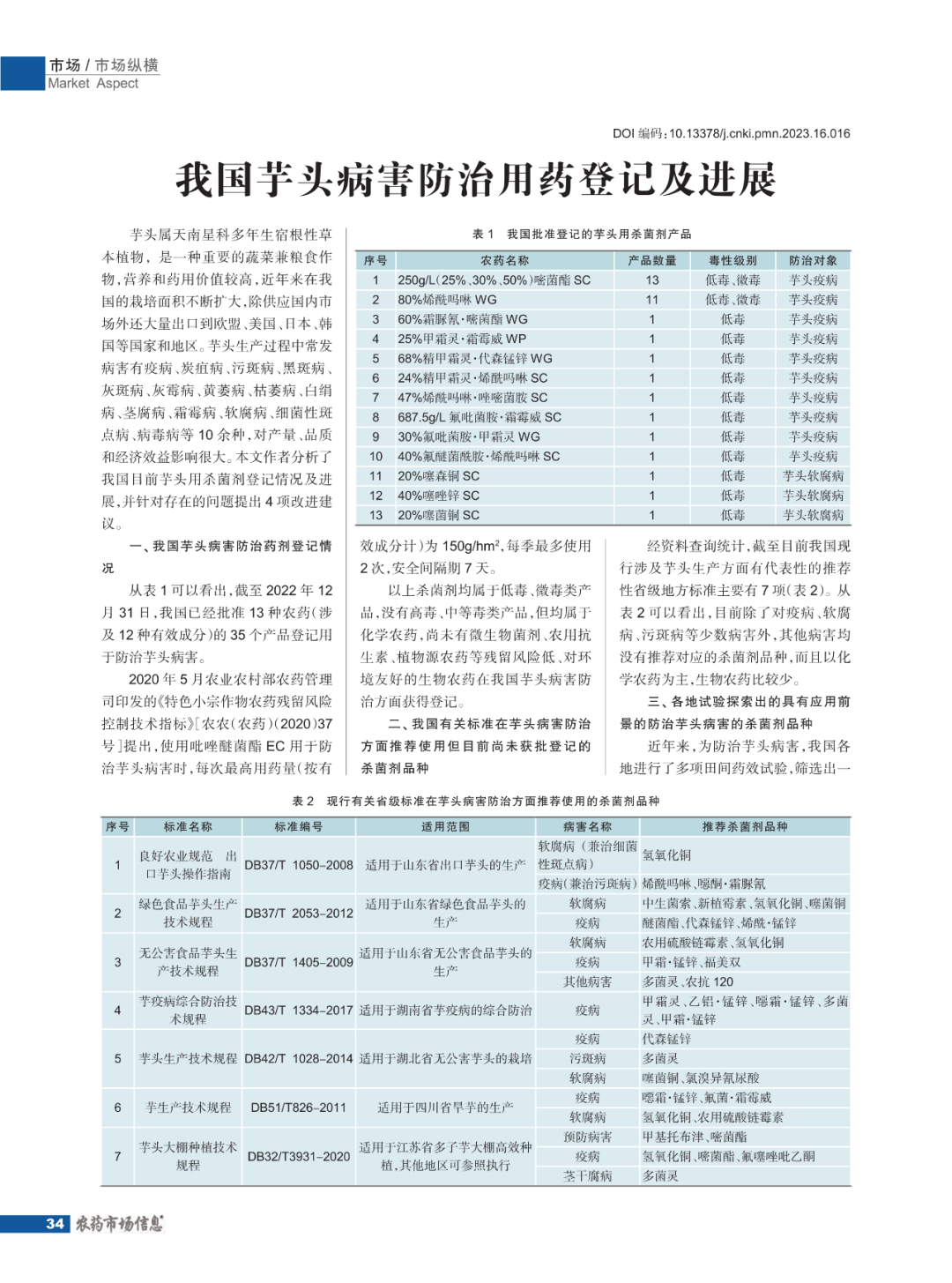

从表1可以看出,截至2022年12月31日,我国已经批准13种农药(涉及12种有效成分)的35个产品登记用于防治芋头病害。

2020年5月农业农村部农药管理司印发的《特色小宗作物农药残留风险控制技术指标》[农农(农药)(2020)37号]提出,使用吡唑醚菌酯EC用于防治芋头病害时,每次最高用药量(按有效成分计)为150g/hm2,每季最多使用2次,安全间隔期7天。

以上杀菌剂均属于低毒、微毒类产品,没有高毒、中等毒类产品,但均属于化学农药,尚未有微生物菌剂、农用抗生素、植物源农药等残留风险低、对环境友好的生物农药在我国芋头病害防治方面获得登记。

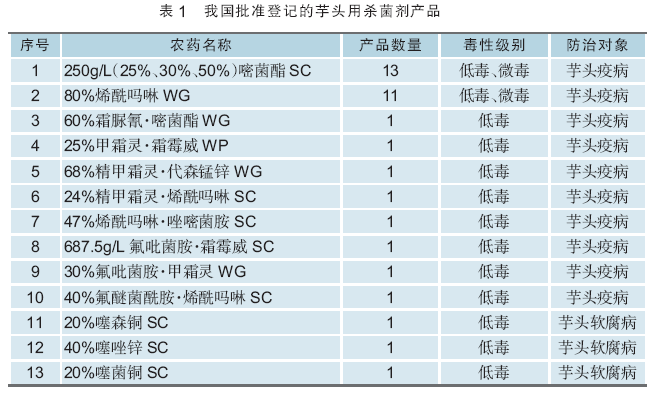

二、我国有关标准在芋头病害防治方面推荐使用但目前尚未获批登记的杀菌剂品种

经资料查询统计,截至目前我国现行涉及芋头生产方面有代表性的推荐性省级地方标准主要有7项(表2)。从表2可以看出,目前除了对疫病、软腐病、污斑病等少数病害外,其他病害均没有推荐对应的杀菌剂品种,而且以化学农药为主,生物农药比较少。

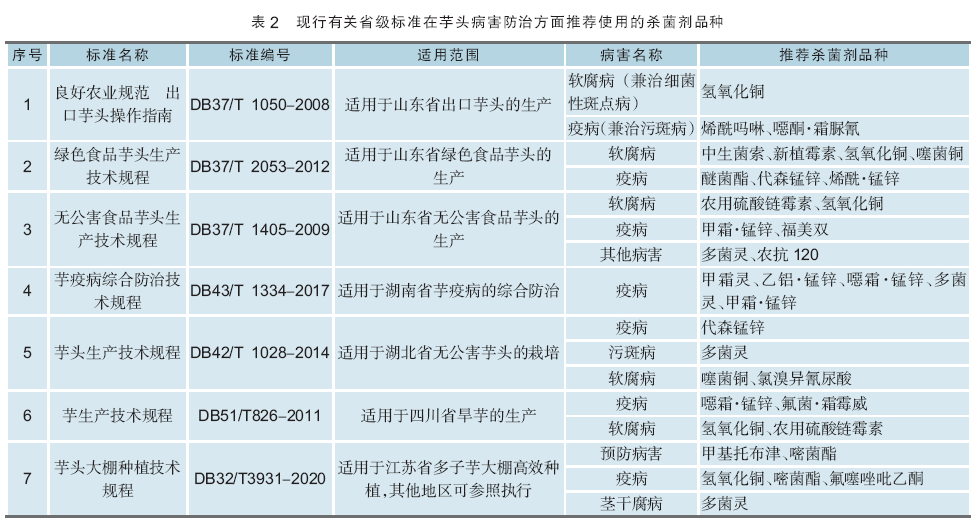

三、各地试验探索出的具有应用前景的防治芋头病害的杀菌剂品种

近年来,为防治芋头病害,我国各地进行了多项田间药效试验,筛选出一批防治效果较好的候选杀菌剂品种,比较典型的产品详见表3。

总体来看,我国芋头病害化学防治用药工作还存在一些不容忽视的问题,如获得农业农村部登记的杀菌剂类农药产品数量较少,特别是生物农药几乎没有,供芋农选择轮换使用的余地小;多项地方标准存在一些不规范之处,有的标准推荐的新植霉素和农用硫酸链霉素等药剂已经被淘汰;80%以上的杀菌剂品种还没有制定最大残留限量标准,有的标准与国外不一致,甚至造成因农药残留超标而导致出口退货问题的发生;除了芋疫霉菌(Phytophthora colocasiae)外,对芋头病害(病原菌)抗药性监测不力等。建议从4个方面予以改进。

1. 进一步加强芋头用杀菌剂登记

近年来,农业农村部和有关省市对特色小宗作物用药登记予以扶持。有关农药生产企业、科研院所等农药登记证持有人要用足用好这些优惠政策,广泛开展联合试验、群组化登记,加快适用于芋头病害防治的解淀粉芽孢杆菌等新型生物农药及吡唑醚菌酯、双炔酰菌胺、氟吗啉、毒氟磷和丁香菌酯等高效低毒化学农药登记进程,尽快打破目前大多数芋头病害防治“无药可用”、盲目使用甚至违法使用的尴尬局面。

2. 及时制(修)订芋头生产标准

针对目前有关芋头生产标准中存在的一些不规范问题,各级农业农村和标准化主管部门应及时组织予以制(修)订,特别是在农药使用方面,应紧盯国际、国内最新政策法规和技术壁垒要求,及时进行更新,淘汰落后品种,推荐更多新型高效低风险品种,以更好地发挥标准在规范指导芋头生产行为及提升芋头产品质量方面的导向作用。

3. 制定更多杀菌剂品种在芋头中的最大残留限量标准

建议国家农业农村、卫生健康会同标准化主管部门,尽快组织制定更多杀菌剂品种在我国芋头及其相关食品中的最大残留限量标准,争取实现全覆盖,以落实“四个最严”要求,强化对芋头相关食品的监管,最大限度保障消费安全和出口顺畅。

4. 加强芋头病害抗药性风险监测

有关科研机构、生产企业、农技植保推广机构应持续做好芋头病害对杀菌剂的抗药性监测,合理开发复配品种,制定药剂轮换使用计划,尽可能避免或延缓病原菌抗性增长速度,延长药剂使用寿命,提高药剂防治效果,实现农药减量增效。

作者:孙海军、吴耀、杨传新、刘刚

(本文刊登于《农药市场信息》杂志2023年第16期市场纵横,欲知更多精彩内容,欢迎点击下方电子书链接查看。)

《农药市场信息》2023年第16期